春の光をたっぷり浴びた、真っ赤な宝石。

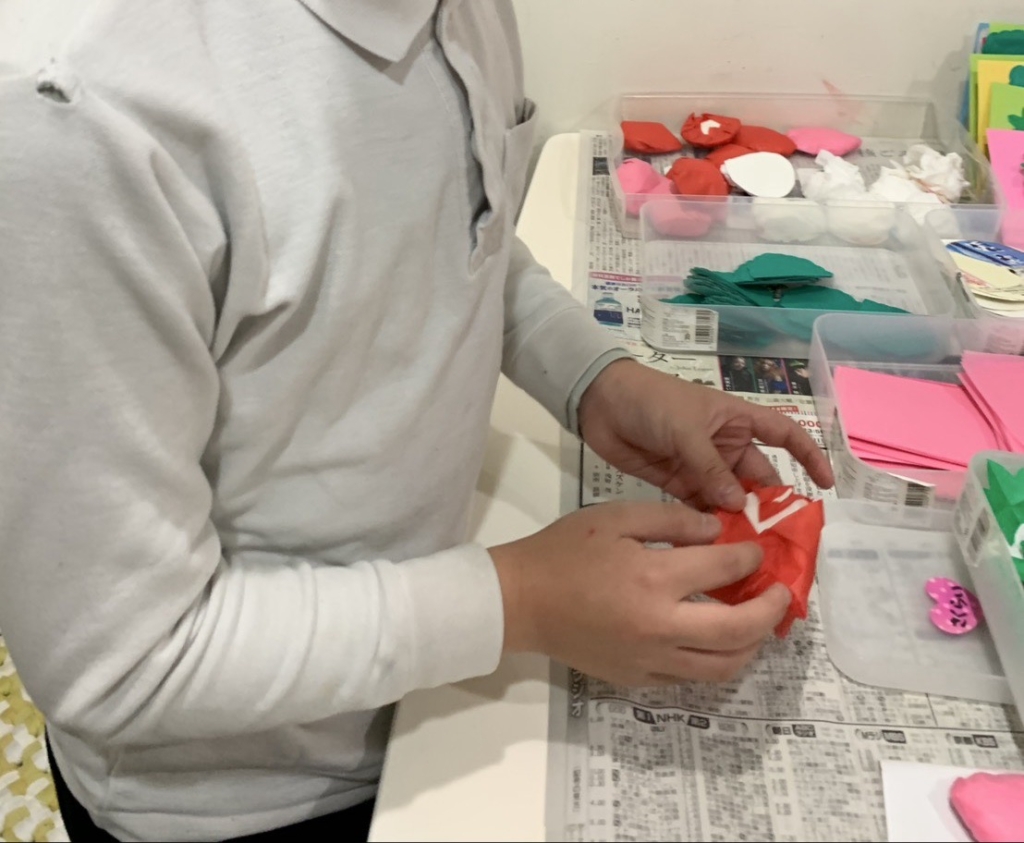

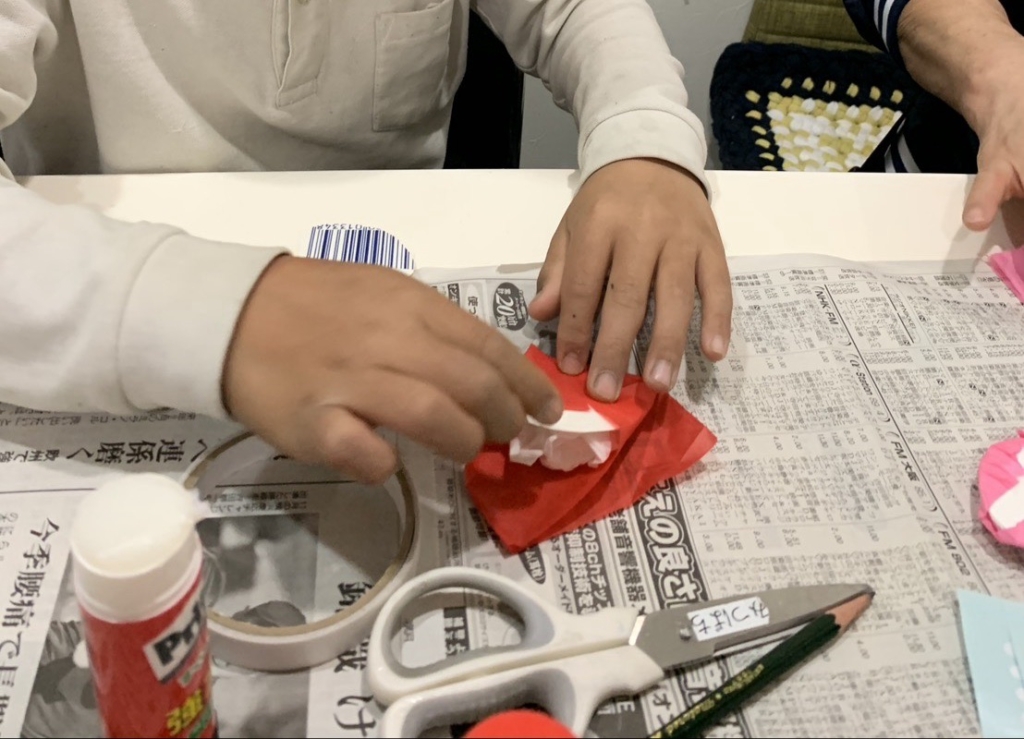

子どもたちがティッシュをふんわりと丸め、指先にそっと力を込めながら形を整え、色紙でやさしく包み込むと、甘くみずみずしいいちごが生まれました。

丸める力加減に気をつけながら、どうすればきれいな形になるのかを考え、試し整えています。

はさみで丁寧に葉っぱを切り、どこに飾ろうかとじっくり見つめるまなざし。

ひとつひとつの工程に、子どもたちの思いや工夫がぎゅっと詰まっています。

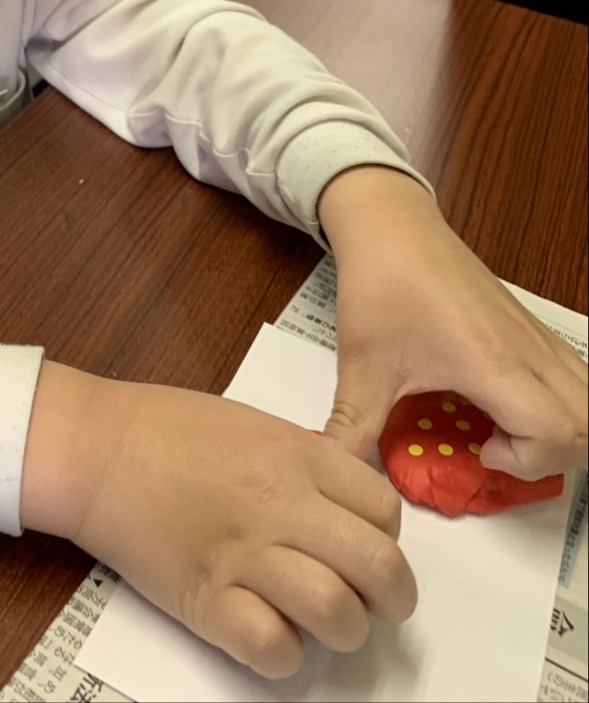

赤やピンクのやわらかな色合い、ちょこんと並ぶ黄色い種。

同じ材料から生まれても、形も表情もそれぞれ違う、ひとつだけのいちごたちが並びました。

画用紙の中にいっぱいに広がる、小さな“いちごたち”。

楽しみながら指先を使い、考え、表現する中で育まれた感性と自信が、春の光のようにやさしく輝いています。

子どもたちが心を込めてつくった、甘い春の贈り物を飾りつけたいと思います。

日本の冬から春にかけての主役のいちご。

今では「あまおう」や「とちおとめ」など、日本は世界屈指のいちご大国ですが、実はその歴史は意外と新しく、いくつかの面白い転換点があります。

いちごが日本で食べられるようになった経緯をまとめました。

1. 日本古来のいちごは「別物」だった

実は、平安時代の『枕草子』にも「いちご」という言葉が登場します。しかし、これは現在私たちが食べている大粒のいちごではなく、山に自生していた「野いちご(ヘビイチゴやクサイチゴ)」のことでした。

2. 江戸時代:オランダからの「観賞用」としての伝来

現在食べている「オランダいちご」の祖先が日本に来たのは、江戸時代後期の1830年代(天保年間)です。

• ルート: オランダ船によって長崎に持ち込まれました。

• 当時の用途: 実の形が珍しく、色が赤くて美しいため、食べるためではなく「観賞用(鉢植え)」として愛でられていました。

• 呼び名: 「オランダいちご」と呼ばれ、当時は毒があるのではないかと疑う人さえいたそうです。

3. 明治時代:本格的な「食用」への転換

本格的に栽培が始まったのは明治時代に入ってからです。

• 福羽逸人(ふくば はやと)の功績: 「日本いちごの父」と呼ばれる彼が、1898年(明治31年)に新宿御苑にて、フランスの品種を改良した「福羽(ふくば)」という品種を開発しました。

• 高級品としての普及: 当初は皇室への献上品や、ごく一部の富裕層しか口にできない超高級品でした。

4. 戦後:庶民の味へ

いちごが一般家庭の食卓に並ぶようになったのは、昭和30年代(1950年代後半)以降のことです。

• ビニールハウス栽培の普及: これにより冬でも安定して収穫できるようになり、クリスマスケーキの定番としての地位を確立しました。

• 品種改良ラッシュ: 「東の女峰、西のとよのか」といった時代を経て、現在では300種類近い品種が登録されるまでになりました。