橿原市立こども科学館は、「たのしくて・ためになる・やさしい科学のおもちゃ箱」をテーマに、子どもから大人まで体を使い、遊びながら科学の基礎を学べる参加型の施設です。

★テーマ別体験ゾーン

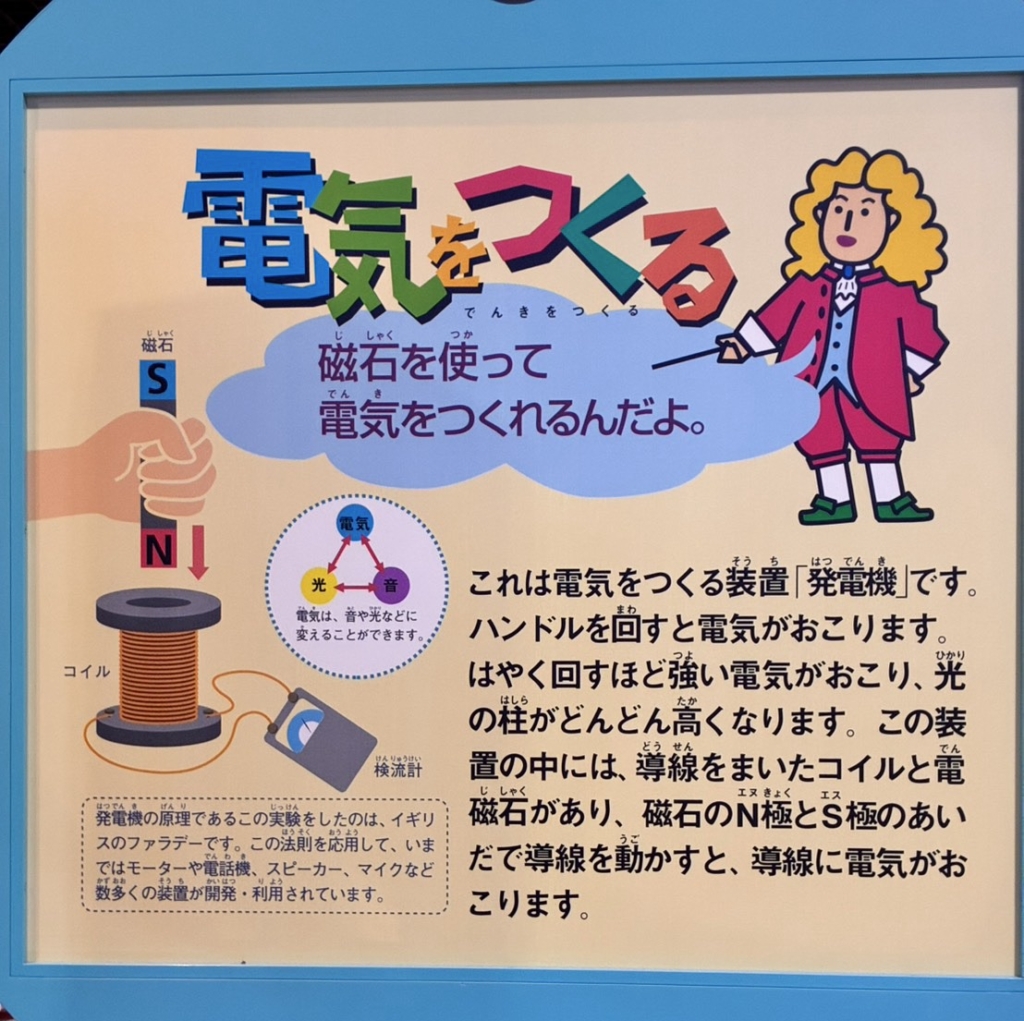

「電気と磁石のはたらきゾーン」

電気と磁石の原理を遊びながら学べます。

「電気をつくる」展示を中心に、その解説と関連する展示について説明します。

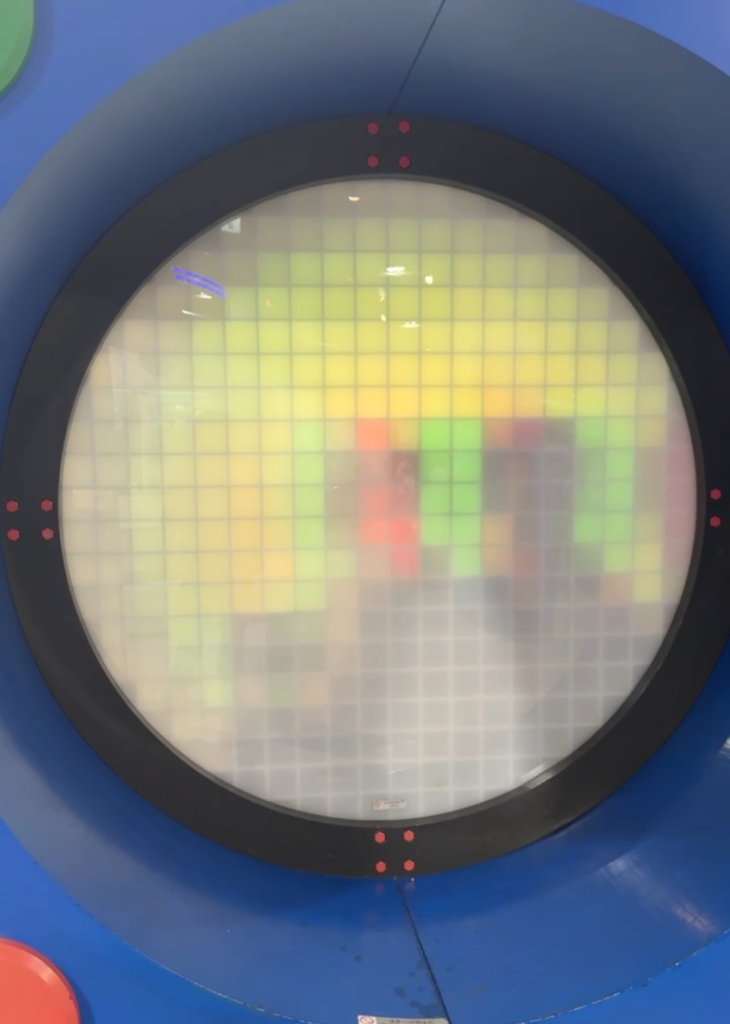

- 電気をつくる(発電機)

ハンドルを回すことで、実際に電気を発生させる体験ができます。

ハンドルを回すと、装置内のコイルと磁石の間で導線が動き、電磁誘導によって電気が生まれます。

「磁石(じしゃく)を使って電気をつくれるんだよ。」

電気と磁石の関係がテーマになっていました。

「ハンドルを回すと電気がおこります。はやく回すほど強い電気がおこり、光の柱がどんどん高くなります。」と説明されています。これは、光・音・電気にエネルギーが変換される様子を視覚的に示しています。

発電機の原理が、イギリスのファラデーによって発見されたこと、そしてその原理が現代のモーター、電話機、スピーカー、マイクなど様々な装置に応用されていることが説明されています。

学べる原理

電磁誘導(でんじゆうどう):磁石とコイル(導線)を相対的に動かすことで、導線に電流(電気)が発生する現象です。発電機の基本的な仕組みです。

運動エネルギーから電気エネルギーへの変換:ハンドルを回す力(運動エネルギー)を電気に変換していることが体感できます。

- 関連する電気と磁石の展示 🔌

このゾーンには他にも電気や磁石に関する体験展示があります。

回路実験の展示

- 電池や豆電球、スイッチの部品を使って電気回路が見てとれます。学べる原理

- 電気を通すものと通さないもの(導体と不導体)の区別。

- 直列つなぎや並列つなぎなど、回路のつなぎ方による電圧や電流、電球の明るさの変化。

- 電圧(でんあつ)や電流(でんりゅう)といった電気の基本的な性質。

- ゾーン全体として、砂鉄や電磁石(でんじしゃく)など、磁石の不思議な力や仕組みを遊びながら学べました。

力のはたらきゾーン(歯車の展示)

大小の歯車(ギア)が組み合わされ「力のはたらきゾーン」で、ハンドルを回し、歯車の大きさによって回転速度や伝わる力がどのように変化するかを体験する展示です。力の伝達やてこの原理などを学ぶことができます。

力のはたらきゾーン

道具や物に加えた力がどのように働くかを体験できます(例:振り子の動き、力のつりあい、運動エネルギー)。

★電気と磁石のはたらきゾーン

暮らしの中の電気と磁石の原理を遊びながら学べます。

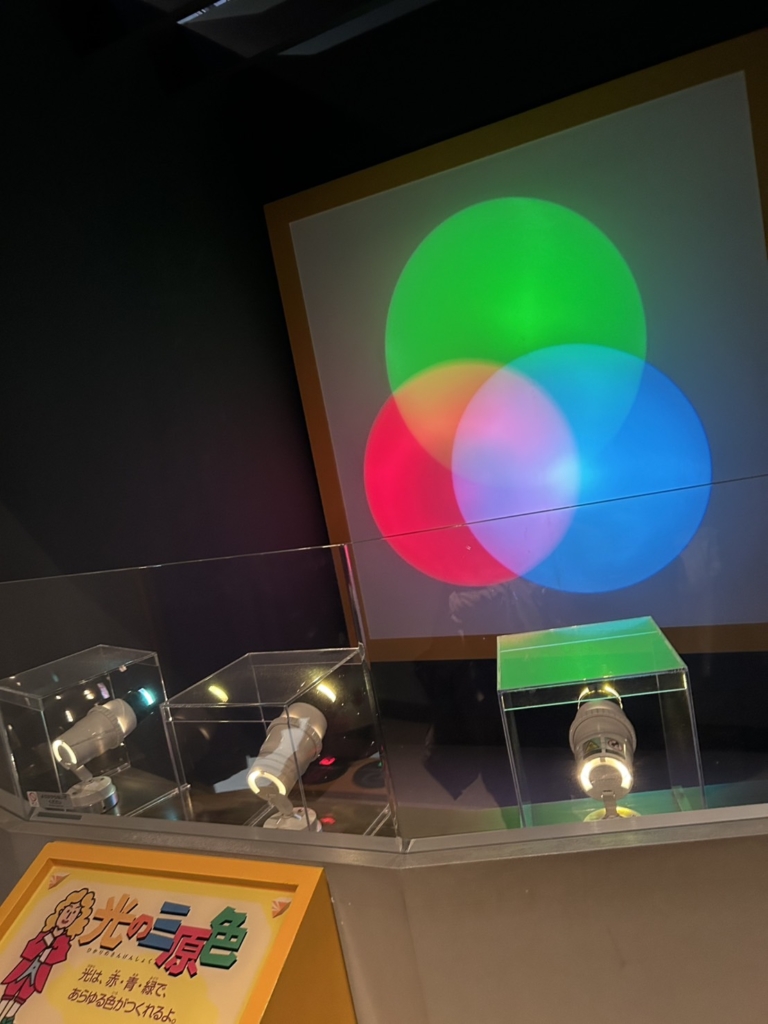

★光と音の性質ゾーン

身近な光と音の性質を遊びを通して感じ取ることができます。

★宇宙への旅立ちゾーン

宇宙に関する展示があり、「なりきり宇宙飛行士」として宇宙服を着る体験もできます。

くらしの環境ゾーンなど、多数のゾーンがあります。

★人気のアトラクション

スペースシップシミュレーター

惑星の基地から飛び立つ宇宙飛行船を操縦し、ミッションをクリアしながら地球を目指すシミュレーション体験です(機長1名、クルー4名で参加)。

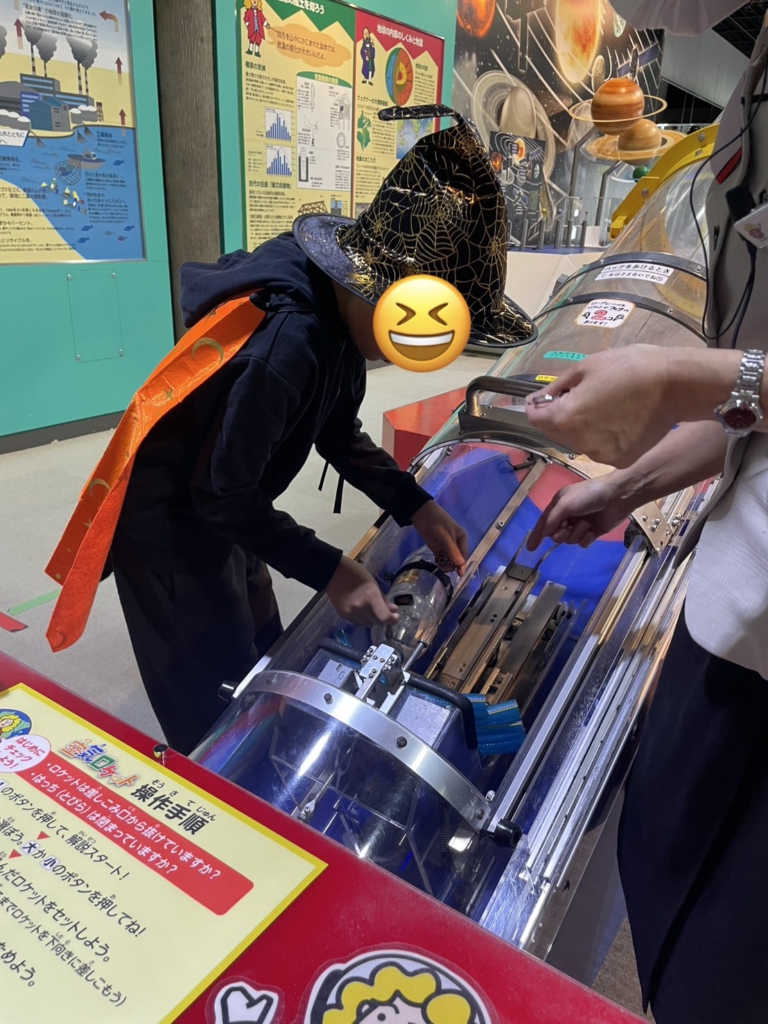

★空気ロケット

ペットボトルで作ったロケットの打上げを体験し、ロケットの原理を学びました。

なぜロケットが必要なのか?

- 宇宙への到達手段:地上から宇宙へ物資や人を運ぶには、ロケットの強力な推進力が必要不可欠です。

- 推進原理の違い:ロケットは、空気を吸い込むジェット機とは異なり、自ら「酸化剤」を搭載しているため、酸素のない真空の宇宙でも飛行できます。

- 技術の進歩:ロケットは、通信、気象観測、地球観測など、私たちの生活を豊かにする様々な技術の基盤となっています。

- 未知の探求:惑星探査などを通して、宇宙の謎を解き明かし、人類の知的好奇心を満たす役割も担っています。Googleから参照

✴️実演・体験プログラム

実験工房

科学の先生が、月替わりのテーマに沿ってさまざまな科学現象を実験しながらやさしく解説してくれます。今回は、ありませんでしたがこれも楽しみの一つです。(例:液体窒素の実験、水素ロケットの実験など)。

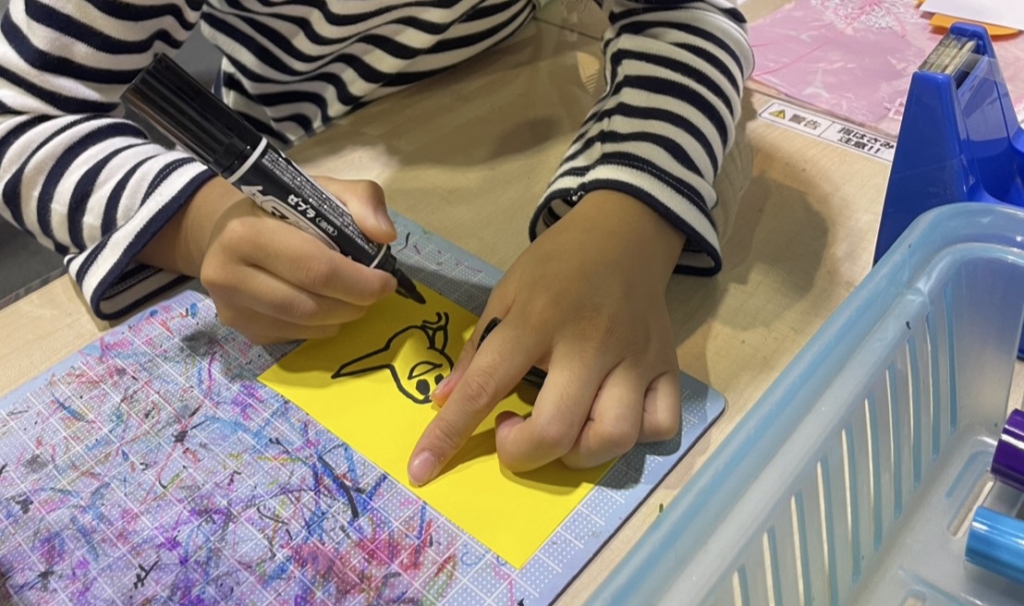

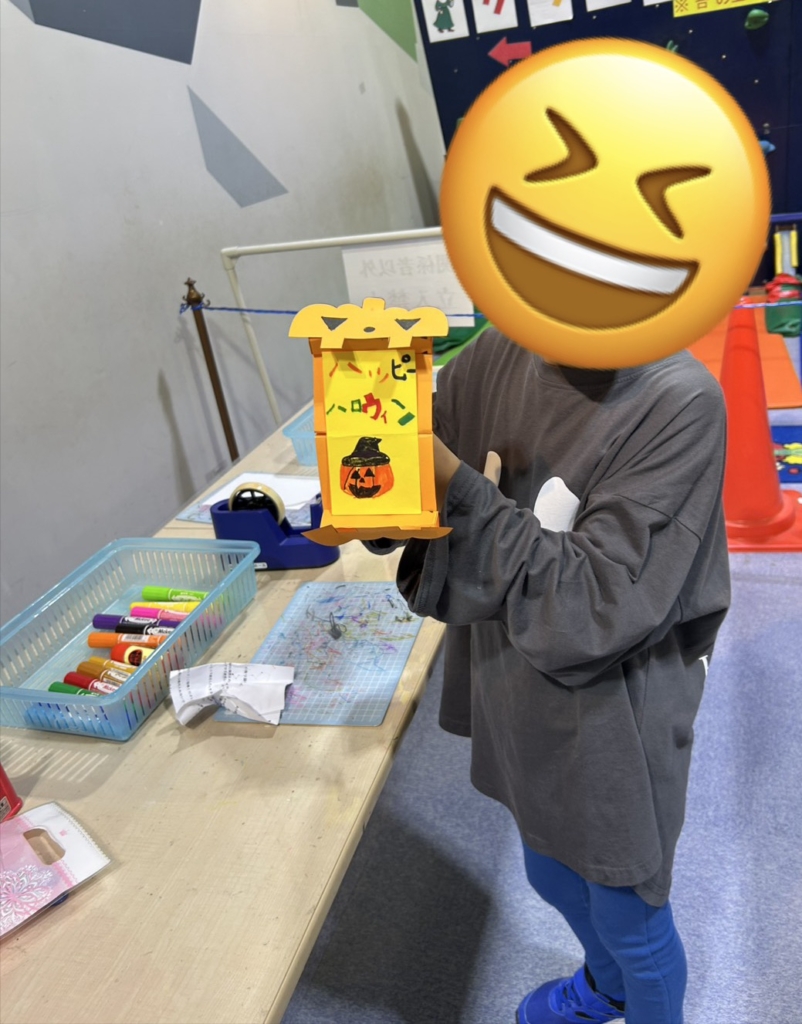

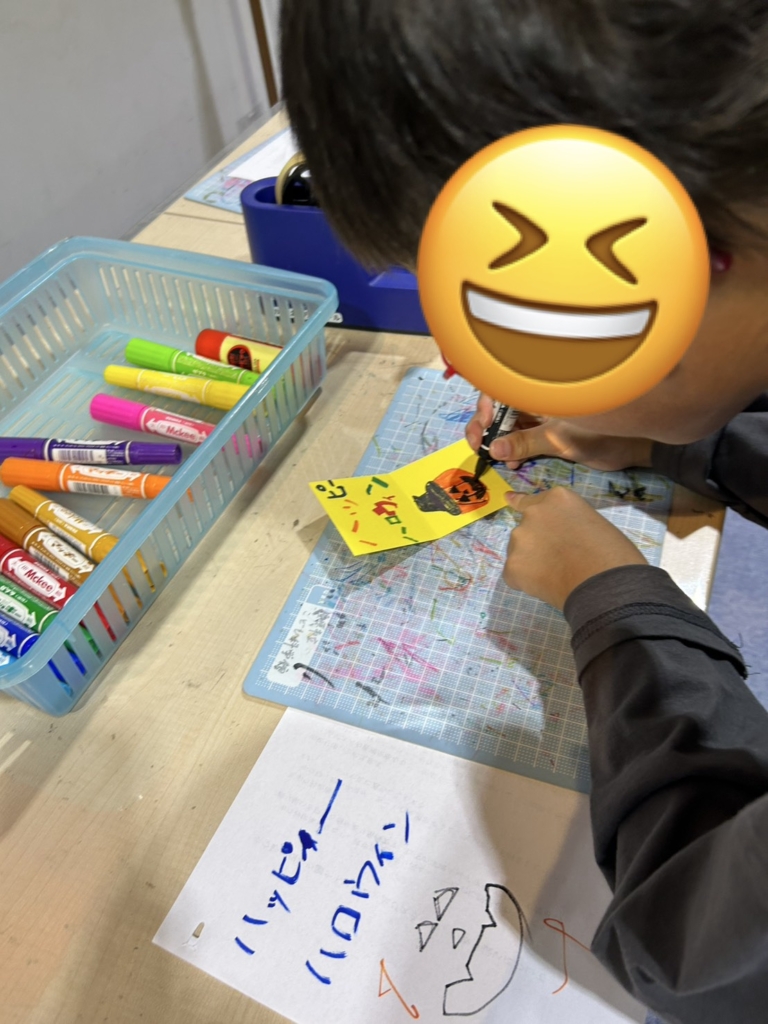

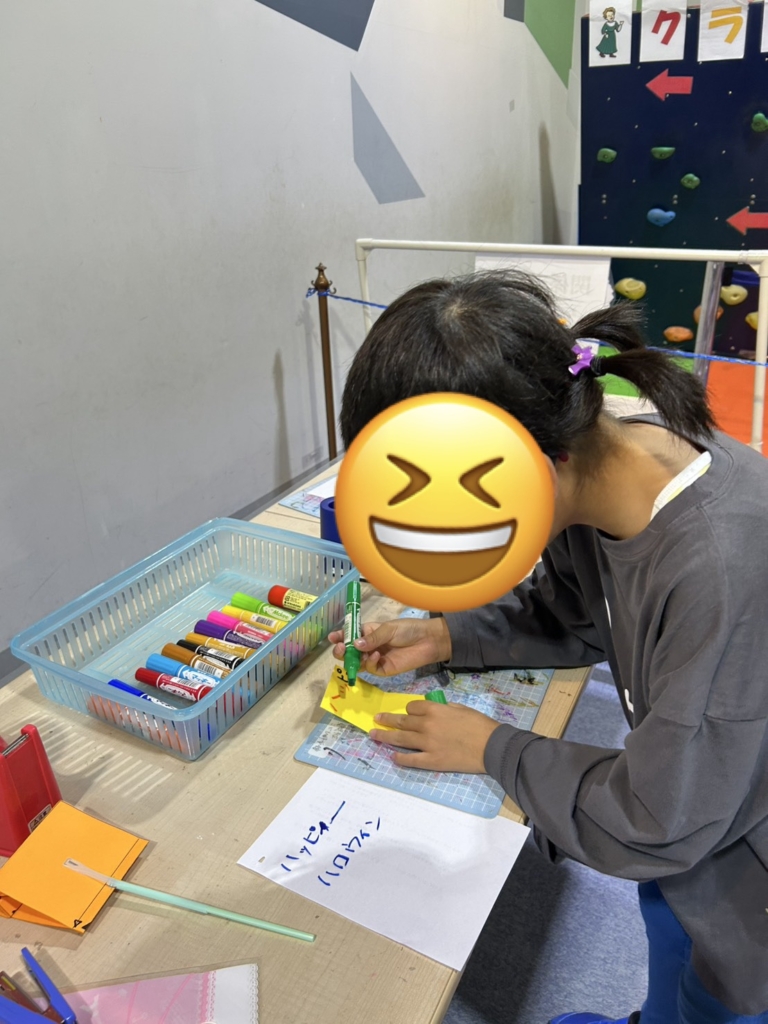

ミニ工作教室

身近な材料で簡単な工作が楽しめます。今回はハロウィンに因んだパクパクかぼちゃを作成しました。

その他

フーコーの振り子

時間の経過とともに変化する振り子の軌道から地球の自転を証明する展示でした。

地球の自転とは、北極と南極を結ぶ地軸を中心とした回転運動です。この運動によって、地球では1日に約1回転し、昼と夜が生まれます。地球が自転し続ける理由は、慣性の法則によるもので、地球は他の物体と接触することがなく、公転している他の惑星からの大きな影響もないためです。自転の向きは西から東で、北極側から見ると反時計回りです。

自転の仕組み

- 向き:西から東へ回転します。

- 周期:1回転するのに約24時間かかります。これが1日の時間となります。

- 速度:赤道上では最も速く、時速約1,700kmにも達します。しかし、北極点や南極点では速度はほぼゼロになります。

- 理由:コマのように、一度回り始めると止まる力が働かない限り回転し続ける「慣性の法則」によるものです。Googleを参照

季節ごとに期間限定のイベントも開催されています。

これらの展示やプログラムを通して、子どもたちは見て、聞いて、触って遊びながら、科学の不思議やおもしろさを体感し、知識を深めることができました。

遊びたらずらもっと時間があればと、お子さん達の声でした。楽しかったね。