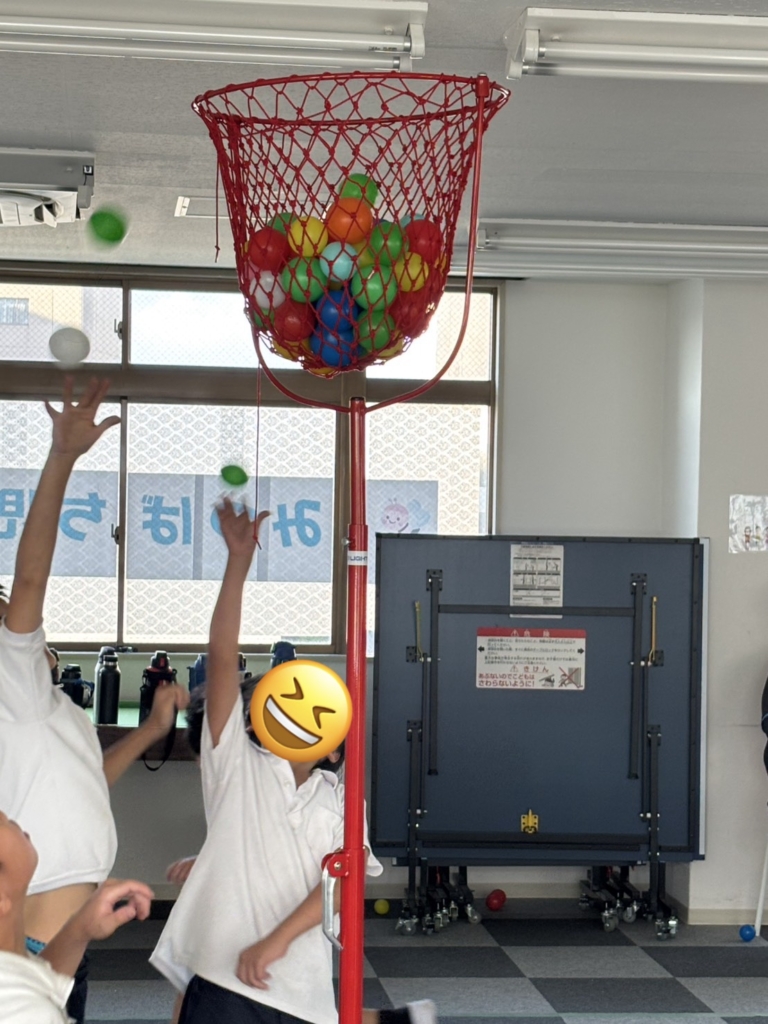

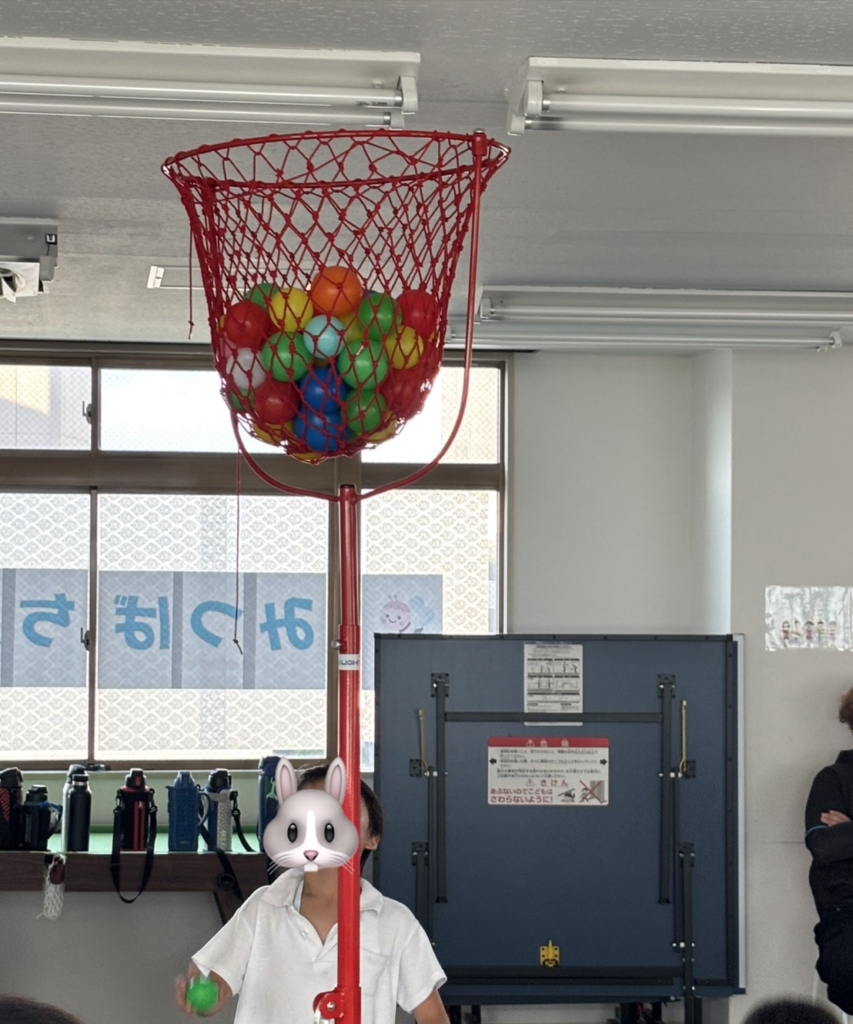

今日は「玉入れ」をしました!

なんと、普段は運動や集団活動に少し苦手意識のある子も、今日は目的を持って運動スペースに上がることができました👏✨

かごをセットしてボールを撒いた瞬間から、子どもたちは大盛り上がり!

嬉しそうにボールを拾って、次々とかごへ投げ始めます。

チーム分けは“グーパー”で紅白に分かれて勝負!

「よーいスタート!」の合図で、1分間の真剣勝負が始まりました。

ボールがどんどんかごに吸い込まれていく様子に、見た目ではどちらが勝ったかわからないほどの接戦。

数える役は上級生にお願いして、

「いーち、にーい、さーん…!」とみんなで声を合わせて数を数えます。

その声はどんどん大きくなり、会場は熱気に包まれました🔥

結果は…1回戦は白組!2回戦は紅組!

勝った瞬間には、子どもたちが満開の笑顔で飛び跳ねて喜ぶ姿が!

即席のチームとは思えないほど、一体感のある最高の雰囲気でした。

最後は「またやりたい!」というリクエストまで飛び出して、今日の玉入れは大成功で幕を閉じました😊

お子さんが玉入れをする主なメリットをお知らせさます。

- 身体機能と協調運動の発達

玉入れは、全身を使う運動です。玉を拾うために屈んだり、投げるために腕を上げたりする動作は、脚力や体幹を鍛えるのに役立ちます。

また、ゴールを見て玉を投げるという動作は、手と目の協調性(目と体を連動させる能力)を高める効果が非常に高いです。さらに、力加減のコントロールや、ゴールの距離・高さを把握する空間認知能力を養うことにもつながります。 - 社会性とコミュニケーションの促進

集団で行う玉入れは、ルールを学ぶ良い機会になります。「カゴに玉を入れる」という共通の目的が分かりやすいため、協力したり、競い合ったりする中で、以下のような社会性の発達が促されます。

- 協調性・チームワーク:チームで協力して玉を拾い集めたり、一緒に目標を目指したりする経験。

- ルールの理解と遵守:「決められた時間内に投げる」「決められた場所から投げる」といったルールを守る練習。

- コミュニケーション:「頑張ろう」「あっちに投げてみよう」といった声かけや、玉を譲り合うなどの相互作用が生まれます。

- 認知機能と自己肯定感の向上

玉入れは、楽しさから活動への自発的な意欲を引き出しやすいという利点があります。

- 達成感と自信:「玉が入った」という明確な成功体験が得られやすく、達成感から自己肯定感の向上につながります。

- 注意・集中力:ゴールを目がけて集中して玉を投げたり、玉を数えたりする過程で、集中力や認知機能を鍛えることができます。

- ストレス発散:体を大きく動かす運動は、多動性や衝動性といった特性を持つお子さんにとって、適度なストレス発散や気分転換の機会を提供します。

玉入れは、遊びを通じて運動・感覚・社会性といった複数の側面から、お子さんの発達を楽しく支援できる活動だと言えます。

玉入れ(たま入れ)の起源は、明治時代にさかのぼると言われています。

海軍の運動会

1874年(明治7年)に東京・築地の海軍兵学寮で開かれた「競闘遊戯会」が、現在の学校の運動会の始まりの一つとされています。この競技会で、すでに玉入れが行われていたそうです。

玉入れは、当時入ってきたばかりのバスケットボールを参考にして考案されたと言われています。誰でも簡単に楽しめ、勝ち負けが分かりやすいルールだったため、急速に学校や社内運動会へと広まっていきました。

神事との関連

明治初期の学校教育では、グラウンドを設置する思想がなく、体育は神社の境内で行われることがありました。そのため、神社の祭礼と体育が混ざり合い、玉入れが神社の祭礼として披露されていたという説もあります。

学校の運動会では、子どもから大人まで楽しめる玉入れは定番の競技として親しまれ、現在に至っています。

最近では、北海道の和寒町で考案された、競技としてスピードと正確さを競う「アジャタ(全日本玉入れ)」というニュースポーツも生まれています。