今日のみつばち児童ファームは、みんなのパワーが爆発する日でした!

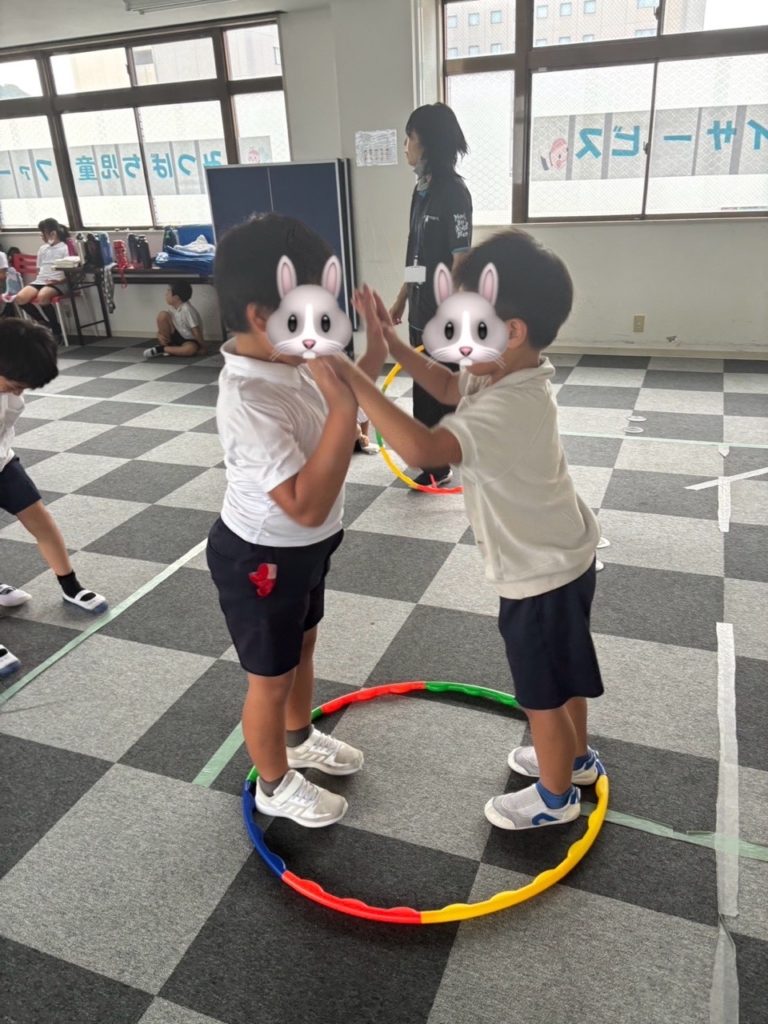

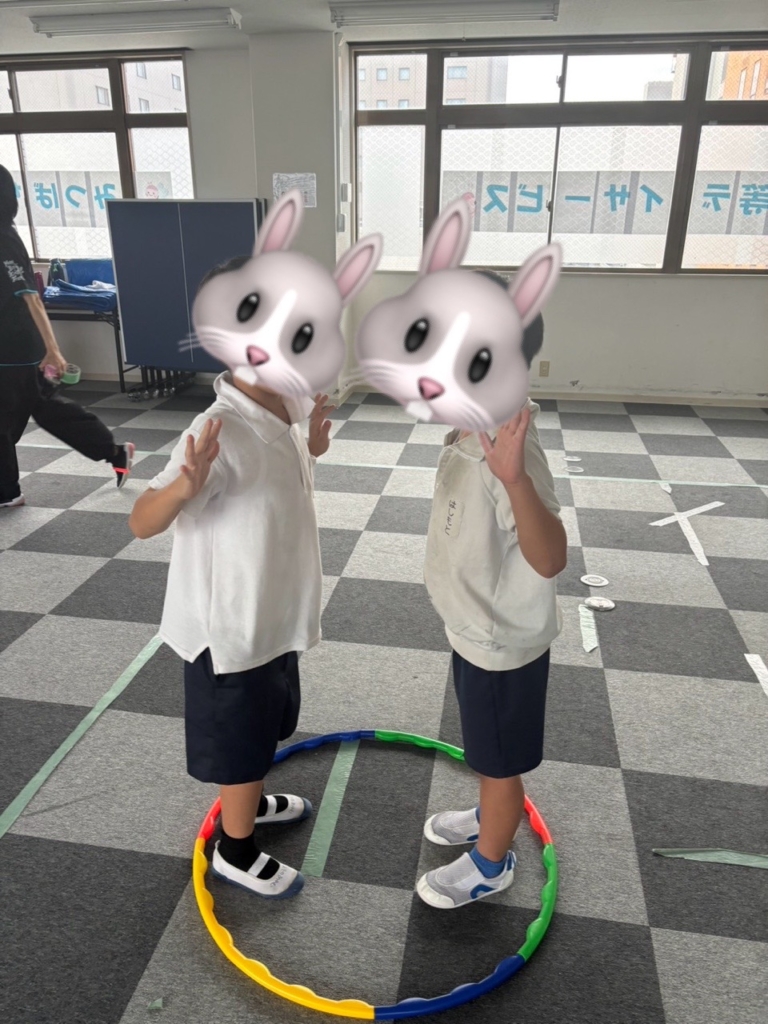

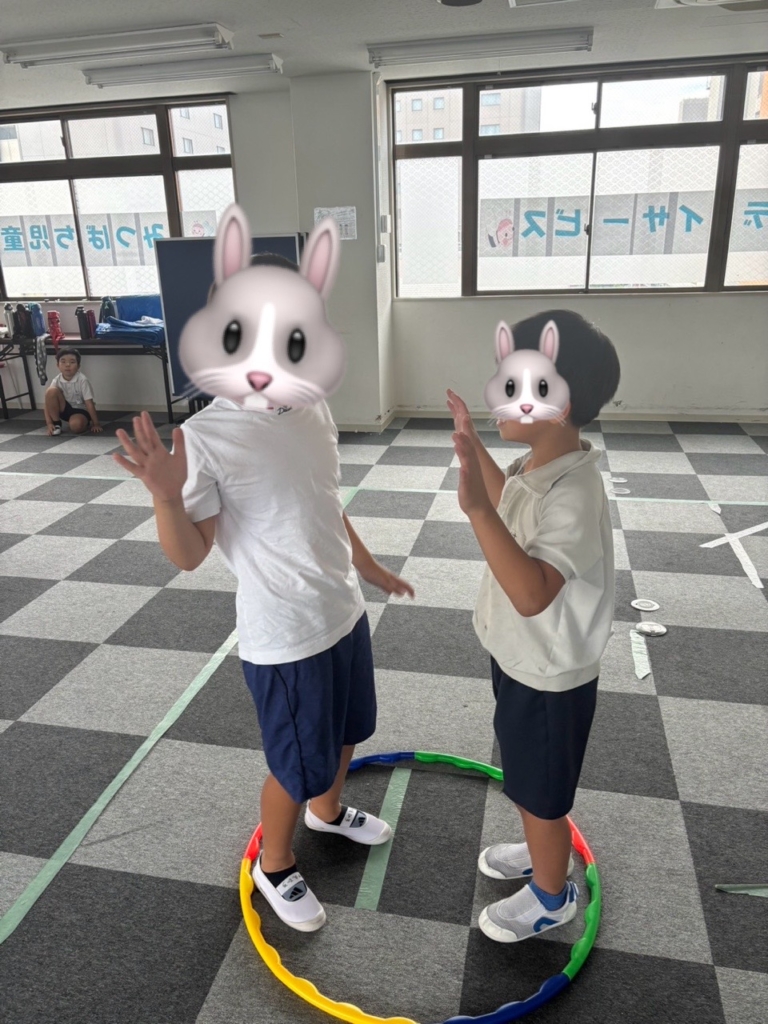

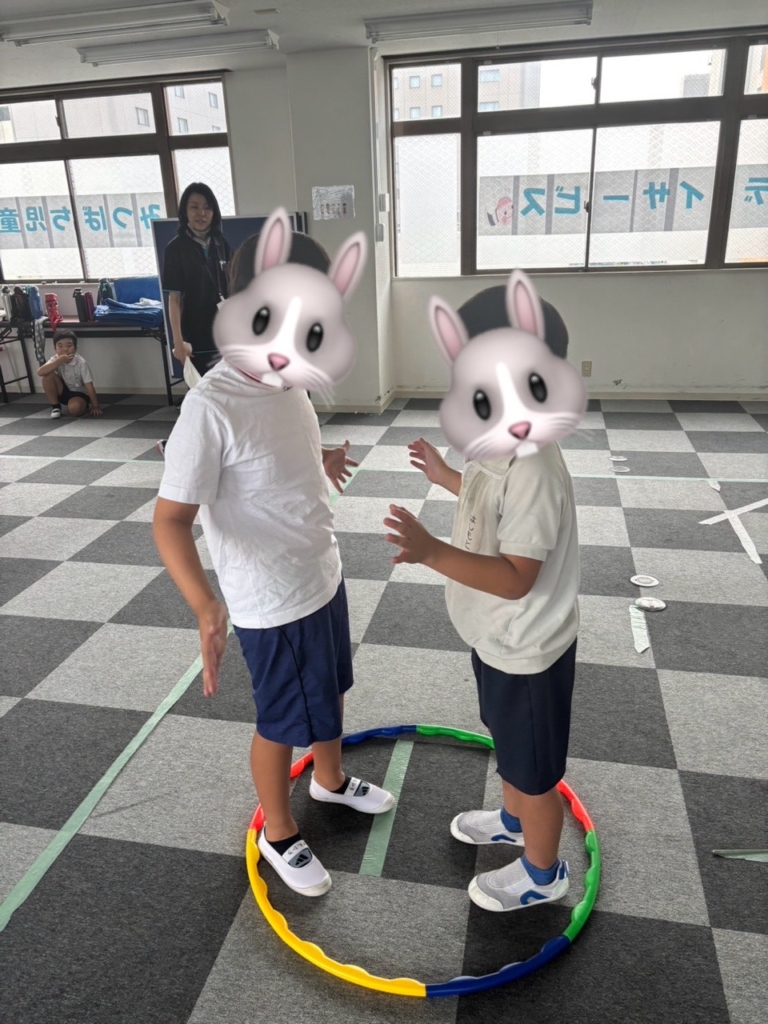

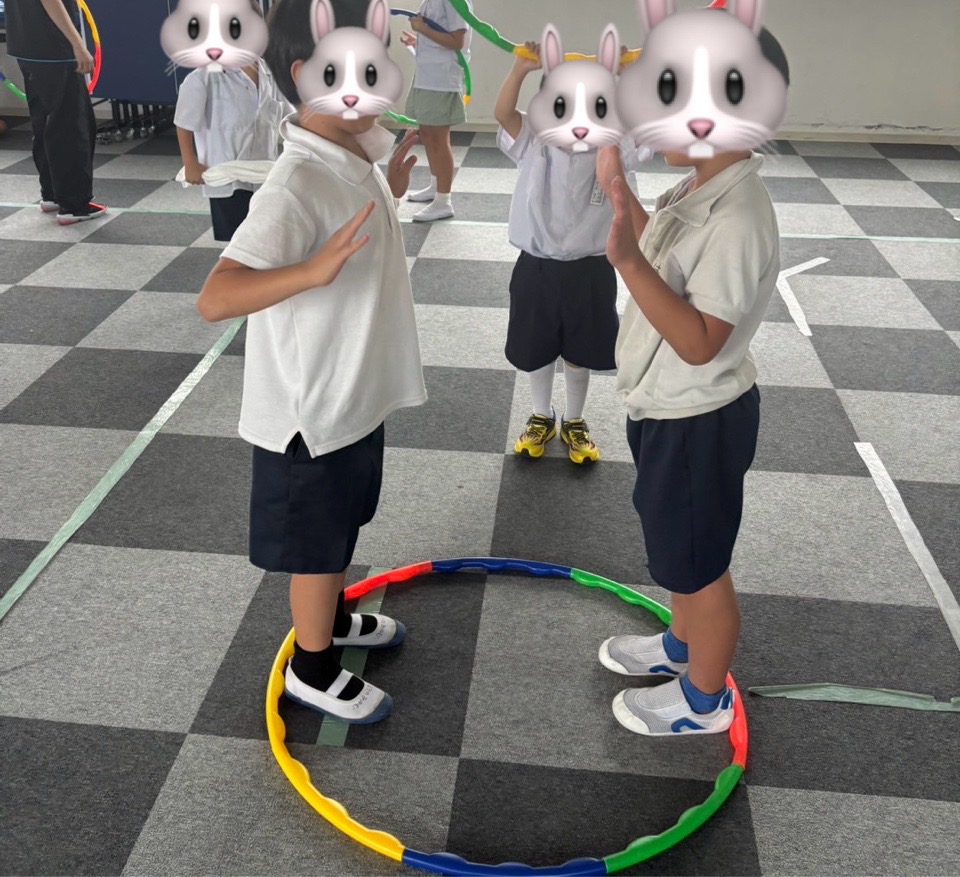

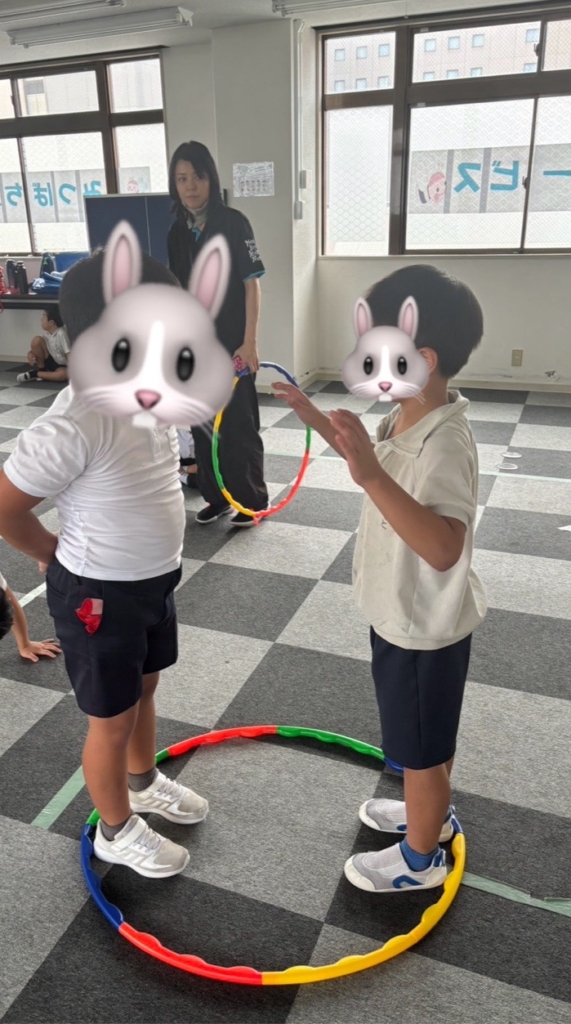

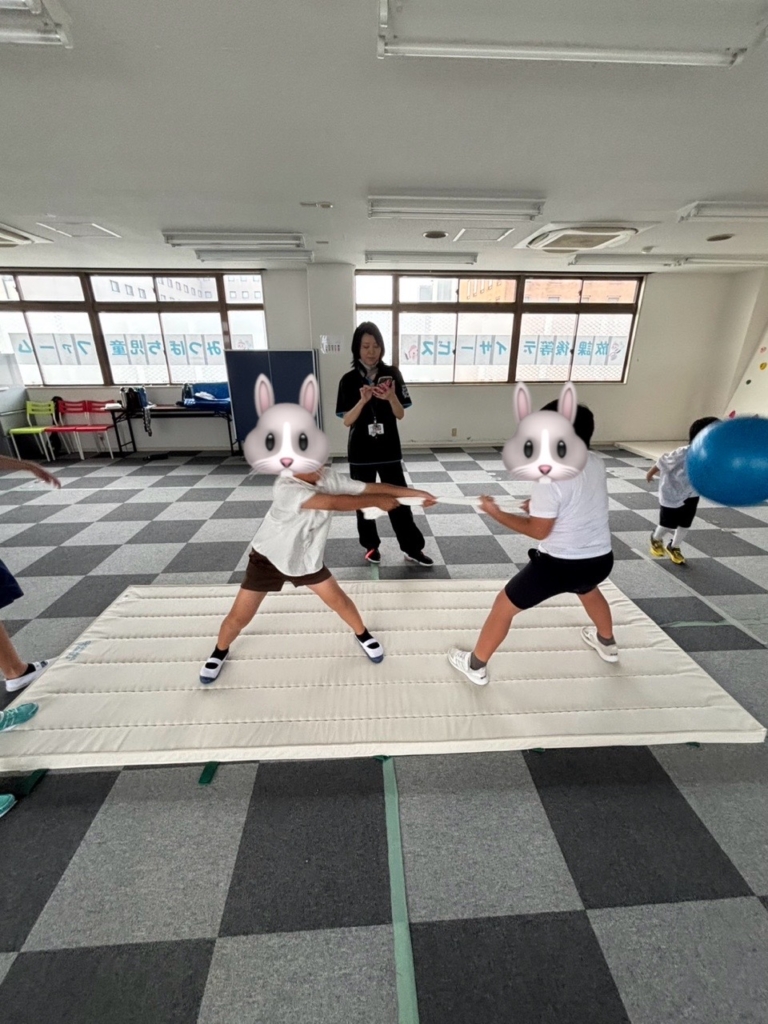

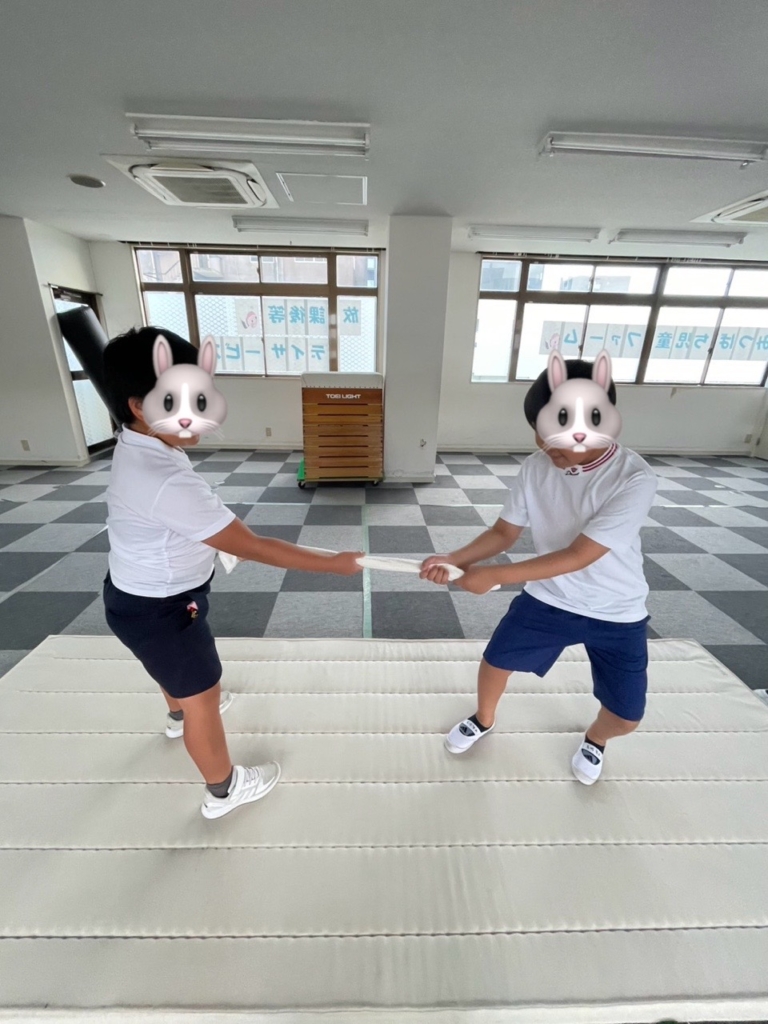

まずは手押し相撲からスタート。

フラフープを土俵に見立てて、その中に2人の挑戦者が向かい合います。

「残った、残った!」

号令がかかると、みんな真剣な顔つきに。相手をフラフープから押し出すために、ぐっと腰を落とし、足を踏ん張ります。

一歩も引かないように力を込めているのが伝わってきますね。相手が少しでも体勢を崩した瞬間、一気に押し出す!

勝敗が決まるたびに、「やったー!」という歓声や、「くやしい!」という声が響き渡り、会場は大盛り上がりでした。

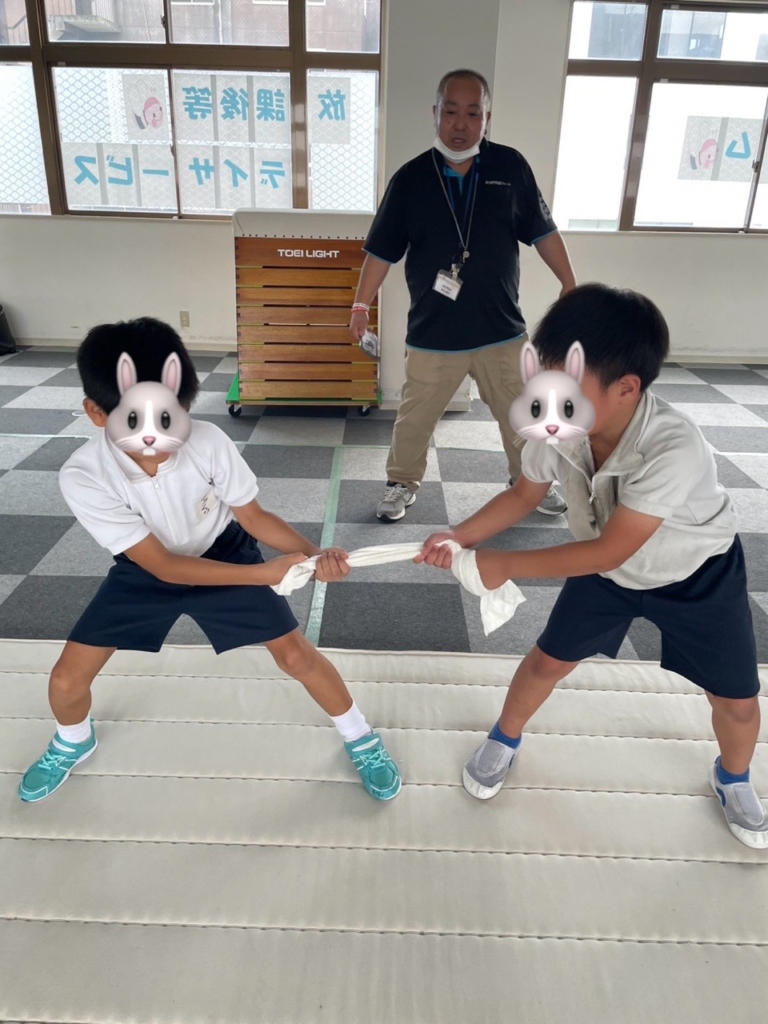

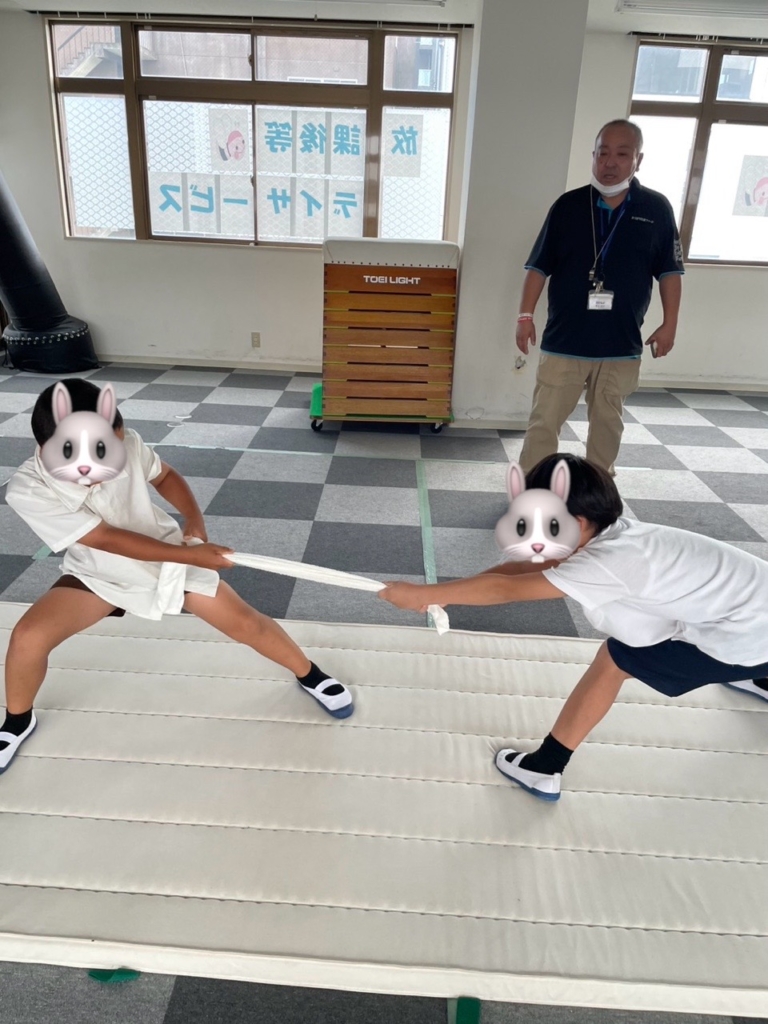

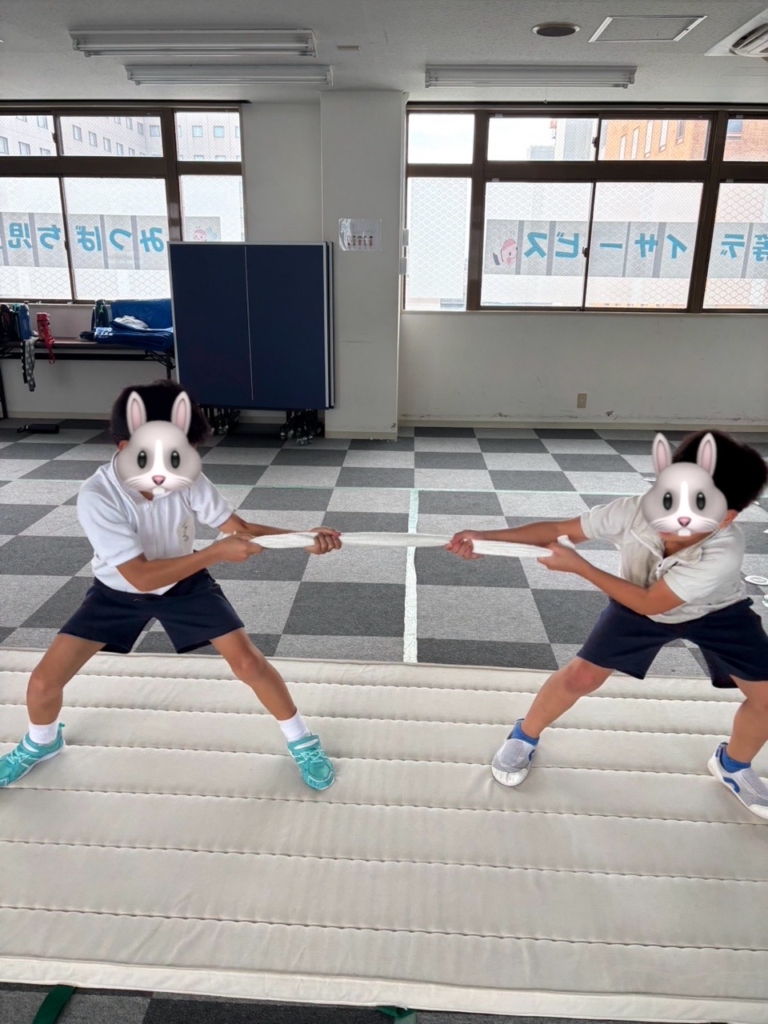

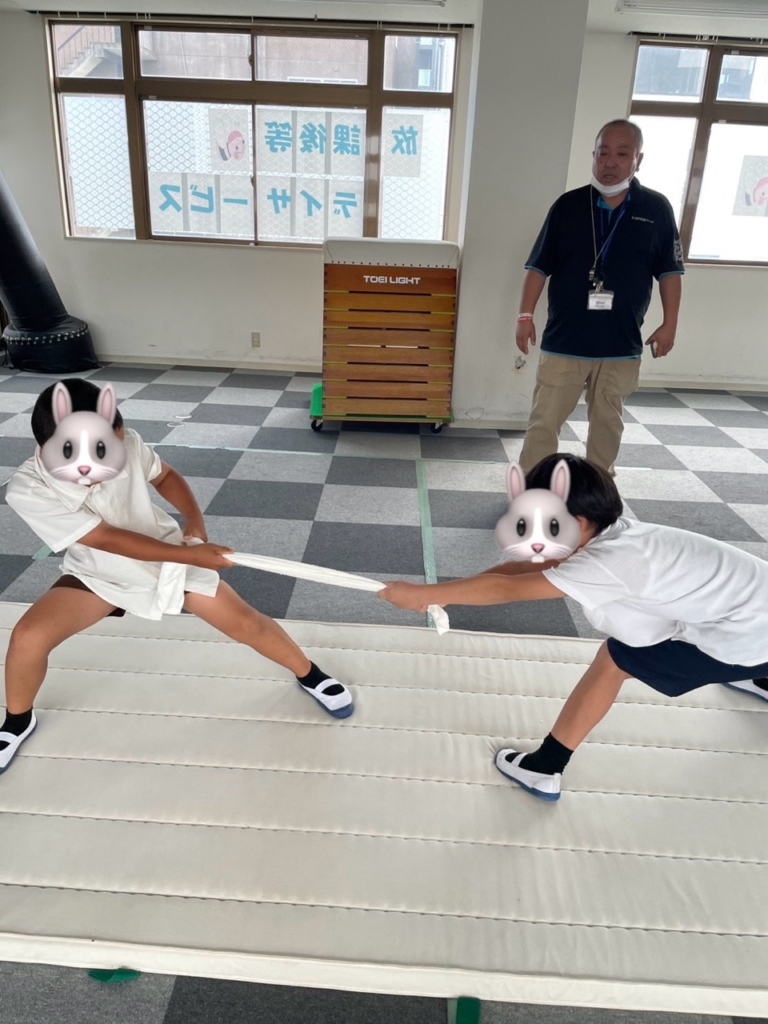

次は、白熱のタオル引っ張り相撲です。

今度は一本のタオルを綱に見立て、二人で力いっぱい引っ張り合います。広いマットの上で、お互いに「負けるもんか!」とばかりにグッと腰を低く構え、渾身の力でタオルを引きます。

顔を真っ赤にして踏ん張る子、相手の動きをじっと見極める子。

タオルを自分のほうに引き寄せようと、みんな必死です。タオルが中央の線を超えたら勝負あり!マットから足が出そうになるギリギリの攻防戦は、見ている方も思わず力が入りました。

子どもたちの真剣な表情や、全身を使って挑む姿は、見ていて本当に気持ちがいいですね。今日の力比べを通して、遊びながらも、みんなの集中力と粘り強さがさらに育ったことでしょう。

手押し相撲とタオル引っ張り相撲は、どちらも日本の伝統的な遊びやスポーツである相撲をルーツに持つものです。

★手押し相撲の歴史

手押し相撲は、相撲の基本動作である「押し」を遊びとして簡略化したものと考えられます。日本の相撲の歴史は非常に古く、神話時代に遡ると言われていますが、その中で「手押し」という技法は、相手を押し出す、突き出すという相撲の基本技の一つとして古くから存在していました。

特に、江戸時代中期に力士が両手を土俵につけてから立ち会うという作法が定着してからは、相手を土俵の外へ押し出す「押し相撲」が重要な戦法となりました。手押し相撲は、このような相撲の要素を遊びに取り入れたもので、道具が不要で手軽にできるため、子どもの間で広まりました。

★タオル引っ張り相撲の歴史

タオル引っ張り相撲は、相撲の「寄り」や「つり出し」といった相手を引き寄せる技を遊びにしたものです。これに、複数の人間が綱を引っ張り合う「綱引き」の要素が加わっています。綱引きは、日本でも古くから神事や祭事として行われており、豊作を占ったり、地域の結束を強めたりする目的がありました。

タオル引っ張り相撲は、手軽な道具であるタオルを使って、相撲の駆け引きと綱引きの力を試す遊びとして考案されたと考えられます。特に、ルールがわかりやすく、室内でも楽しめるため、現代の児童向けスポーツやレクリエーションとして広く行われるようになりました。

これらの遊びは、伝統的な相撲や綱引きの要素を現代の子どもたちに合わせてアレンジしたものであり、力だけでなく、相手の動きを読み取る駆け引きや、体幹を鍛える効果も期待できる遊びと言えます。