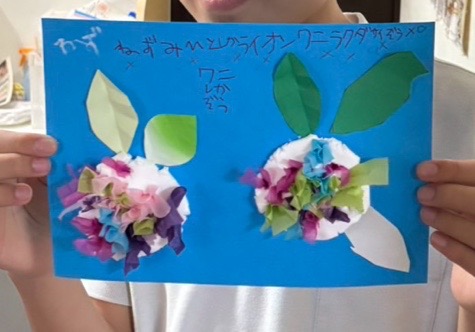

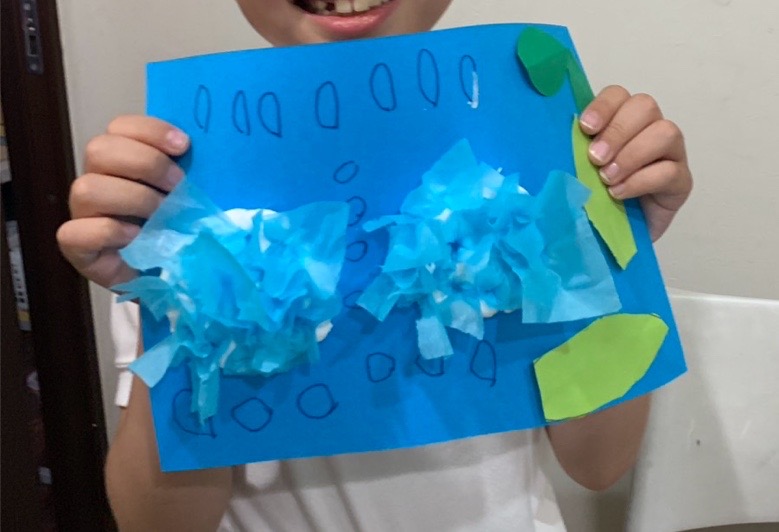

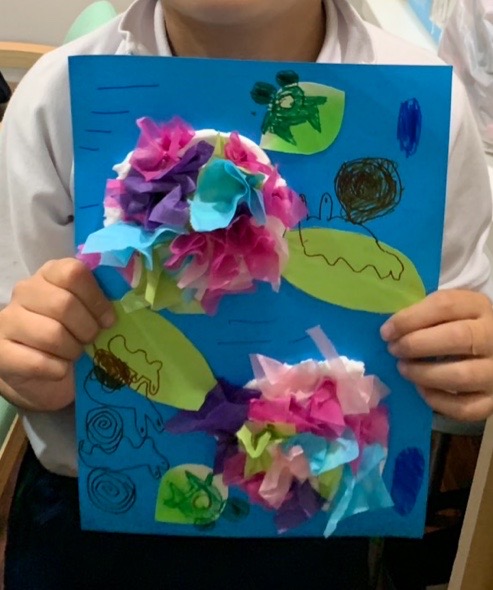

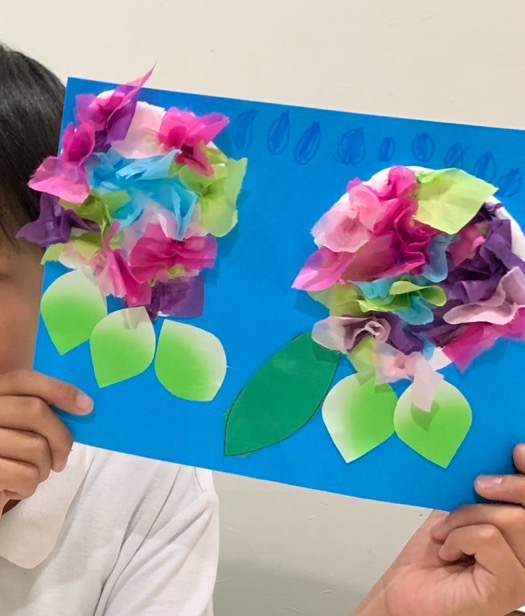

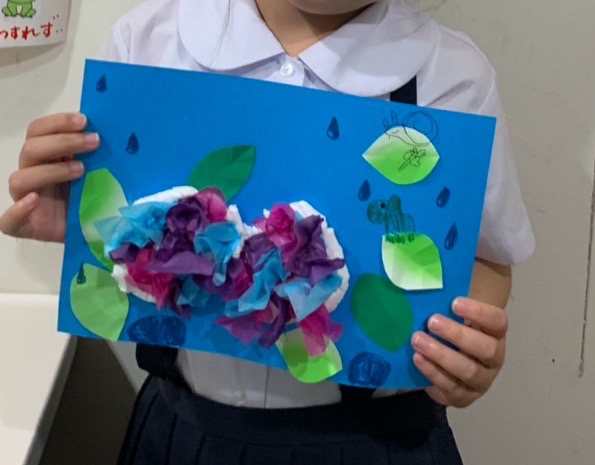

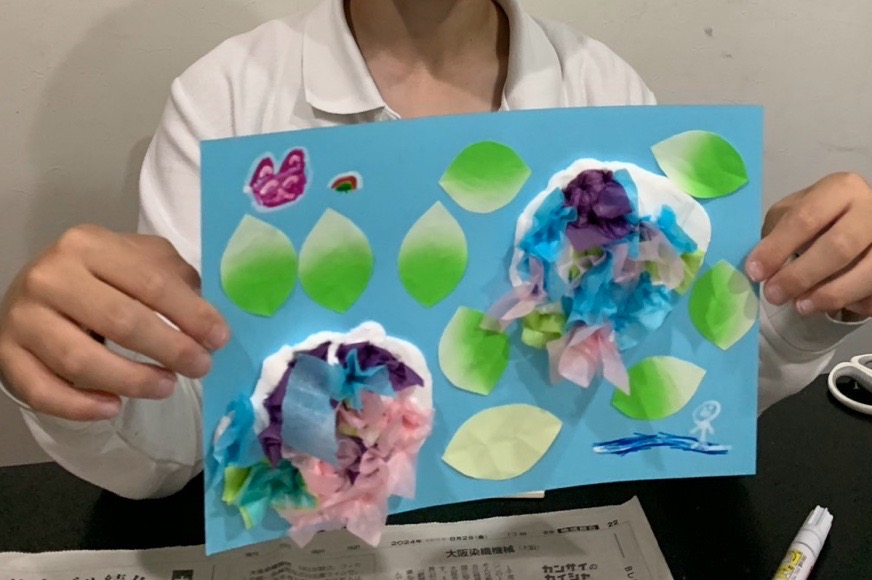

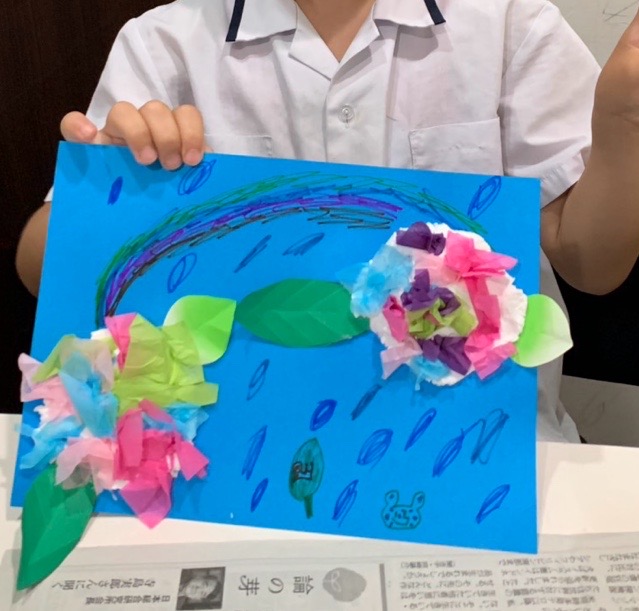

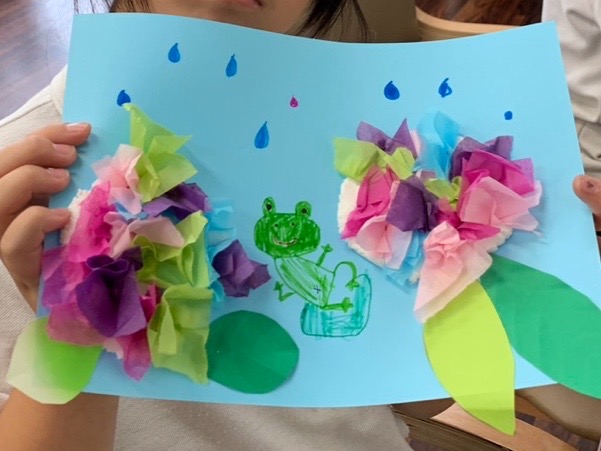

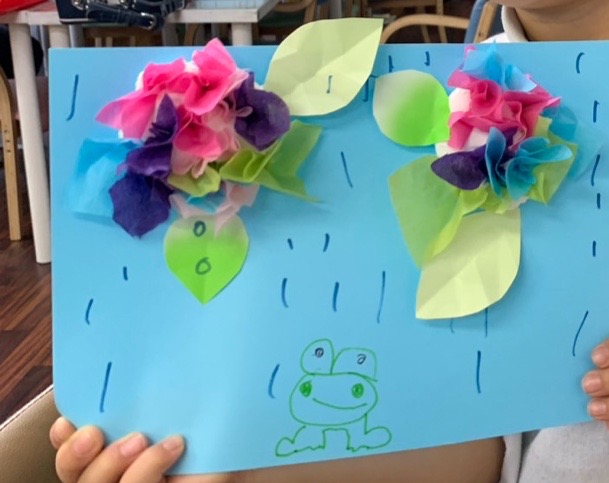

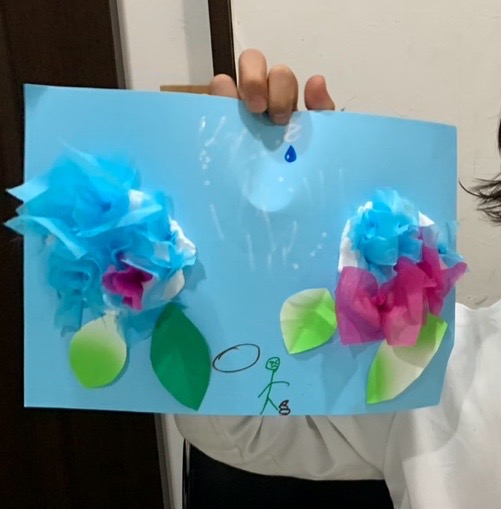

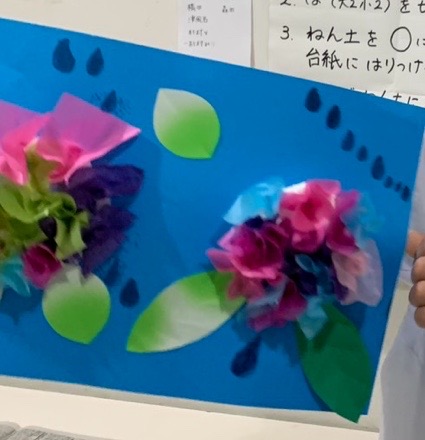

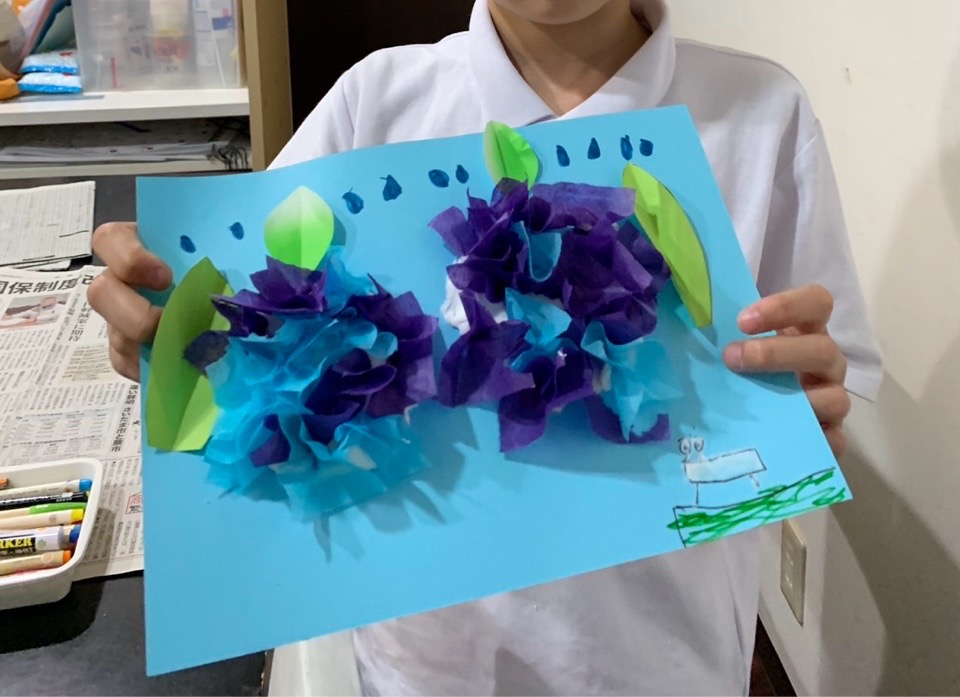

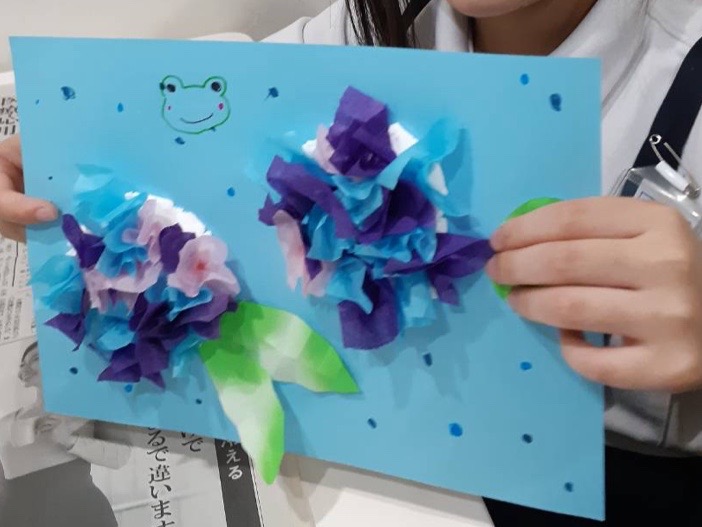

今日は季節の壁紙づくり

紫陽花です。

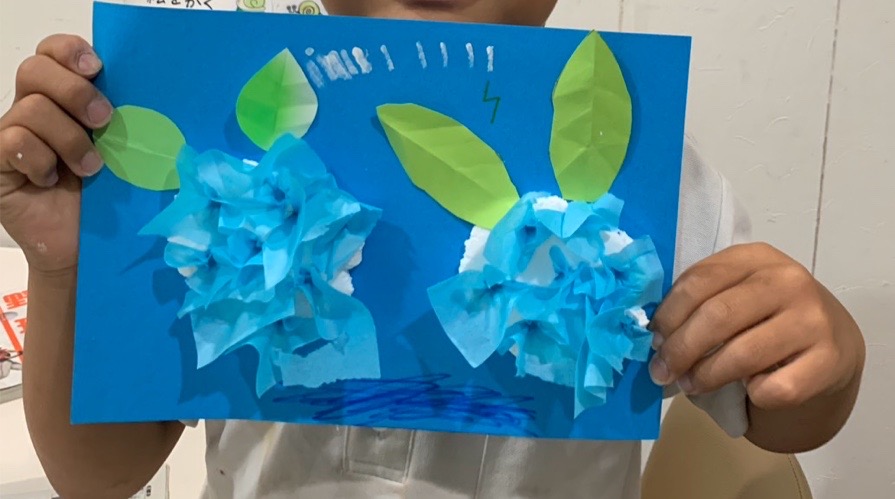

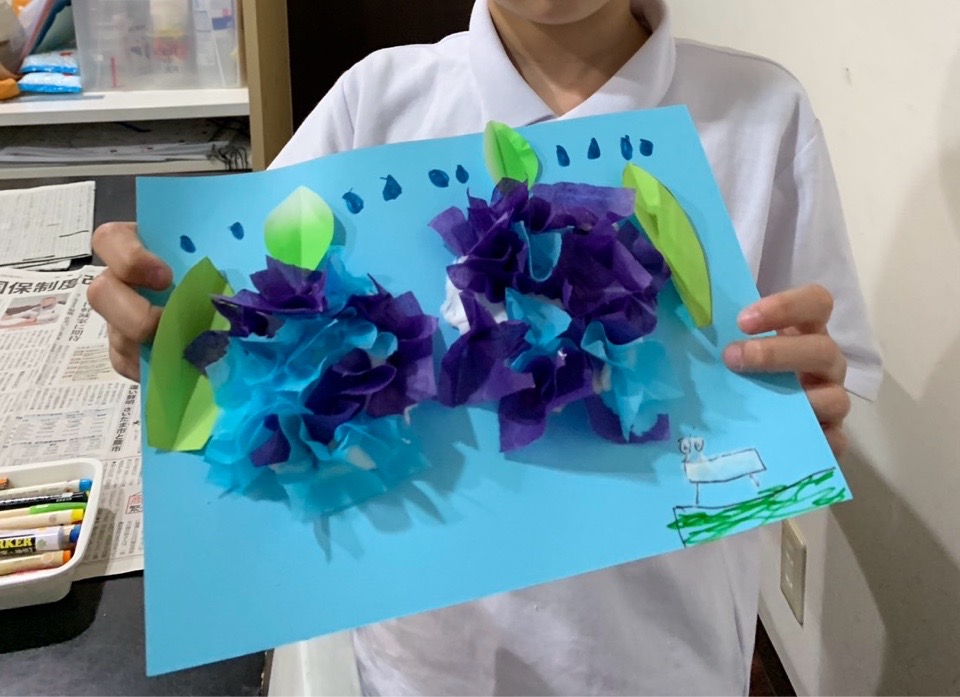

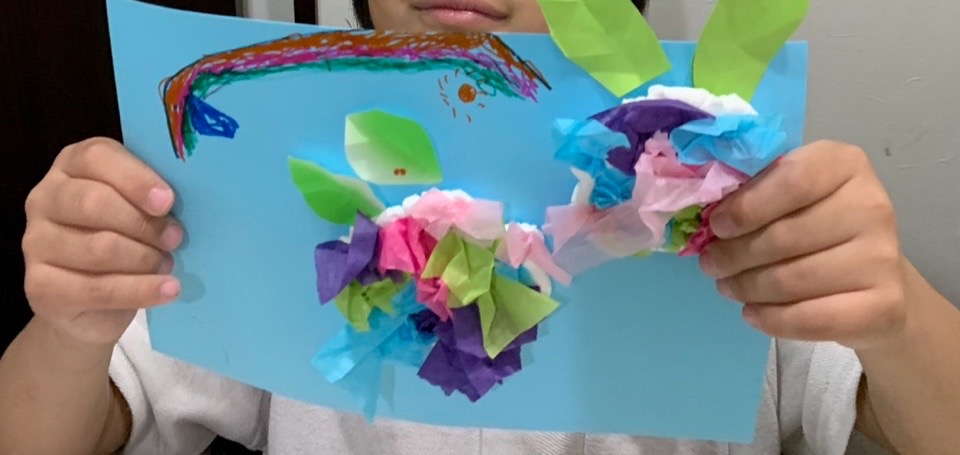

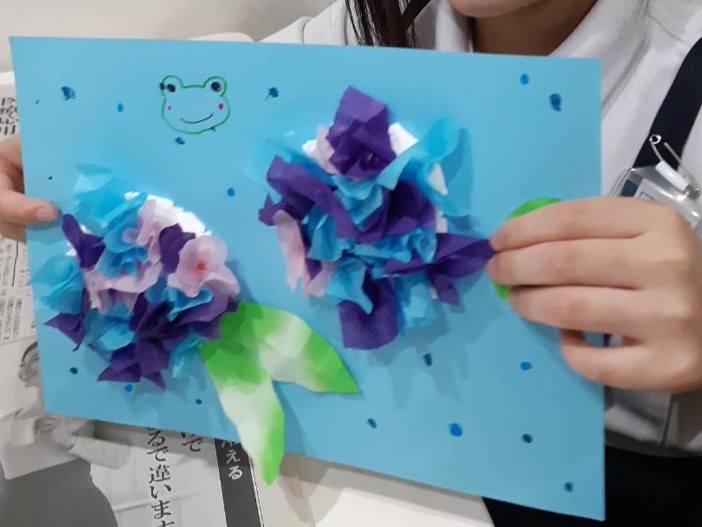

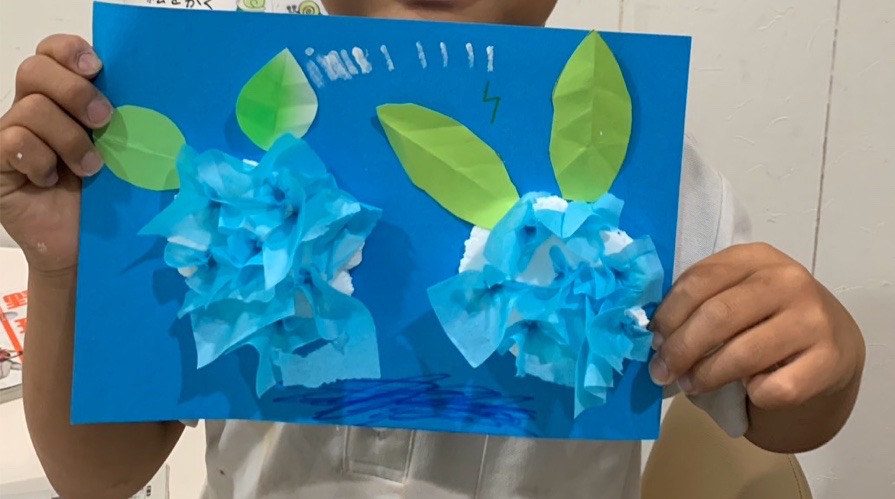

梅雨の時期に咲く美しい花、紫陽花をイメージしながら、子どもたちが一人ひとり工夫を凝らし、色とりどりの花を咲かせていきました。

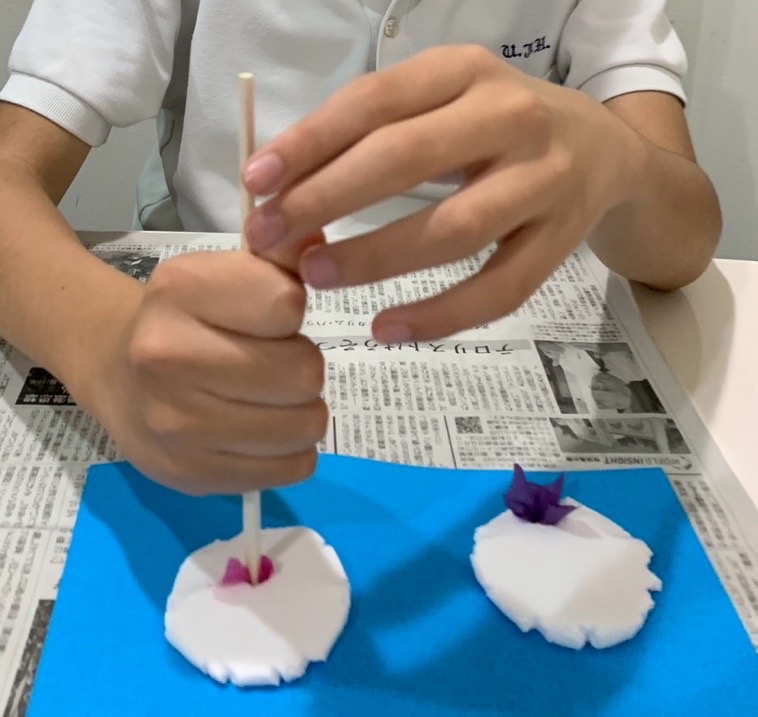

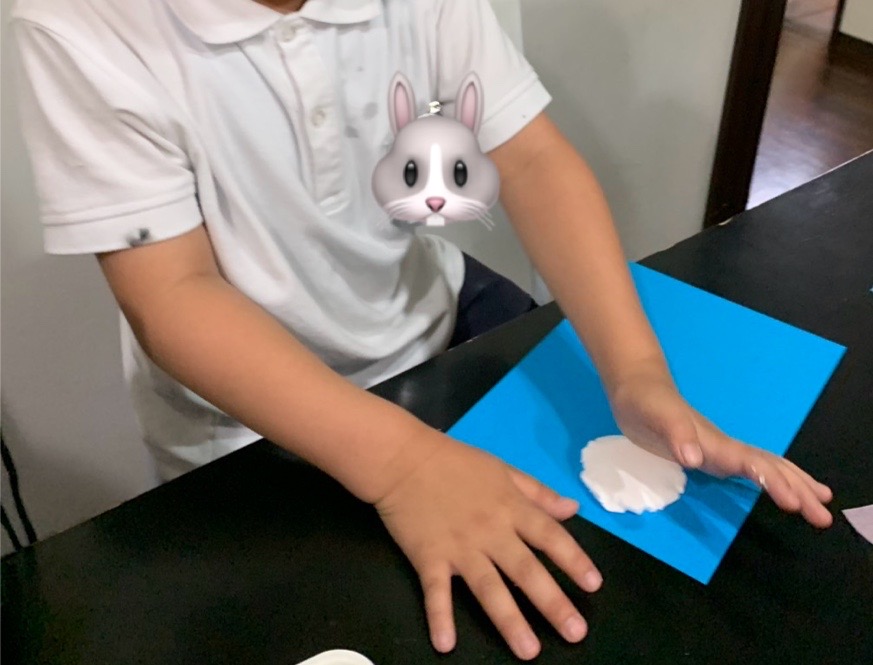

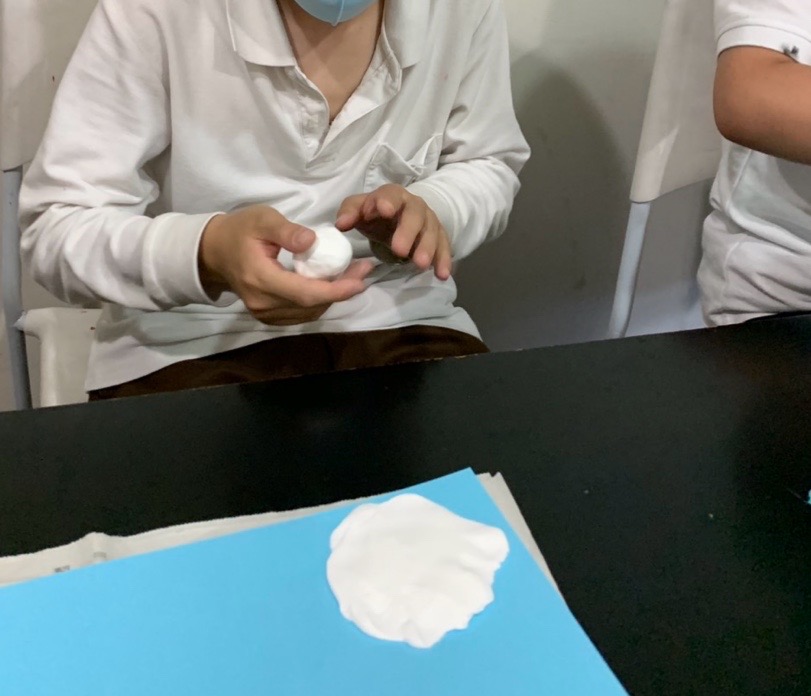

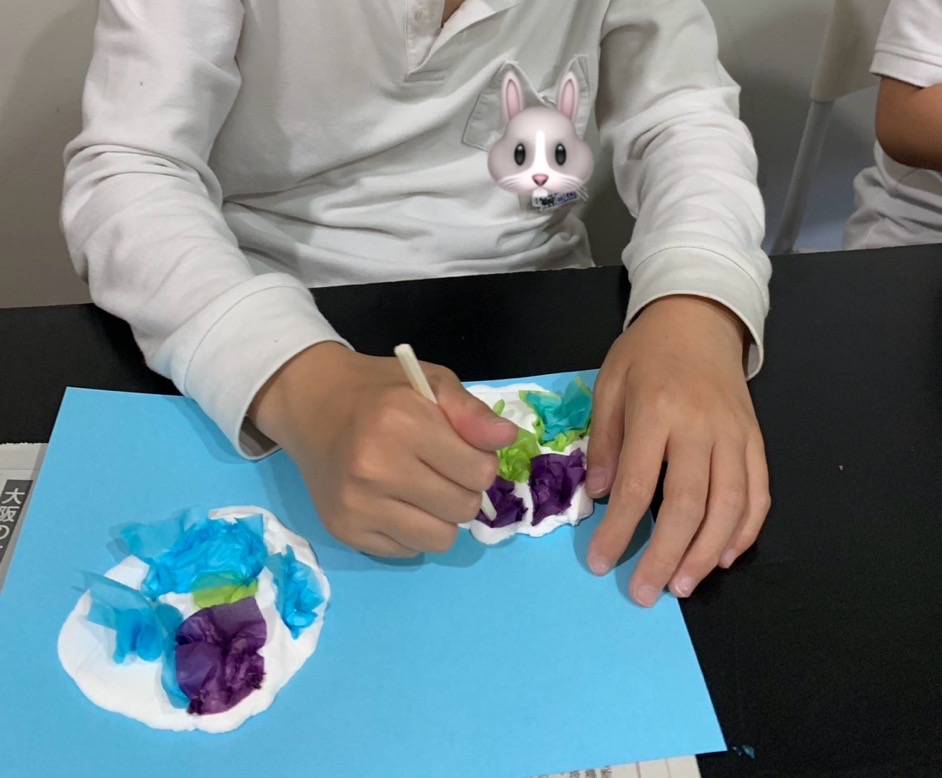

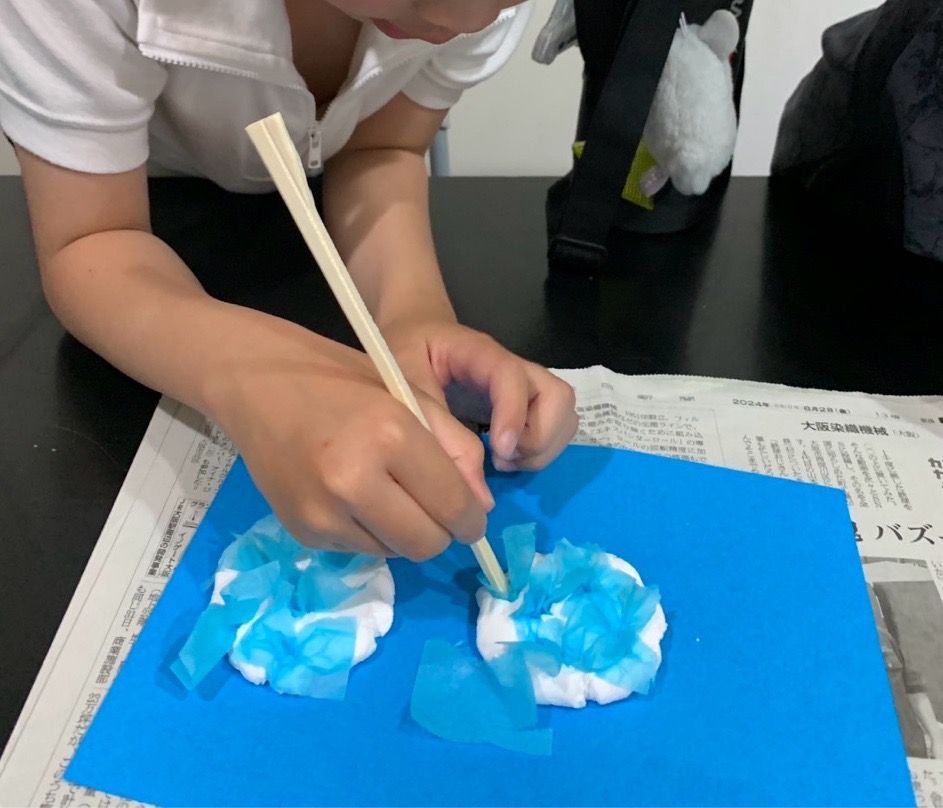

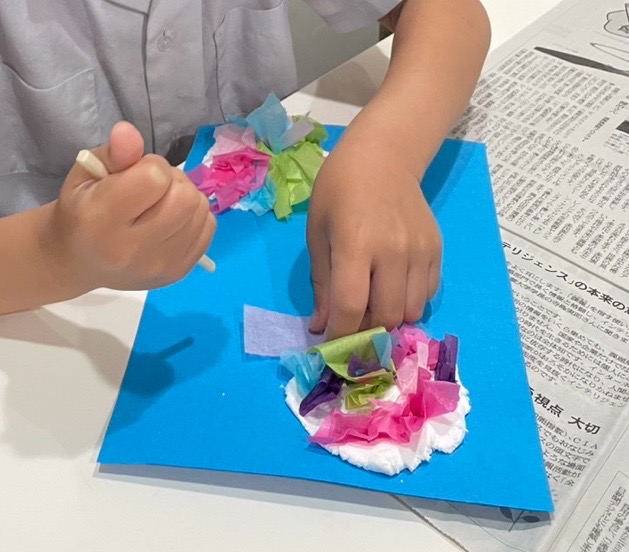

まずは粘土で土台を作るところからです。

柔らかい粘土の感触を楽しみながら、「ふわふわしてる!」「冷たくて気持ちがいい!」と、触れることを楽しむ様子が見られました。

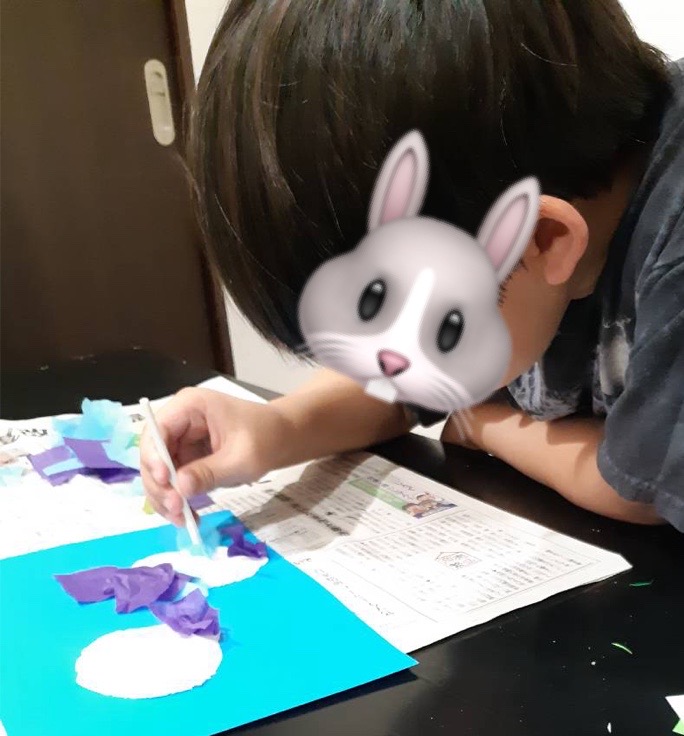

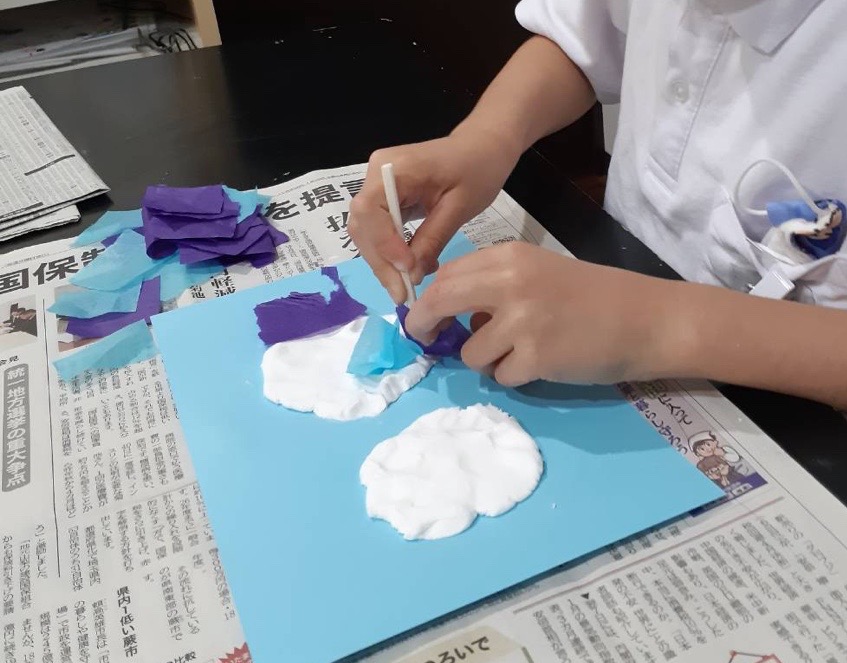

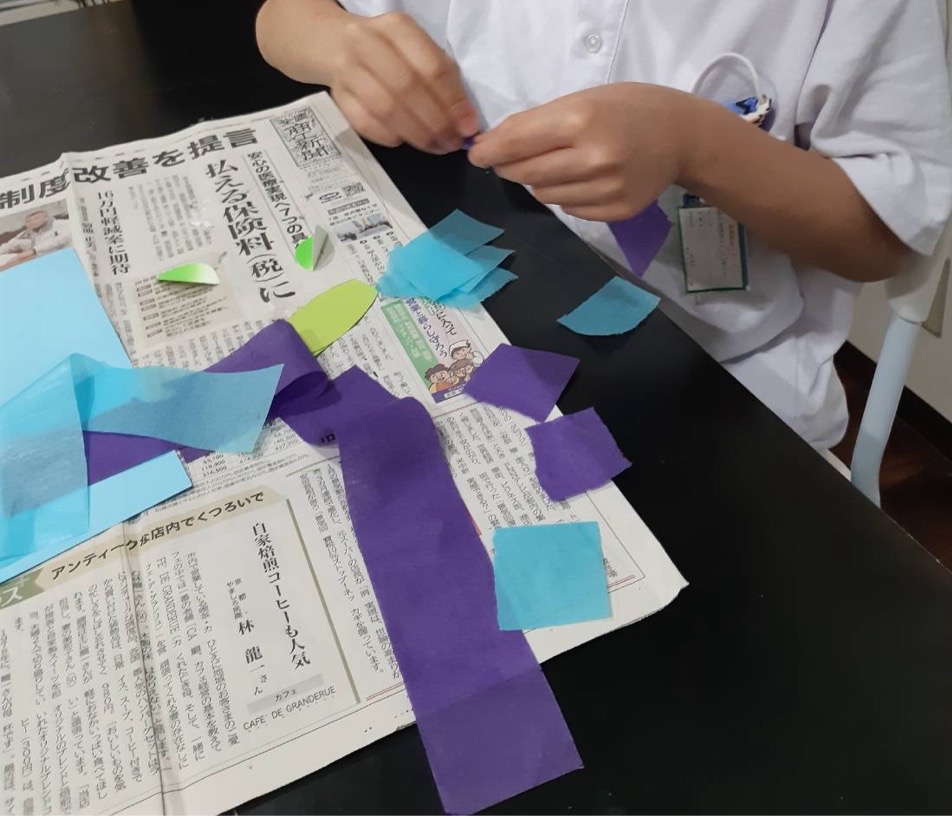

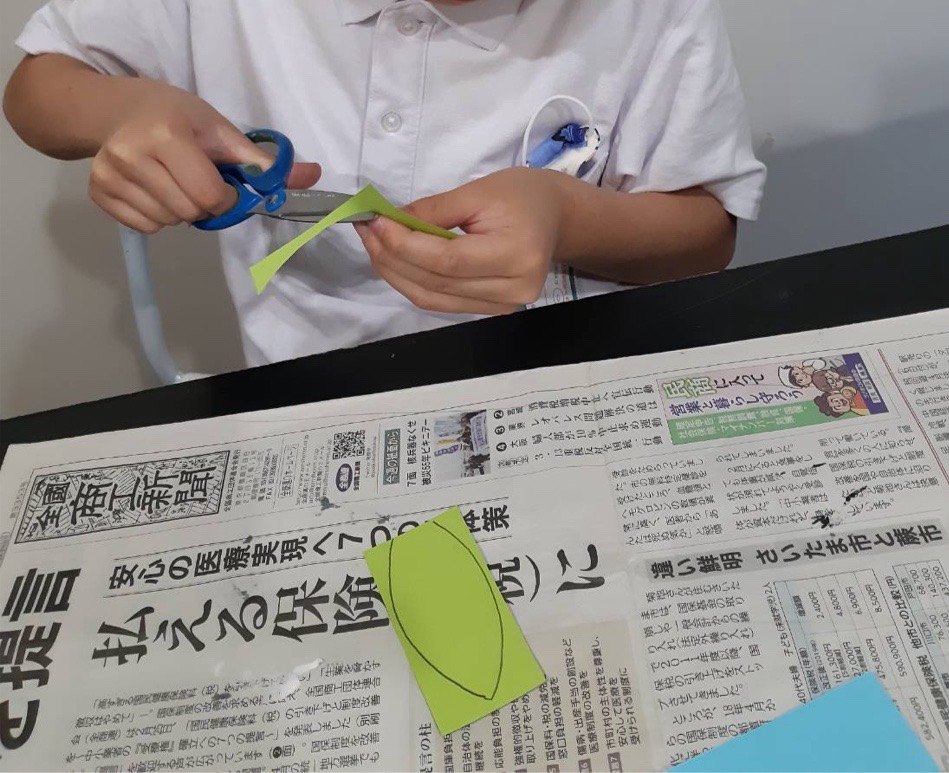

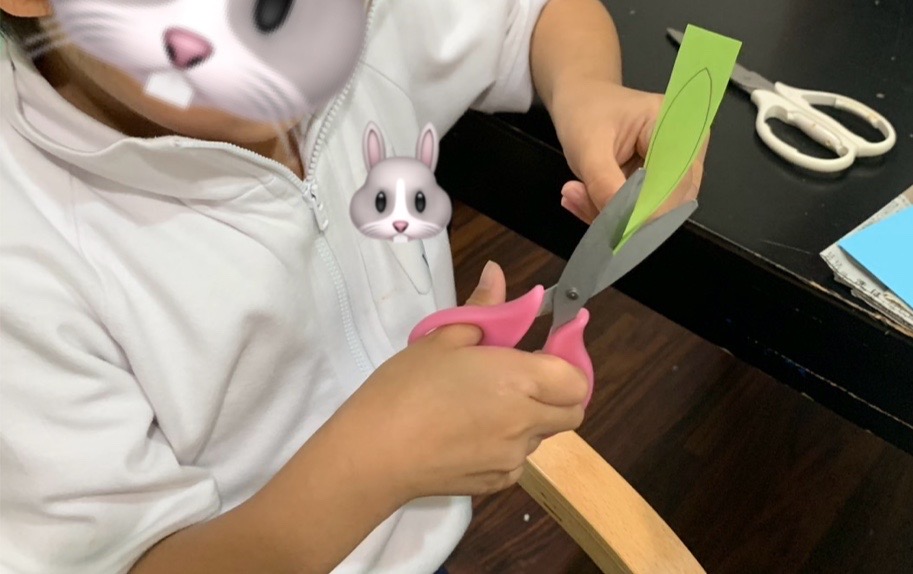

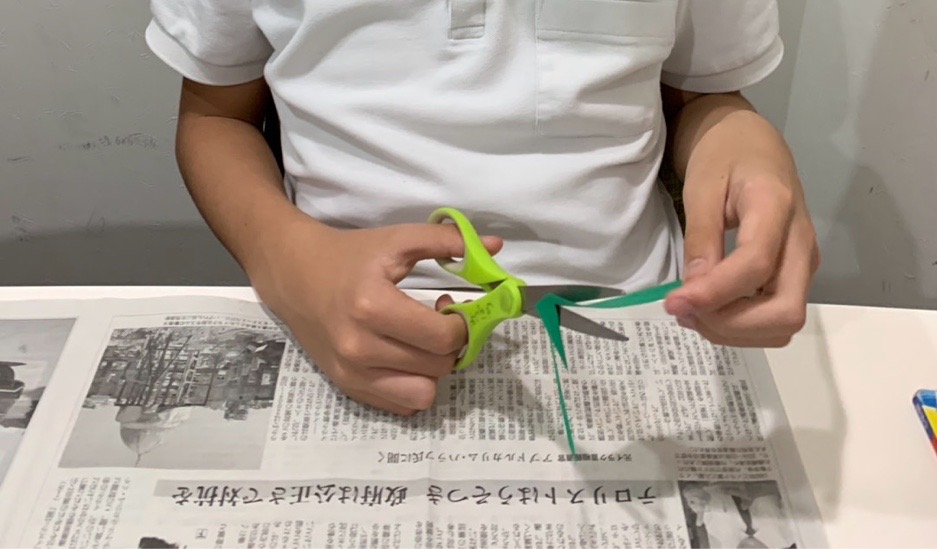

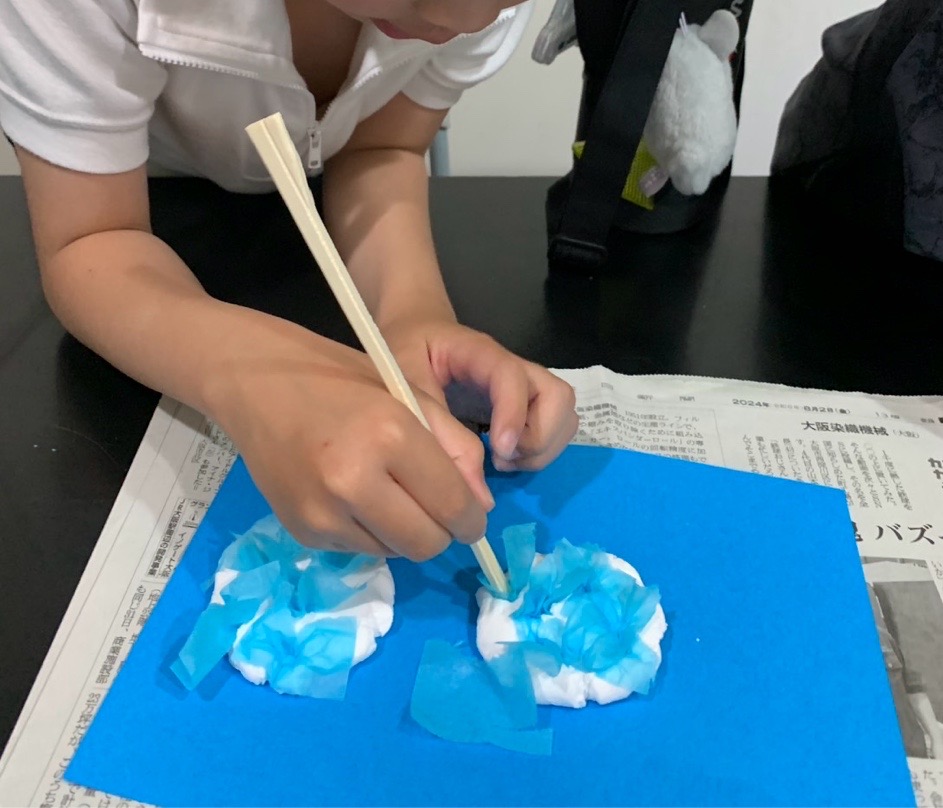

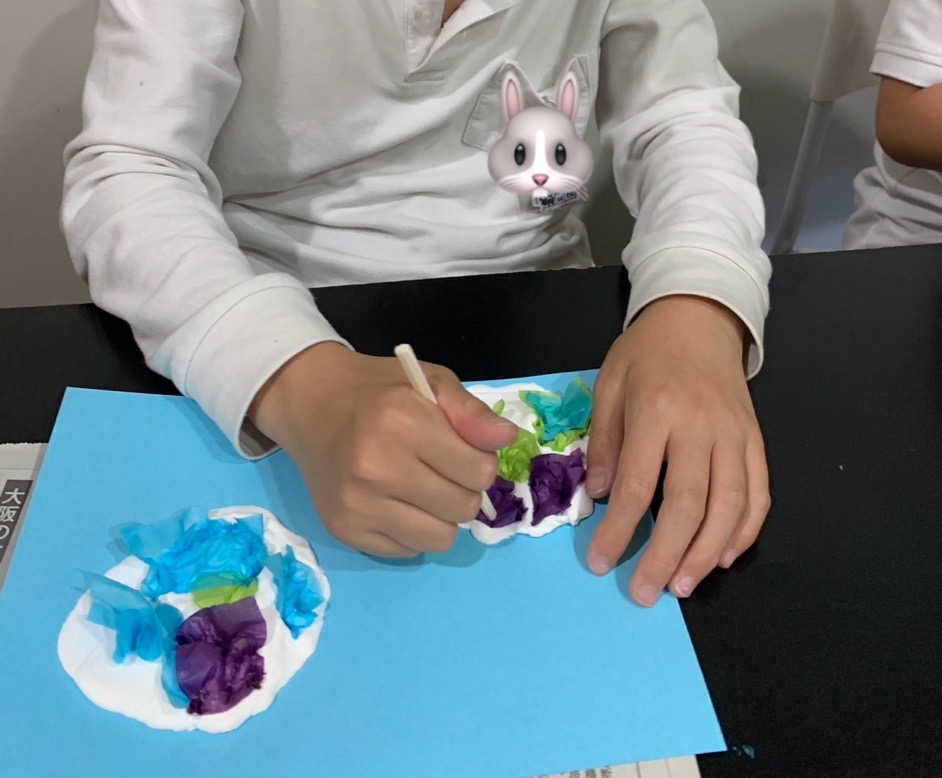

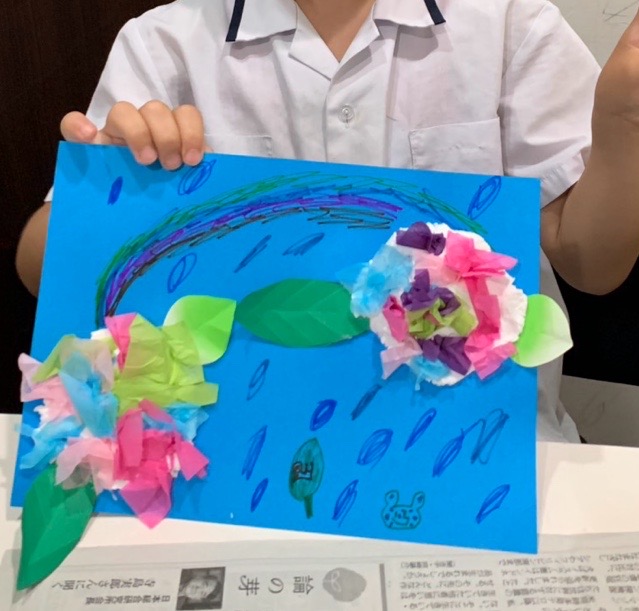

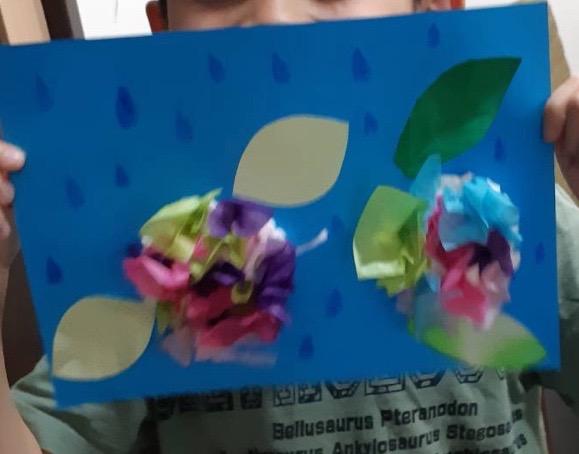

その上に、自分で選んだ薄紙を四角くハサミで切り裂いて、ひとつひとつ丁寧に埋め込んでいきます。ピンク、水色、むらさき、黄色…とさまざまな色を組み合わせて、紫陽花がだんだんと形になっていくと、「わあ、紫陽花になってきた〜〜!」「もっといっぱい花をつけてみたい。!」と目を輝かせながら、集中して取り組む姿がとても可愛らしい。

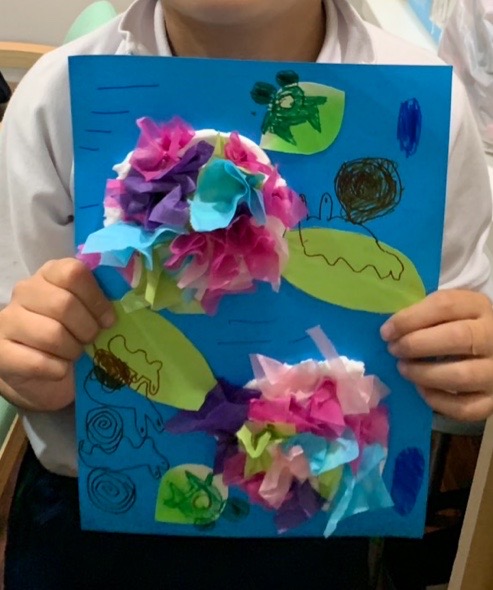

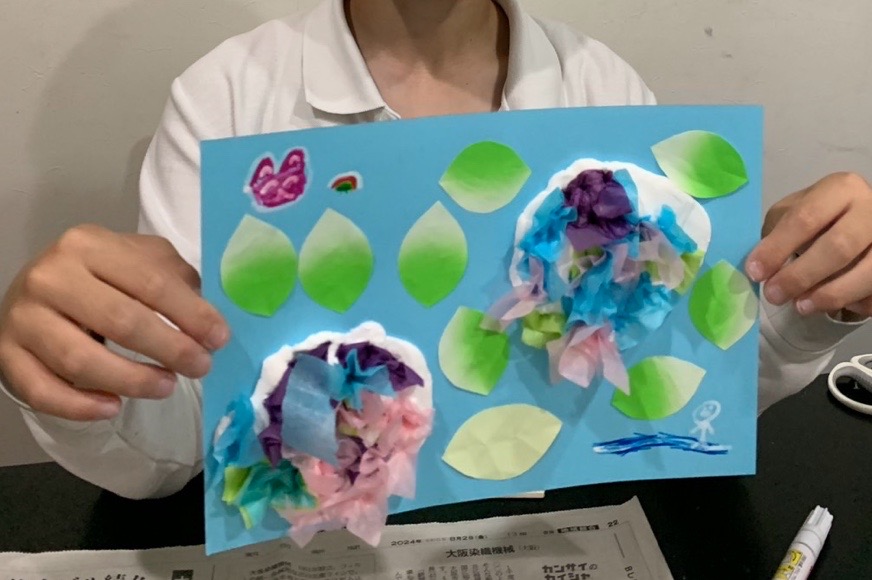

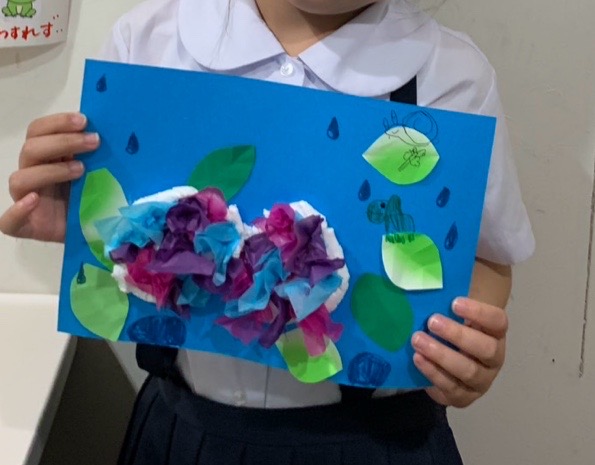

友だちの作品を見て「きれい!」「この色も使ってみようかな?」と刺激を受けながら、自分の紫陽花にも、工夫を取り入れていく子もいて、表現の幅がどんどん広がっていく様子も見られました。

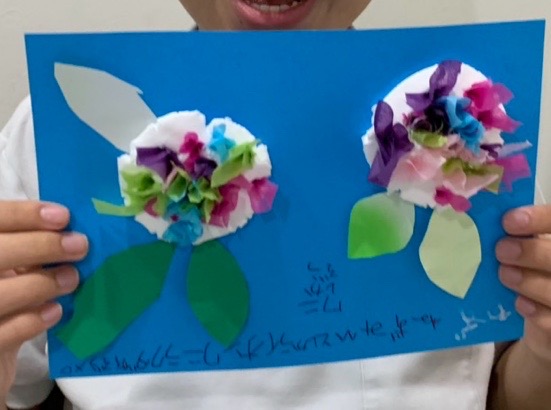

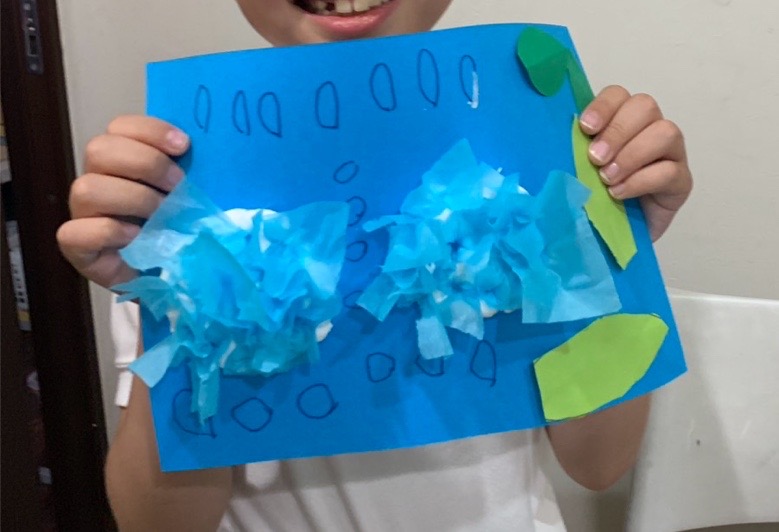

完成した紫陽花は、どれも色の重なりが絶妙で、本物の花に負けない美しさがありました。

「先生、見て!できたよ!」と嬉しそうに見せてくれました。

季節を感じるこの制作を通して、自然の美しさに気づいたり、自分の手で何かを表現する楽しさを味わったりと、子どもたちにとって充実した時間となりました。

✳️ここで紫陽花(アジサイ)の歴史について調べてみました。

紫陽花の発祥地は日本です。

特に、日本に自生するガクアジサイがアジサイの原種とされています。

ガクアジサイは、房総半島、三浦半島、伊豆半島、伊豆諸島、和歌山県神島、四国足摺岬、南硫黄島、北硫黄島などで海岸沿いに自生しており、「ハマアジサイ」とも呼ばれます。

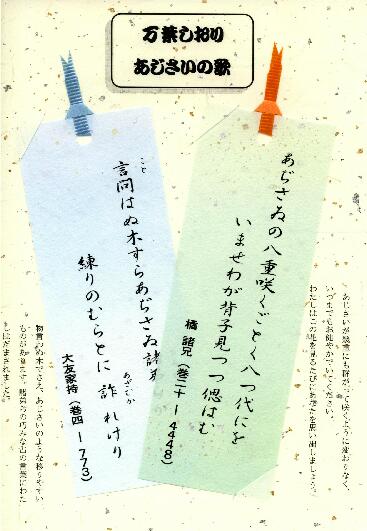

日本におけるアジサイの歴史は古く、奈良時代にまで遡ります。日本最古の歌集である『万葉集』には、「味狭藍」や「安治佐為」としてアジサイを詠んだ和歌が2首残されています。

しかし、現在一般的に「紫陽花」と書かれるようになったのは、平安時代に入ってからです。平安時代中期の歌人・学者である源順(みなもとの したごう)が、中国の詩人・白居易(はくきょい)の詩に登場する「紫陽花」を、日本のアジサイと同じ花だと誤解して漢字を当てはめたのが始まりとされています。実際には、白居易が詠んだ「紫陽花」はアジサイとは異なる植物(ライラックであるという説が有力)だったと考えられています。

江戸時代には園芸品種として栽培されるようになりましたが、当時は繁殖が容易であったため、植木屋からはあまり好まれていなかったようです。

アジサイが海外に渡り、再び日本に戻ってくる経緯も興味深いものです。

- 18世紀後半(1789年)に、日本のガクアジサイが中国経由でヨーロッパ(イギリス)に伝えられました。

- その後、ドイツ人医師シーボルトが日本滞在中にアジサイを欧州に持ち帰り、欧州で品種改良が盛んに行われ、「セイヨウアジサイ(ハイドランジア)」と呼ばれる多くの園芸品種が誕生しました。

- そして、大正時代になって、このヨーロッパで改良されたセイヨウアジサイが日本に「逆輸入」される形で入ってきました。

ただし、日本でアジサイが今日のような人気を博し、広く普及するようになったのは、実は第二次世界大戦後のことだと言われています。戦後の観光資源として、特に鎌倉の明月院などでアジサイが大規模に植えられたことが、その人気に火をつけるきっかけになったとされています。

降り頻る雨に、濡れた紫陽花の花びらが、自然が織りなす神秘の一端を垣間見せるかのように、滴る雨粒をその身に宿し、花びら一枚一枚が透明な光を宿します。

精緻なガラス細工を見ているようで、命あるものの柔らかな曲線美を湛えています。

光を透過させる薄い花弁は、雨滴を纏うことで一層その透明度を増し、見る者の心に清澄な感動を呼び起こします。儚さと生命の輝きが同居する、この上なく高雅な情景のようです。