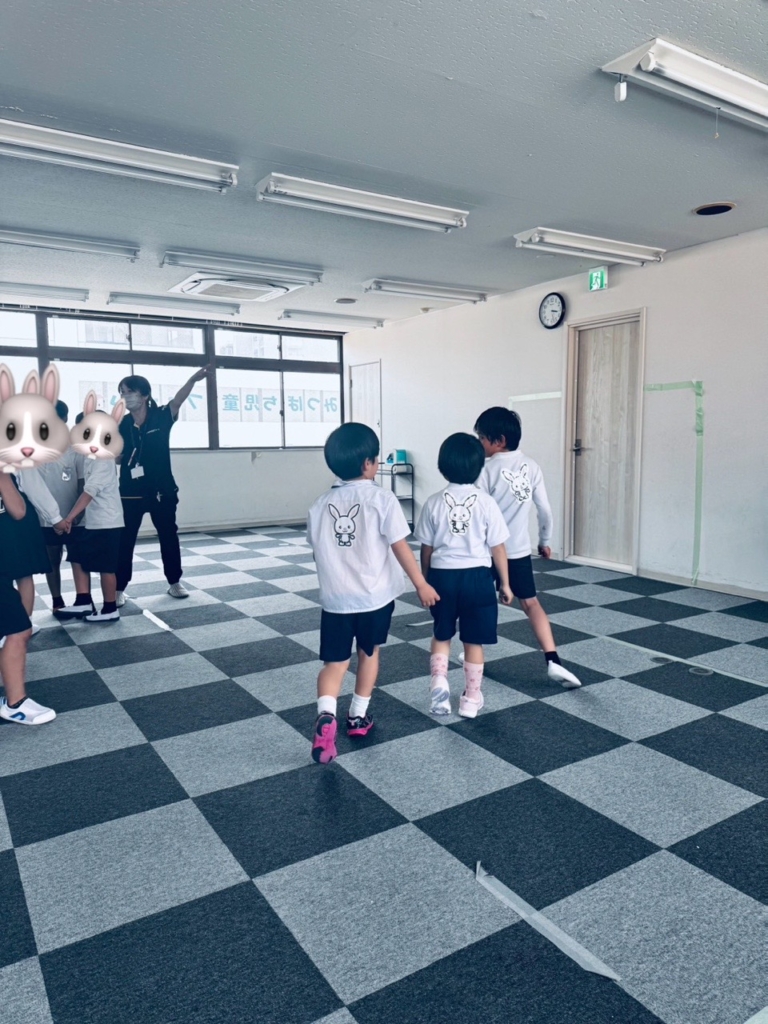

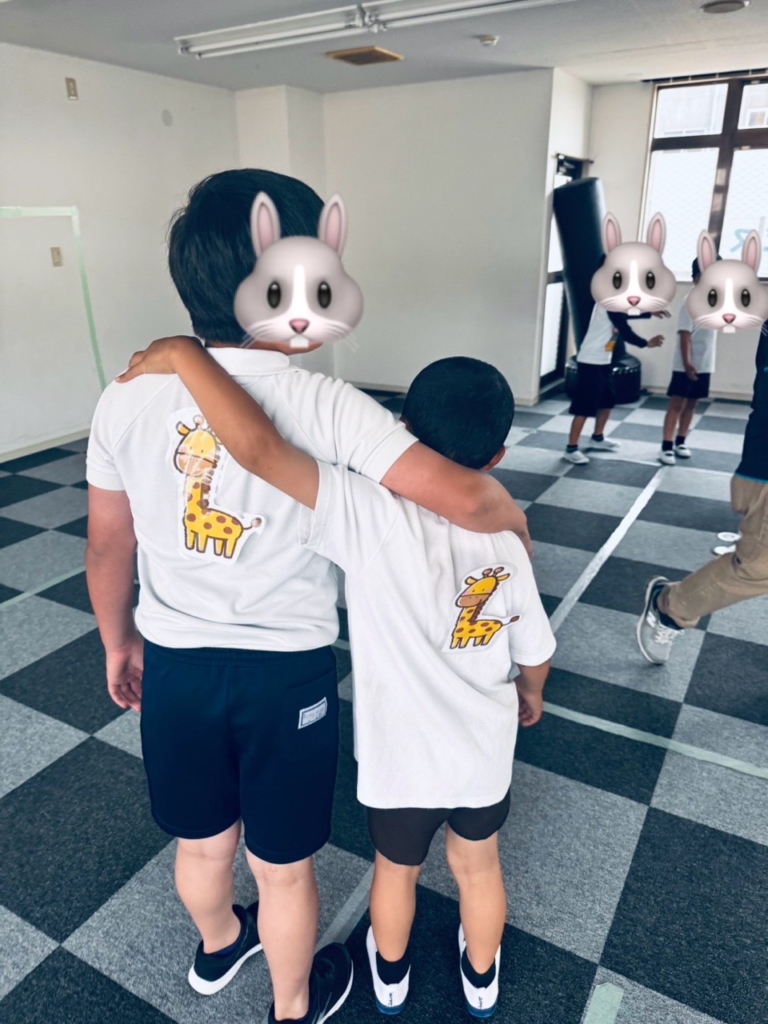

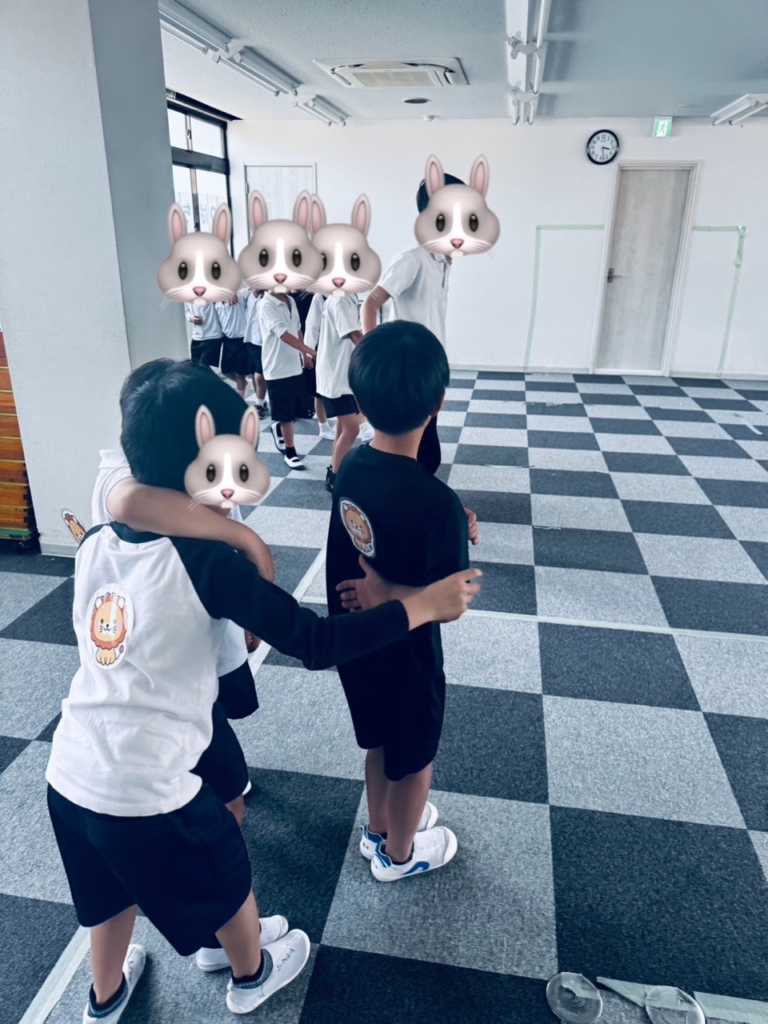

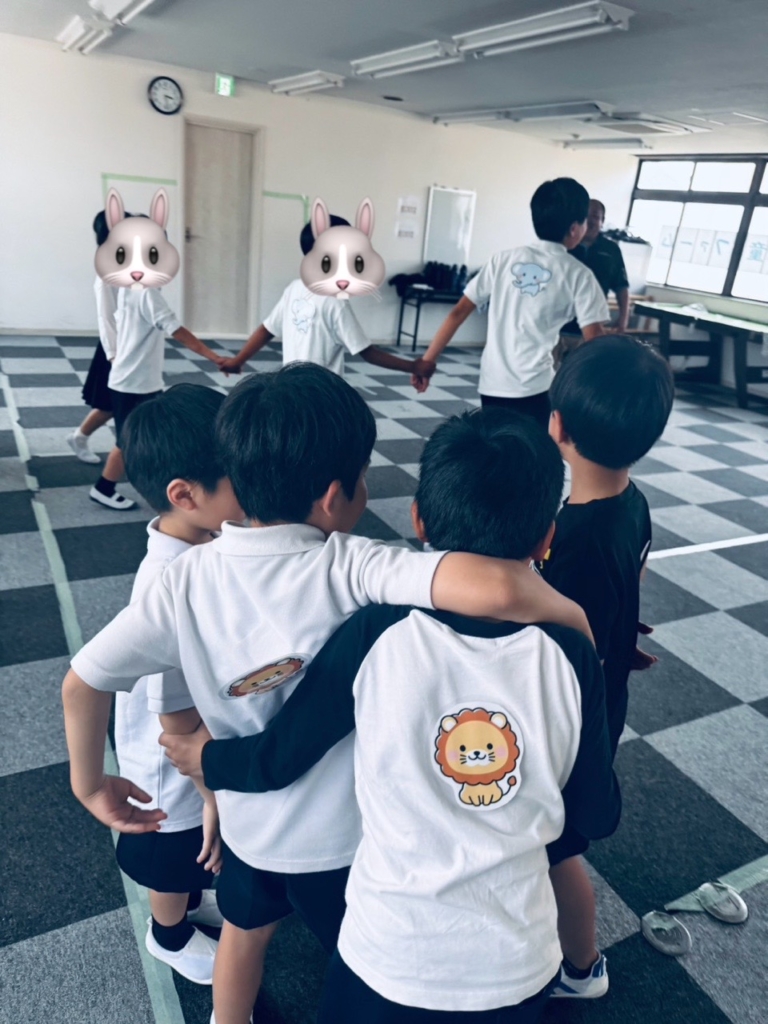

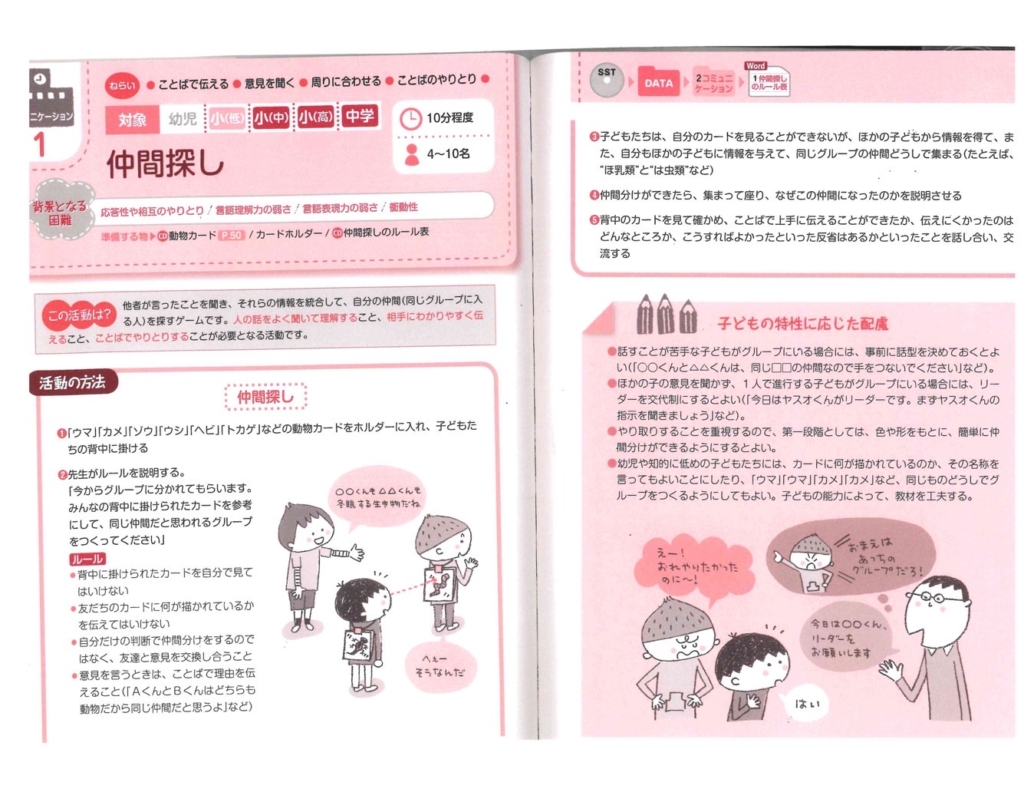

今日は、SSTの活動で「仲間探しゲーム」を行いました。ライオン、キリン、ウサギ、ゾウの4種類の動物を使って、16名の参加者が4人ずつのグループに分かれることを目指しました。お子さん達は、自分の背中に貼られた動物を知ることができず、周囲の人からヒントをもらいながら、自分の動物を推測し、同じ動物の仲間を探します。

見事4人の仲間がそろったグループが勝ちとなるゲームです。

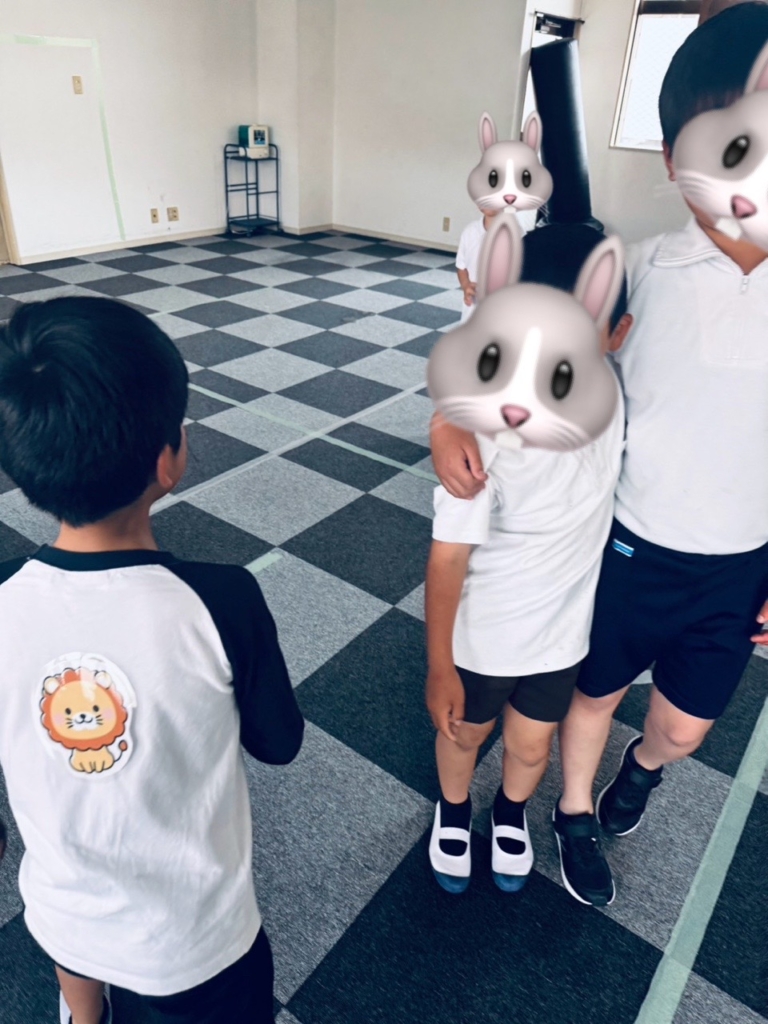

今回は、普段あまり参加されないお友達や、新しく加わった1年生の参加もあり、上級生の優しいサポートやスタッフの声かけもあって、少し不安を感じながらも安心して取り組むことができました。

以前にこのゲームを経験していた子どもたちは、ルールをしっかりと理解し、これまでとは違った視点で楽しむ様子も見られました。

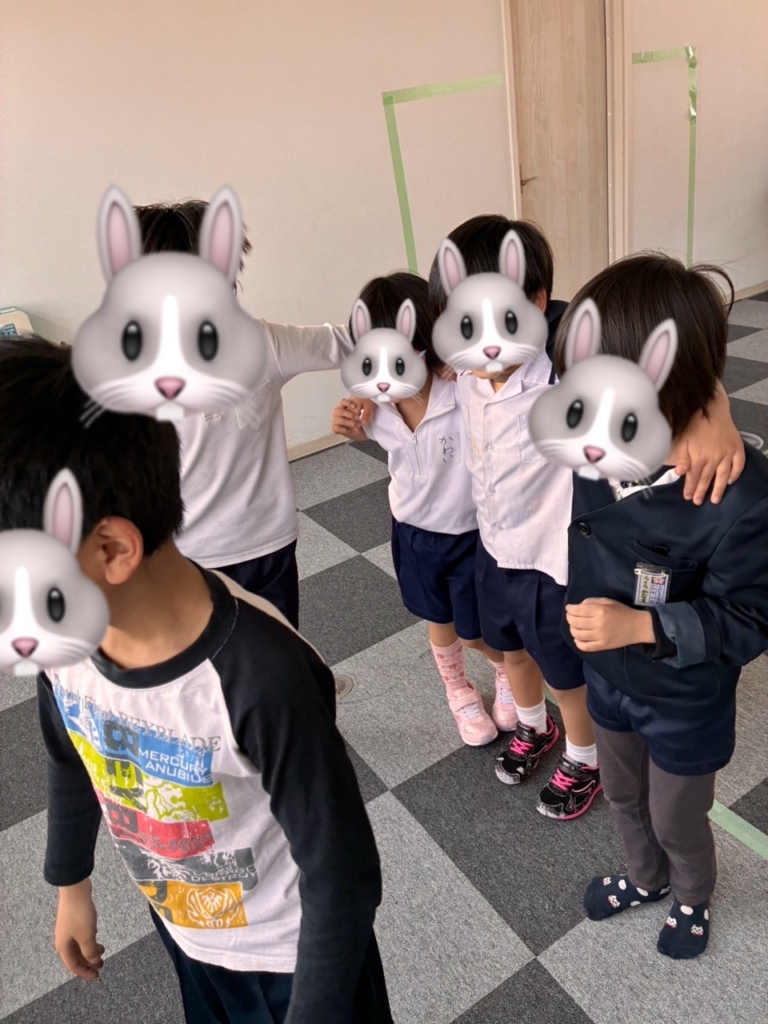

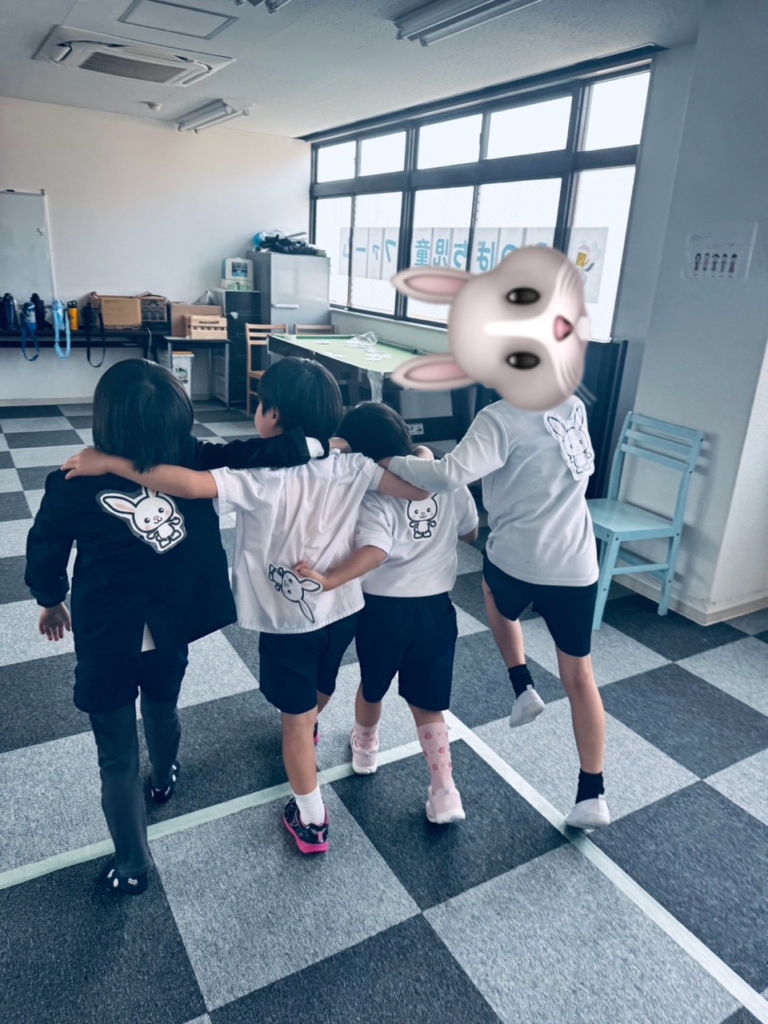

みんなで協力し合い、元気いっぱいにはつらつと活動に取り組む姿がとても印象的で、それぞれが工夫しながらヒントを出し合い、仲間を見つけたときのうれしそうな笑顔がたくさん見られ、充実した時間となりました。

✳️この療育の狙いと意義

🌠他者理解と共感性の育成

ライオン、ウサギ、ゾウ、キリンといった異なる動物の特徴を手がかりに仲間を探す過程で、子どもたちはそれぞれの動物が持つイメージや特性について考えます。

「力強い」「跳躍力がある」「鼻が長い」「首が長い」といった特徴を共有する仲間を見つけることは、他者の持つ特性や共通点に気づく第一歩となります。

仲間を見つけた時の喜びを共有したり、見つからない友達を励ましたりする経験を通して、共感性や協調性が育まれます。

🌠コミュニケーション能力の向上

仲間を見つけるためには、「○○さんの仲間は?」「○○を持っている人はいますか?」など、積極的に他の子どもたちに声をかける必要があります。

自分の持っている情報や手がかりを言葉で伝えたり、相手の言葉に耳を傾けたりする中で、効果的なコミュニケーションスキルが自然と身につきます。

最初は恥ずかしがって声かけができなかった子どもも、ゲームの楽しさや達成感を通して、徐々にコミュニケーションへの意欲を高めることが期待できます。

🌠ルール理解と社会性の基礎

ゲームを円滑に進めるためには、提示されたルールを理解し、それを守ることが不可欠です。

順番を守る、他の人の邪魔をしない、見つけた仲間を大切にするなど、集団生活を送る上で重要な社会性の基礎を遊びを通して学ぶことができます。

ルールが理解できない子どもには、スタッフの先生が丁寧に説明することで、ルールの意味や必要性を理解する助けとなります。

🌠自己肯定感と達成感の醸成

自分の力で仲間を見つけられた時の達成感は、子どもたちの自己肯定感を高めます。「できた!」という成功体験は、次の活動への意欲にも繋がります。

なかなか仲間が見つからない子どもも、周りの励ましやヒントを得て見つけられた場合、諦めずに頑張ることの大切さを学び、達成感を味わうことができます。

🌠運動施設と療育施設の合同活動による相乗効果

普段関わりの少ない異なる環境の子どもたちが一緒に活動することで、新たな刺激や発見が生まれます。

運動が得意な子が積極的に動いて仲間を探す様子や、療育を受けている子がじっくり考えて手がかりを見つける様子など、それぞれの得意なことや個性を発揮する機会となります。

お互いを認め合い、協力し合う経験は、より豊かな人間関係を築く上で貴重な学びとなります。

✳️この活動から得られるメリット

🌠楽しみながら社会性を学べる

ゲームという形態をとることで、子どもたちは遊び感覚で社会的なスキルを身につけることができます。

🌠個別ニーズへの配慮

ルール説明を丁寧に行うことで、理解に困難さのある子どもも安心して参加できます。また、活動の様子を観察することで、個々の子どもの課題や得意なことの把握に繋がります。

🌠参加意欲の向上

普段集団活動に参加しない子どもが楽しめたという事実は、この活動の魅力と、子どもたちの参加意欲を引き出す可能性を示唆しています。

🌠多感覚的な学び

動物の絵やカードなど、視覚的な情報も活用することで、様々な学習スタイルを持つ子どもに対応できます。

🌠成功体験による自信

仲間を見つけるという明確な目標があるため、達成感を得やすく、それが自信に繋がります。

今回の仲間探しゲームは、子どもたちにとって、楽しみながら大切な社会性を学び、他者との繋がりを深める貴重な機会なればと考えています。

特に、普段集団活動に参加しないお友達が楽しめたという点は、この活動の持つ包容力と、子どもたちの成長を促す大きな可能性を感じます。

これからも、子どもたちの発達段階や特性に合わせた、工夫を凝らしたSST活動を推進したいです。