あべのタスカル(大阪市立阿倍野防災センター)に見学に行きました。

体験型防災学習施設で、地震や火災などの災害時に必要な知識や技術を実際に体験して学ぶことができ、とても有意義な学習になりました。

初めに防火・防災クイズにチャレンジしました。

津波が来たときにどのような場所に避難するか?

避難する場合どのような服装が適しているか?

クイズ形式で正しい答えを3つ選び、正解するまで挑戦し続ける子もいました。

☆主な体験プログラム

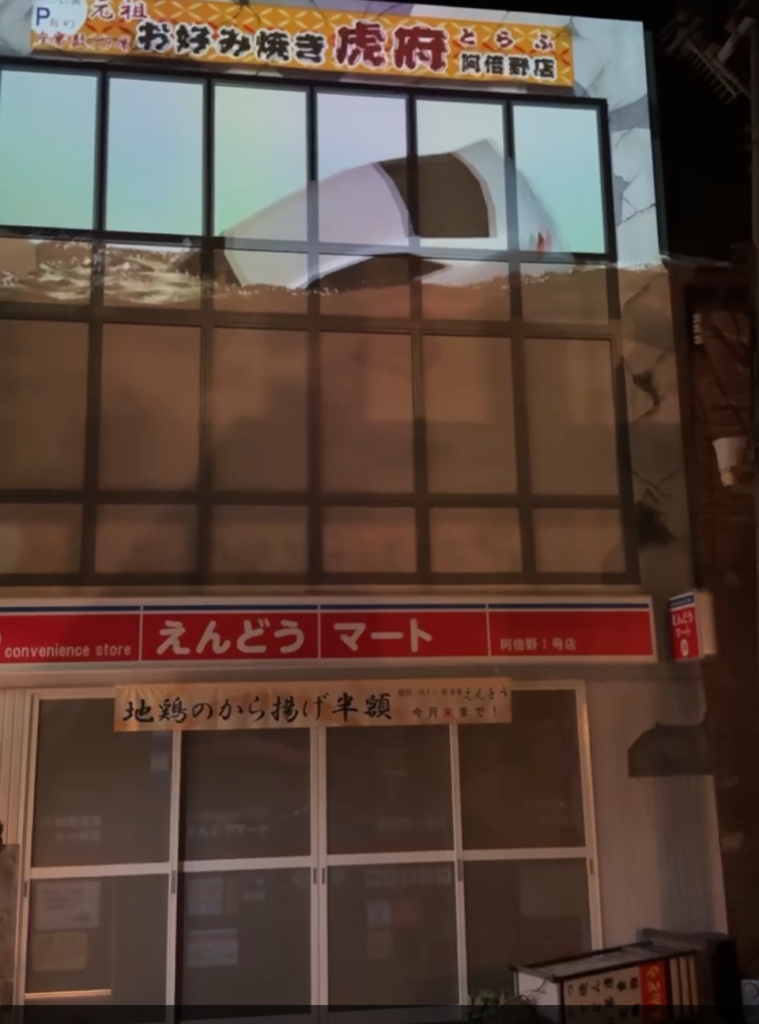

①タスカルシアターで高さ6mの巨大スクリーンで災害の恐ろしさをリアルに体感しました。

大阪で大地震が起きたときに実際に想定される状況をショートドラマで観ました。「大阪に津波など来ないだろう」「車で逃げても大丈夫だろう」と余裕な様子でしたが、津波に飲み込まれる直前で時が止まり、「この子だけでも助けたかったな」と抱きしめたあと、時間が進み、津波に飲み込まれるシーンはとても衝撃的でした。それに揺れに連動して座席が揺れるのもとても怖かったです。

津波で車が流れているシーンです。

②減災を学ぶ

地震が起きて避難するまでにやるべきことを学びました。

地震の影響で漏電やガス漏れによる「通電火災」が発生してしまうこと知り、地震が収まってから、火の元になるストーブのスイッチやガスの元栓を閉める、電気ブレーカーを落とすことで、火事を未然に防ぐことができることを学びました。

実際に阪神・淡路大震災の被害の6割が通電火災だったそうです。

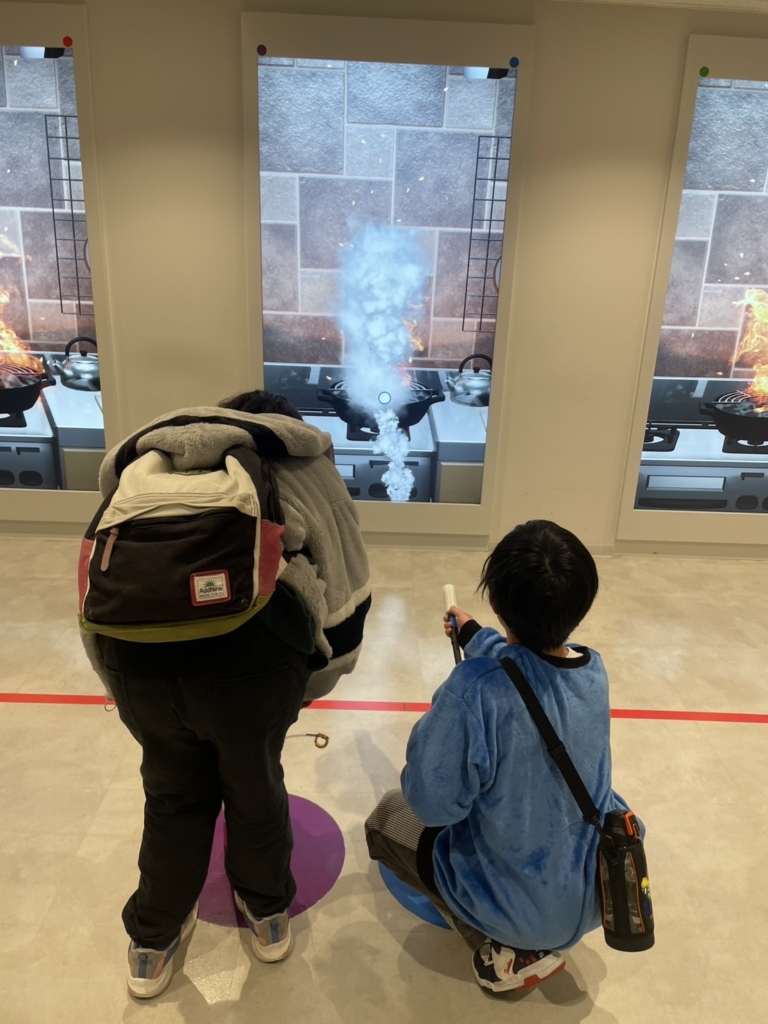

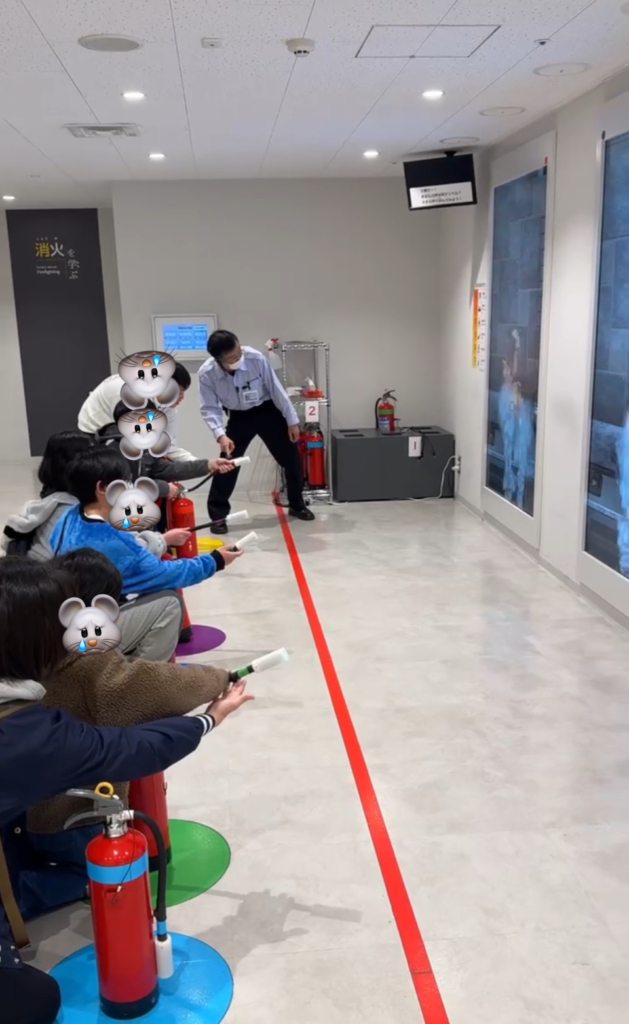

③消火を学ぶ

消化器を使った初期消火を学びました。モニター画面の火が付いた油に向けて消化器で火を消します。

無事に消火成功した子もできなかった子も良い経験ができたと思います。

④煙を学ぶ

煙が広がる部屋の外側からどのように煙が広がっていくのかを見ました。

火災の死亡原因のほどんどが煙による一酸化炭素中毒だそうです。

煙の中に入って避難訓練をしました。

みんな腰を低くして、口を手でおさえてゆっくり避難口まで進むことができました。

⑤ 津波避難を学ぶ・がれきの街(余震体験)

地震後のがれきの街で、建物は崩壊寸前、看板やエアコンの室外機など今にも落ちてきそうでした。

階段を上り、プロジェクトマッピングで5mの津波の到達の様子を見ました。津波が来たら、3階以上の建物に逃げることを学びました。

⑥震度7体験地震の怖さを学ぶ

阪神淡路大震災の直下型地震と、南海トラフ地震の海溝型地震の2つを体験しました。どちらの揺れも激しく恐ろしいものでした。子どもたちも「怖かったぁ」と言ってました。

⑦備えを学ぶ

災害発生時の対応策や日頃からの備え、防災バックのチェック、長期保存ができる食料と水(1人1日3L)最低でも3日分は必要だそうです。

1度に揃えるのは大変ですから、普段から買い置きしてみると良いですね。

体験コースは1時間ほどで終了しました。

実際の災害を類似体験できるため、普段意識していない防災の大切さに気づかされ、防災意識が高まりました。そして自分や家族の命の大切さを改めて感じることができました。