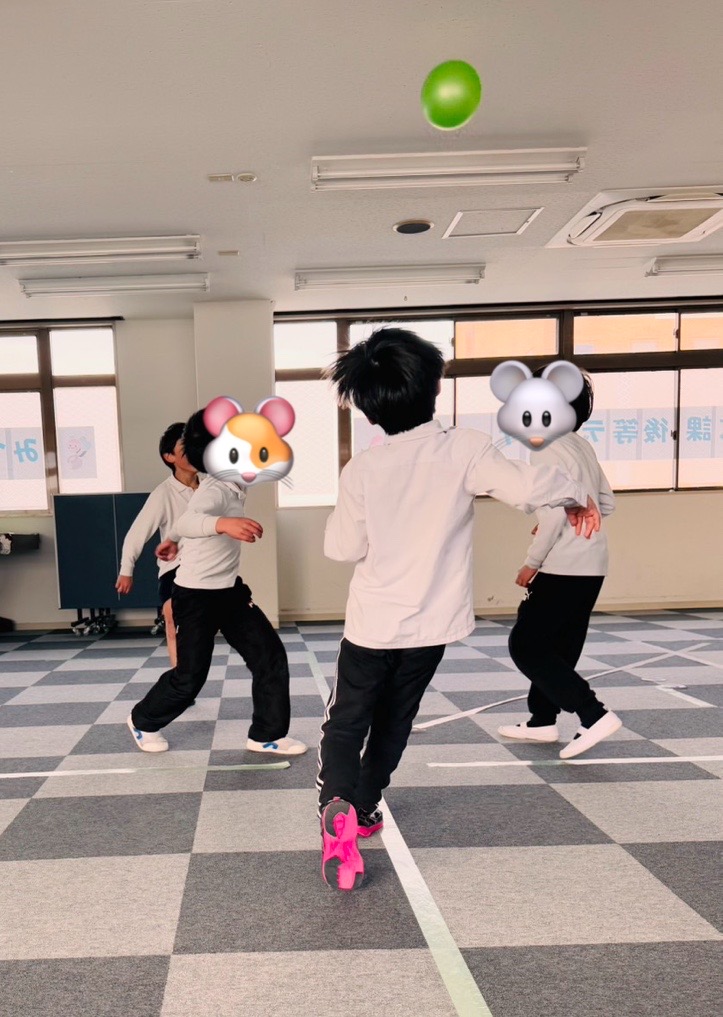

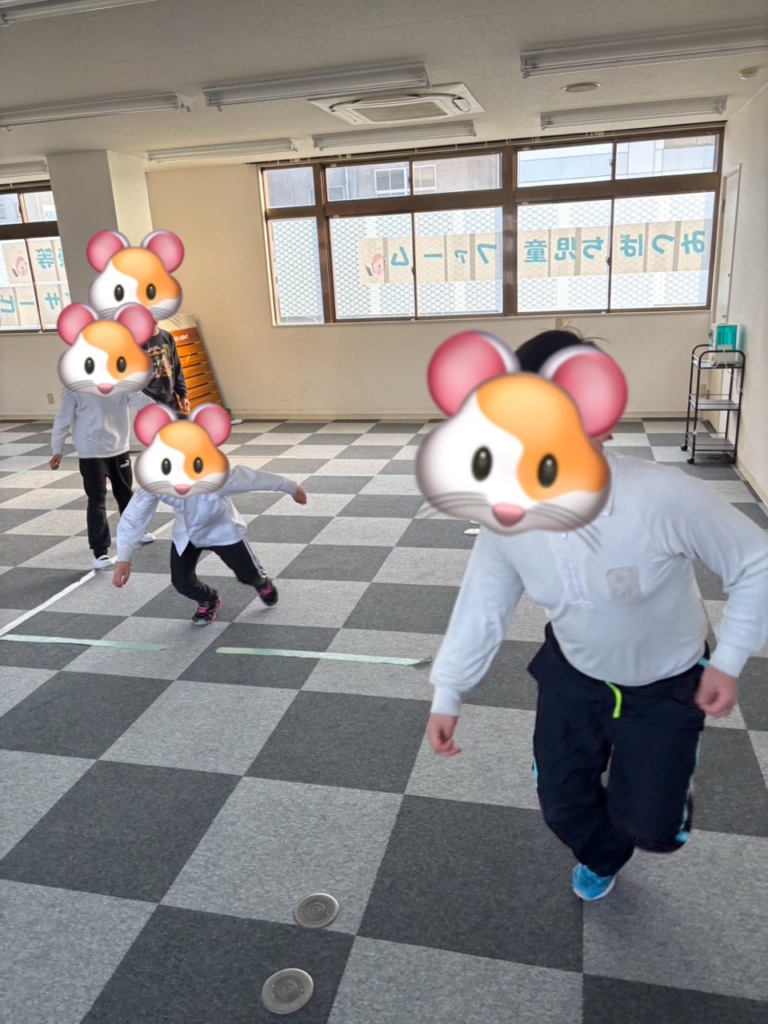

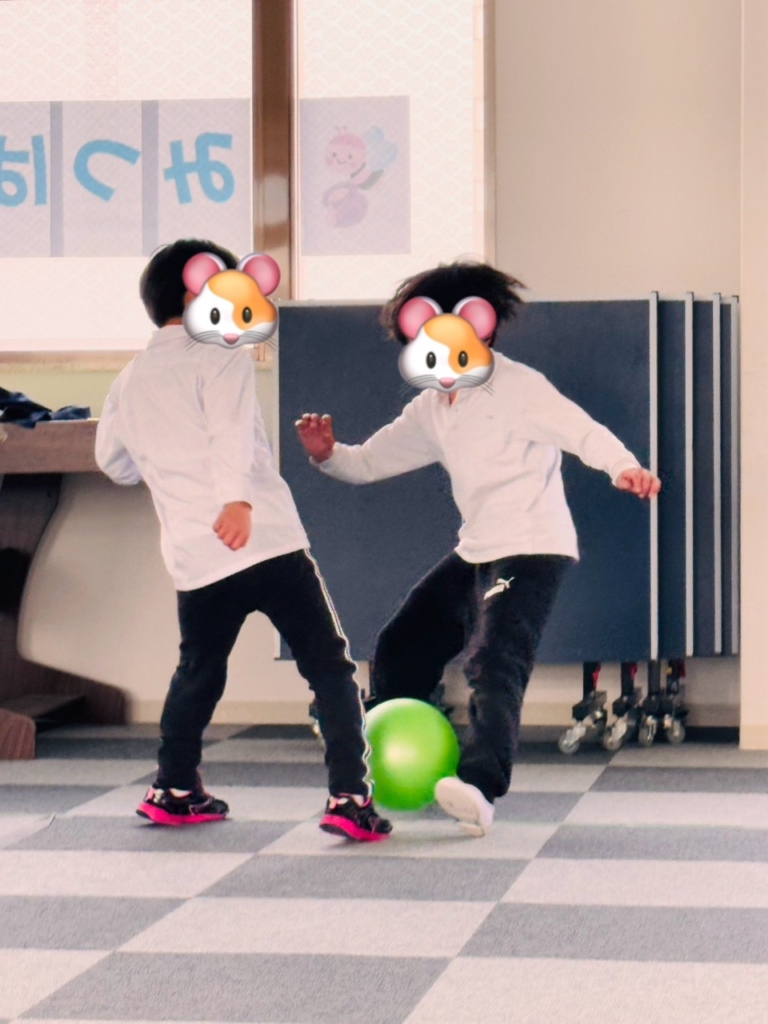

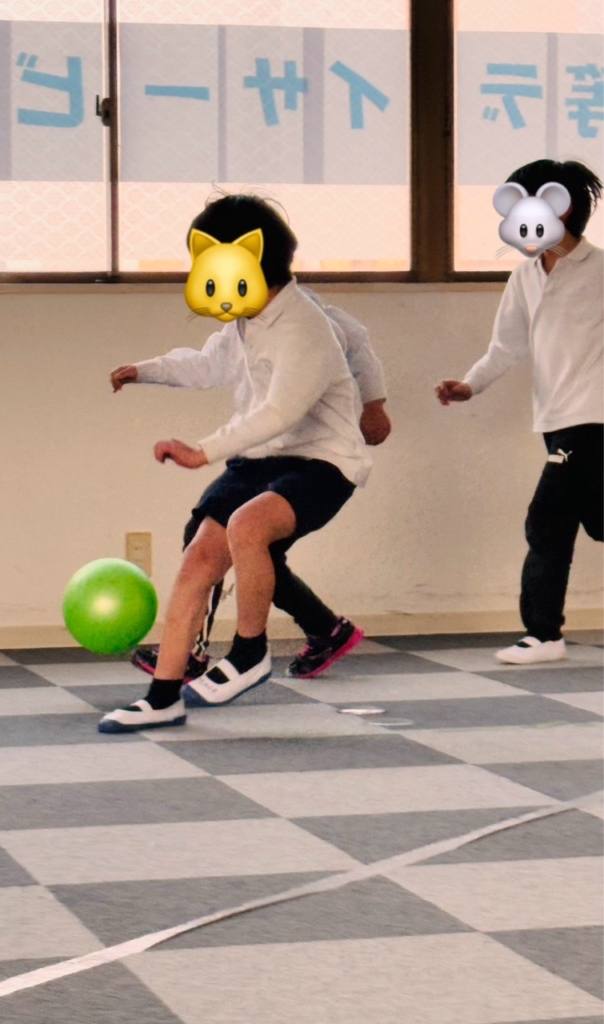

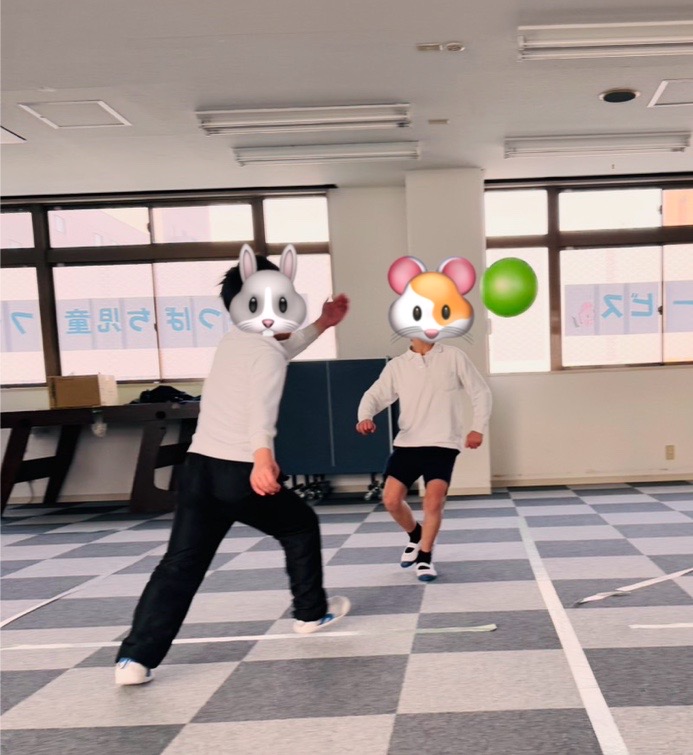

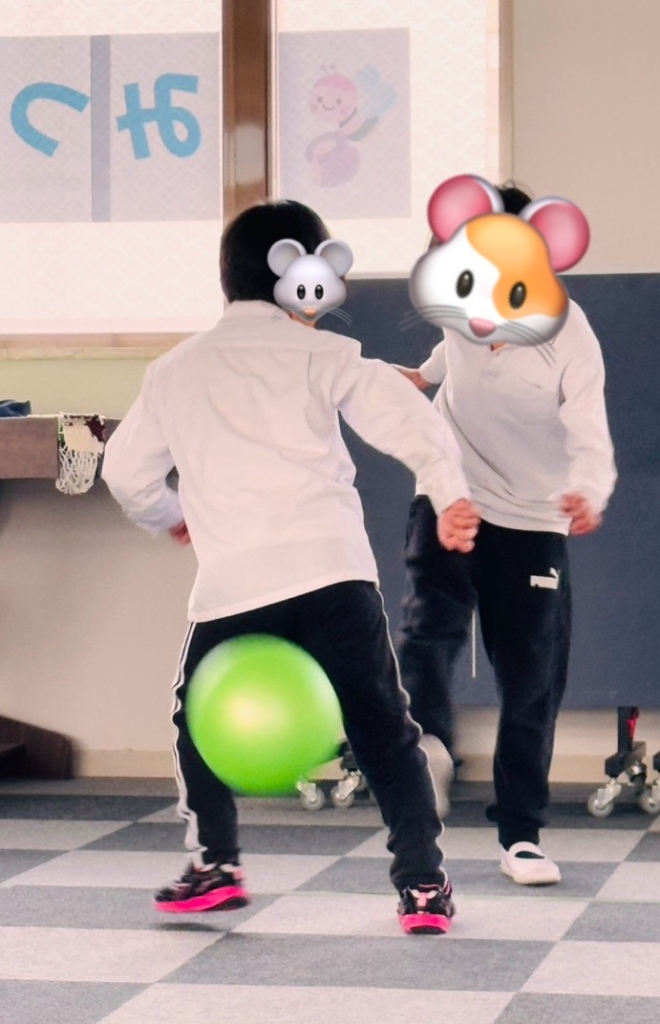

今日はサッカー⚽️のドリブルの練習をしました。日頃、沢山の運動メニューを熟せるようになってから、身体の強化や体幹の維持が少しながらも可能になり、経験した運動には即座に対応できるような瞬発力、持久力、集中力、先行きを見通した戦略的な判断力が身について来ていると感じています。

ご利用当初は、体力がなく、息切れして軽く2〜3分程度走り続ける事も難しく、休憩をしなが競技を続けていましたが、2年目から3年目になり、成果が徐々に、目に見えるようになっています。

最近、保護者様から、学校で、体力がついてきたとか、身体の使い方や動きがスムーズになっていると言われている等、取り組みの成果が、少しながらも、発揮出来ている事に、成長と誇りを感じます。

みつばちとしても、楽しんでやれている事が1番で、たのしさの中で強化し、無理なく身につけていく事こそ、療育だと考え、スタッフ一同、気持ちを一つにして確かな支援に繋げて行きたいと考えています。

✳️ここでサッカーのドリブルの練習をするメリットをご紹介します。

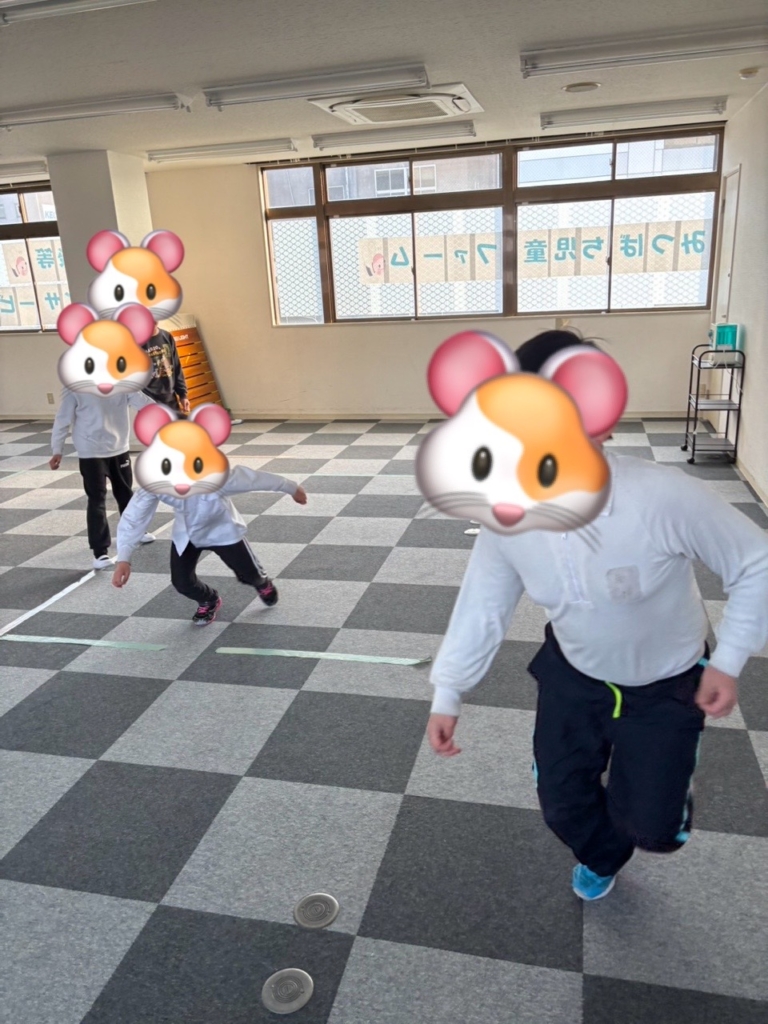

✳️運動能力の発達

- 体幹・バランス感覚の向上: ドリブル中は常に体の軸を意識し、バランスを取りながらボールをコントロールする必要があります。このため、体幹やバランス感覚が自然と鍛えられます。

- 手足の協調性: ボールを足で扱いながら、体の動きを調整する能力が向上します。

- 敏捷性・反射神経: ドリブル中に相手の動きを見て、素早く反応する力が養われます。

✳️心身の発達 - 集中力・注意力: ボールコントロールに集中することで、注意持続時間が長くなることが期待できます。

- 自己肯定感: 目標を達成したり、上達を実感することで、自信や意欲につながります。

- 協調性・社会性: チームで練習することで、仲間とのコミュニケーション能力や協調性を身につけることができます。

- ストレス解消: 身体を動かすことで、気分転換になり、ストレスを解消することができます。

✳️その他 - 脳の発達: 運動は脳の活性化を促し、認知機能の発達を助けます。

- 睡眠の質の向上: 適度な運動は、より良い睡眠をもたらします。

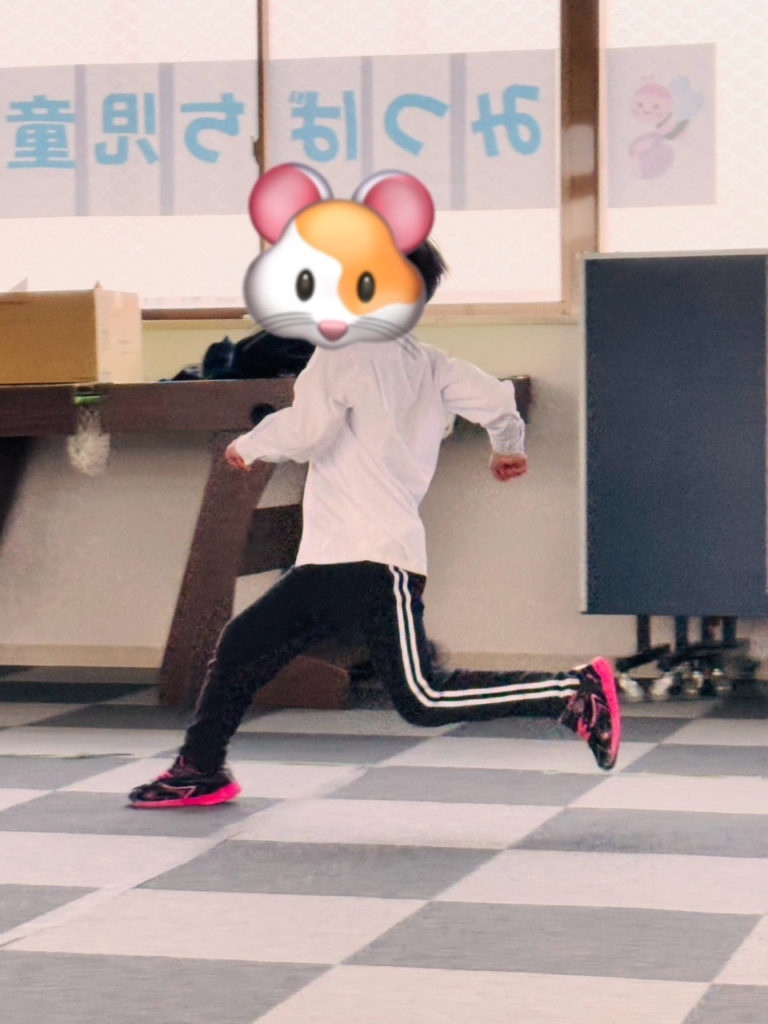

- スモールステップ: 最初は簡単なドリブルから始め、徐々に難易度を上げていきます。

- 褒める: できたことを具体的に褒め、自信をつけさせることが大切です。

- 楽しむ: 遊びの要素を取り入れ、楽しく練習できる工夫をしましょう。

- 個性に合わせた指導: 発達障害の種類や特性に合わせた指導方法を選ぶことが重要です。

✳️注意点 - 怪我防止: 事前に準備運動をしっかり行い、怪我に注意します。

- 無理のない範囲で: 体力に合わせて、無理のない範囲で練習していく。