今年は、2月2日が節分の日です。

季節を分けるという意味で、二十四節気の立春の前日を指し、新年の始まりとされています。

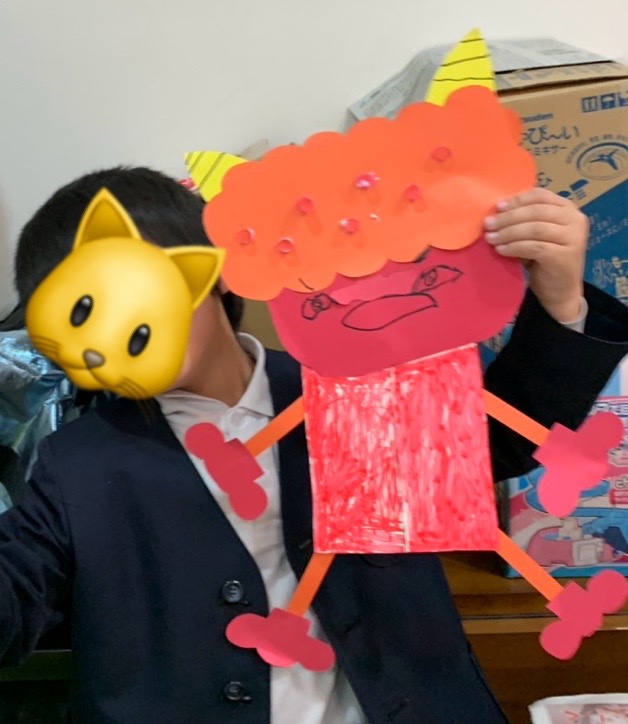

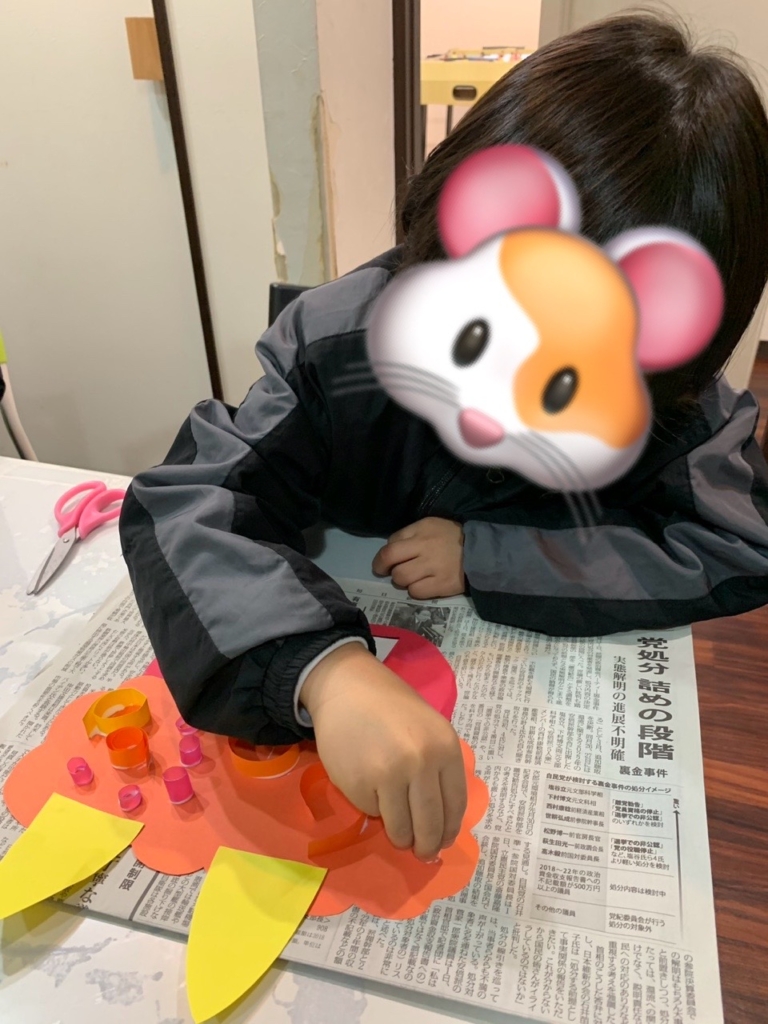

「鬼は外」とはいえないぐらい、赤鬼さんと青鬼さん!が、とっても可愛い🩷

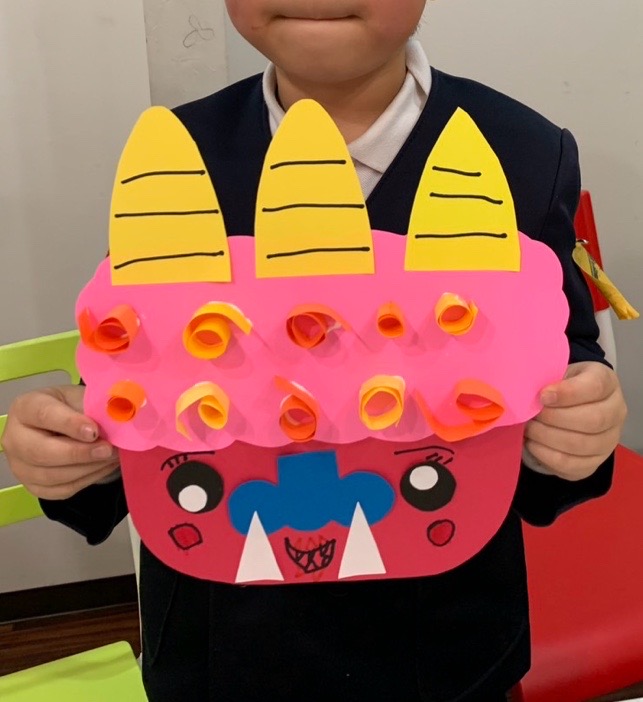

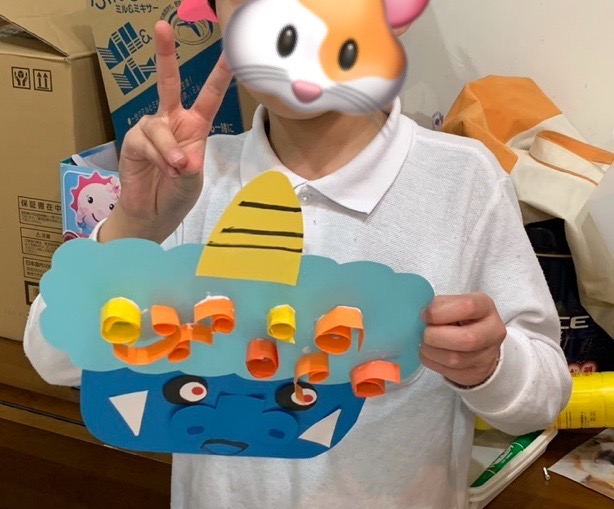

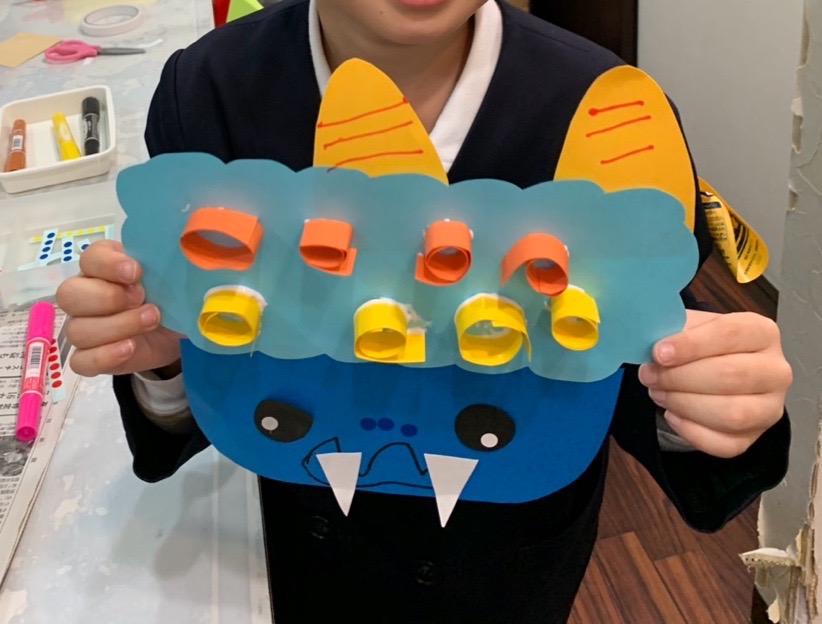

節分に向けて、赤鬼と青鬼を色画用紙で手作りしました。

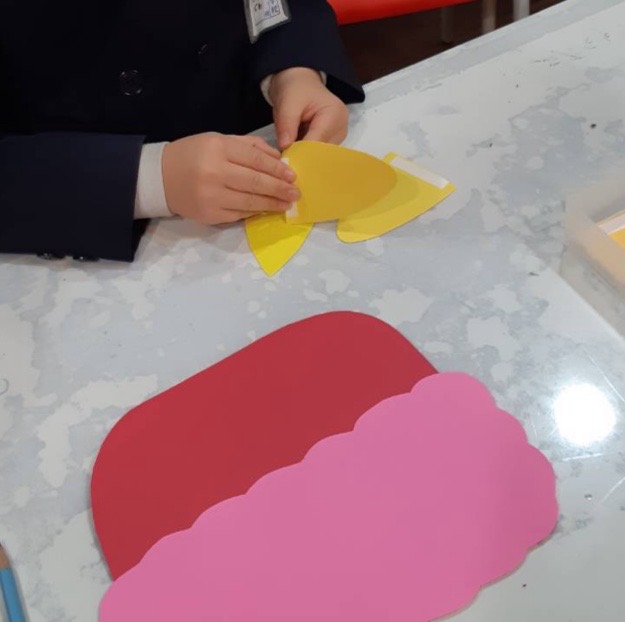

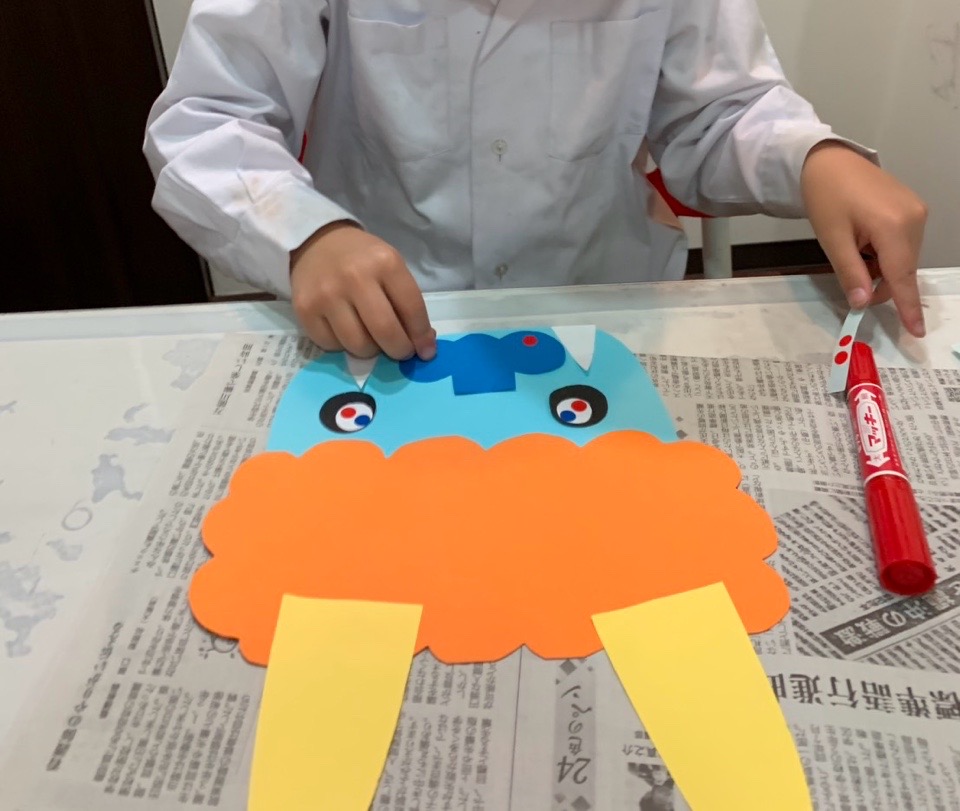

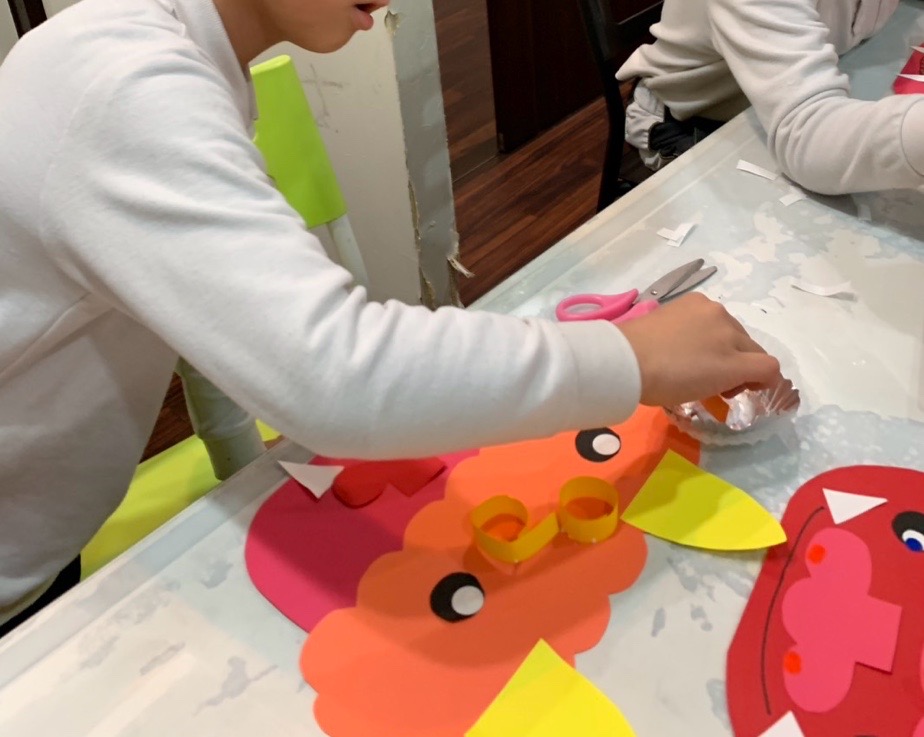

まず、赤と青の画用紙を基調に、それぞれの鬼の顔を作りました。ハサミを使って画用紙を切り取り、次に鬼の顔のパーツを準備します。目や鼻、口は別の色画用紙で切り取り、個性豊かな表情を工夫しました。

ツノは黄色い画用紙を使い、1本、2本、3本と鬼さんのツノの数も様々。

髪の毛も細長く切った画用紙をくるくる丸めて接着し、躍動感を加えました。

全てのパーツを丁寧に貼り合わせ、可愛らしい鬼たちが完成。作る過程では色の組み合わせを考えるのが楽しく、お友達で一緒に楽しめる手作りの節分飾りになりました。

節分(せつぶん)は、古代から日本に伝わる季節の節目を祝う行事で、「鬼は外、福は内」と言いながら豆をまくのは、この行事の最も象徴的な習慣です。

節分の意味

節分とは、もともと「季節を分ける」という意味があり、立春、立夏、立秋、立冬の前日を指していました。しかし、特に立春の前日が新しい一年の始まりと考えられたため、節分といえば立春の前日を意味するようになりました。

節分は、厳しい冬が終わり、新しい春を迎えるタイミングで、邪気を払って幸運を招く行事として位置づけられています。

「鬼は外、福は内」の意味

「鬼は外、福は内」という掛け声は、悪いもの(災厄や邪気)を追い払い、幸運を家の中に呼び込むという願いが込められています。

- 鬼: 鬼は、古くから災害や疫病、不幸など目に見えない「悪いもの」を象徴する存在とされてきました。

- 福: 福は、その反対に幸福や豊かさ、健康などの象徴です。

豆をまいて「鬼は外」と追い払うことで災厄を取り除き、「福は内」と唱えることで幸福を家の中に迎え入れるのです。

歴史的な成り立ち

節分の起源は、中国の風習や思想に由来するとされています。古代中国には、年末に悪霊を追い払うために豆を使う「追儺(ついな)」という儀式があり、この風習が奈良時代から平安時代にかけて日本に伝わりました。

日本では宮中行事として定着し、平安時代以降、「豆をまく」風習が一般家庭にも広がりました。豆は「魔を滅する」という意味の語呂合わせから縁起物とされ、災厄を払う象徴として使われるようになりました。

地域ごとのバリエーション

節分には地域ごとに独特の習慣もあります。

- 炒り豆: 使用するのは「炒った豆」で、これは生の豆を使うと芽が出て縁起が悪いとされるためです。

- 年の数だけ豆を食べる: 豆を食べることで健康を祈る風習があります。

- 恵方巻き: 関西地方から広まった風習で、恵方(その年の吉方位)を向いて無言で巻き寿司を食べることで幸運を呼び込むとされています。

節分は、現代でも家庭や学校、神社などで行われ、多くの人々にとって重要な伝統行事となっています。この風習を通じて、邪気を払い、新しい年の健康と幸福を願う精神が受け継がれています。