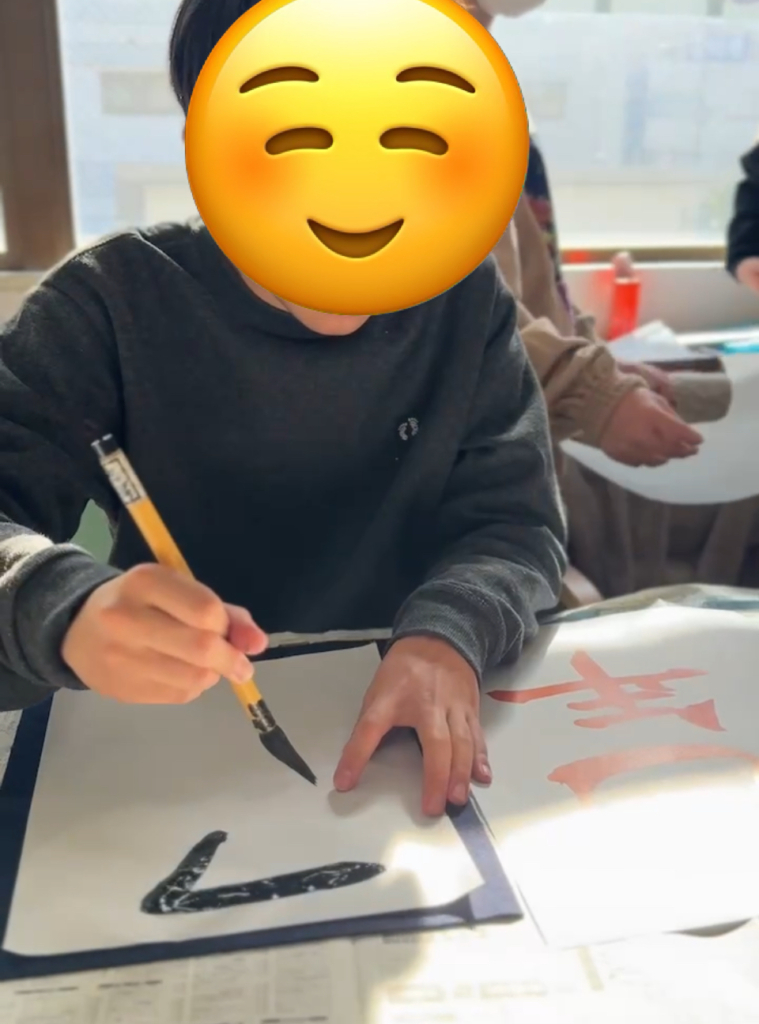

今日は書初めとパフェづくりでした。

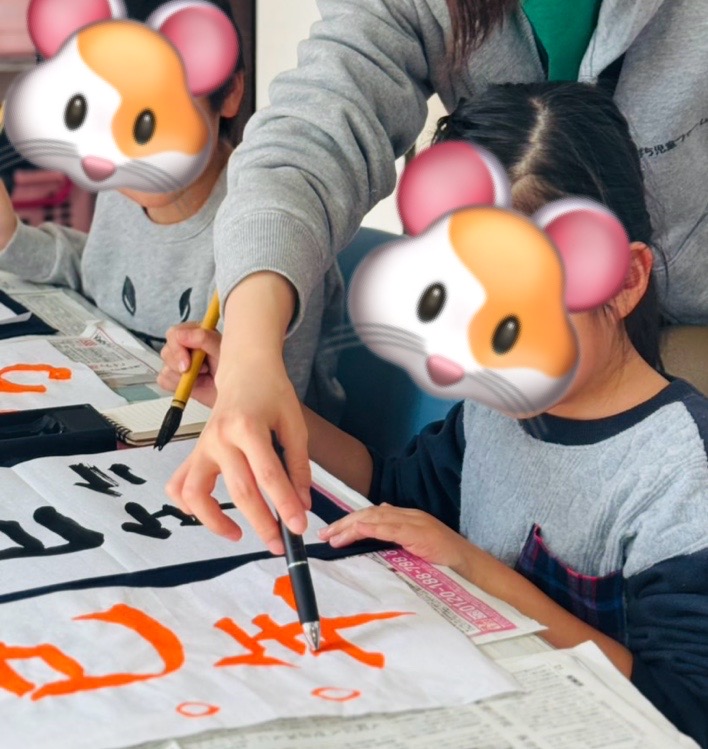

スタッフの先生が、一月に相応しい文字をお手本にして書いてくれました。そのお手本の中から、お子さん達には、好きな文字を選んで書いてもらいました。

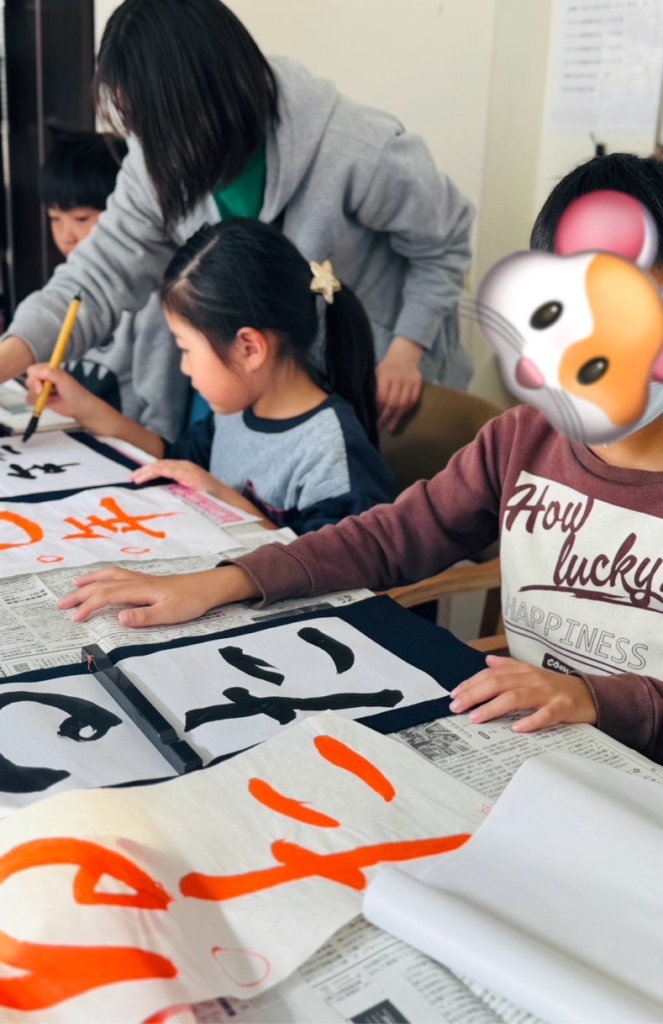

中には、独自の発想で楽しんで書いておられた、お子さんもいらっしゃいました。

書道をする際には、楽しく効果的な取り組みが必要になり、みつばちとしてもお子さんの気持ちに寄り添いながら、無理なく進めています。

- 個別のペースで進める:集中時間に個人差があるため、無理のないペースで進めます。できるだけ姿勢よくして書くと良いとおもいます。

- 視覚的なガイドを提供:お手本やガイドラインを視覚的にわかりやすく提示すると、取り組みやすくなります。又、道具に拘る必要は有りませんが、半紙にも色々あり、表面がザラザラした滲みが出る手漉きものや、ツルツルした機械すきなどもあります。又、筆にも書く文字により、使い分けをしたりします。

- ポジティブなフィードバック:成果を積極的に認めることで、楽しさや、やる気が増しますね。

- みつばちっ子は一生懸命です。前向きに取り組める事が一番です。

ここで書道をするメリットについてお知らせします。

1. 集中力の向上

- 習字は筆運びや墨の量に気を配る必要があり、注意力を鍛えるのに適しています。これにより、他の活動においても集中力を発揮しやすくなる可能性があります。

2. 感覚統合の支援

- 筆の触感や墨の香りなど、五感を刺激する要素が豊富です。感覚過敏や鈍感の子どもにとって、心地よい感覚を発見するきっかけになります。

3. 手先の器用さを鍛える

- 筆を正確に動かすことで、細かい運動スキル(微細運動)が鍛えられます。これにより、日常生活での手先の動作が向上することがあります。

4. 自己表現の機会

- 書道は文字を通じた自己表現の一つであり、個性や創造力を発揮する場となります。特に感情を言葉で表現するのが苦手な子どもにとって、書道は内面を形にする手段になり得ます。

5. リラックス効果

- 墨を使う落ち着いた雰囲気や、一定のリズムで筆を動かす動作が、リラクゼーション効果を生むことがあります。不安感や多動性が軽減する事にも繋がります。

6. 達成感を得られる

- 習字では完成した作品が目に見える形で残ります。そのため、成功体験を積み重ねやすく、自己肯定感を育むことができます。

7. ルールや順序の理解

- 書道には正しい筆順や文字のバランスなどの規則があります。これらを学ぶ過程で、物事の手順やルールを理解しやすくなる可能性があります。

8. 感情のコントロール

- 筆の動きには一定のリズムや力加減が必要であり、これを習得することで感情の起伏を穏やかに保つスキルが身につけていきます。

これらのメリットを活かしながら書道を行うことで、お子さんの成長をサポートしたいと思います。

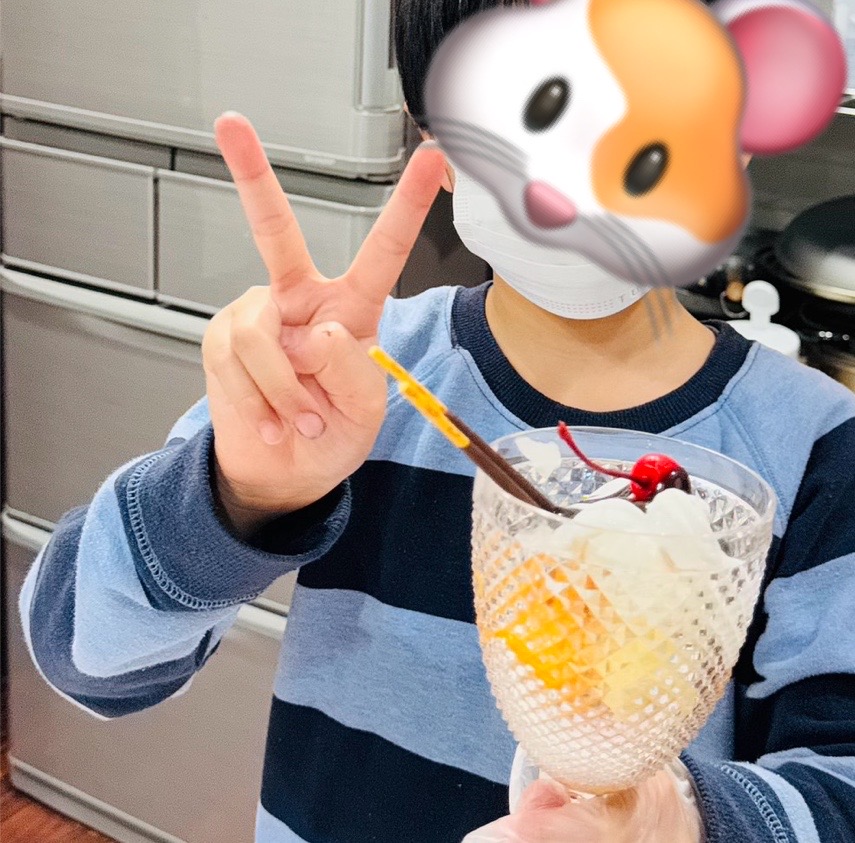

🍧みんなが大好きなパフェづくり

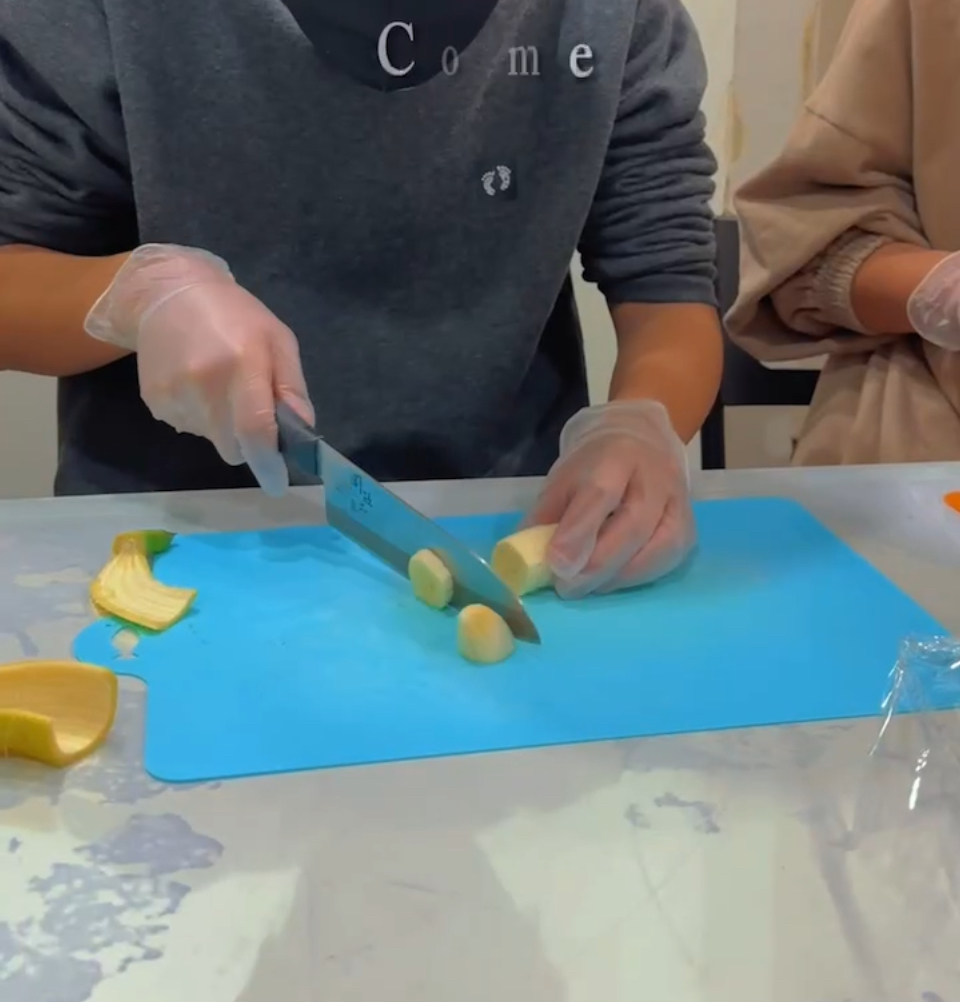

まず最初に、バナナの皮を向いてから斜めに飾りぎりして頂きました。

トッピングの材料は、

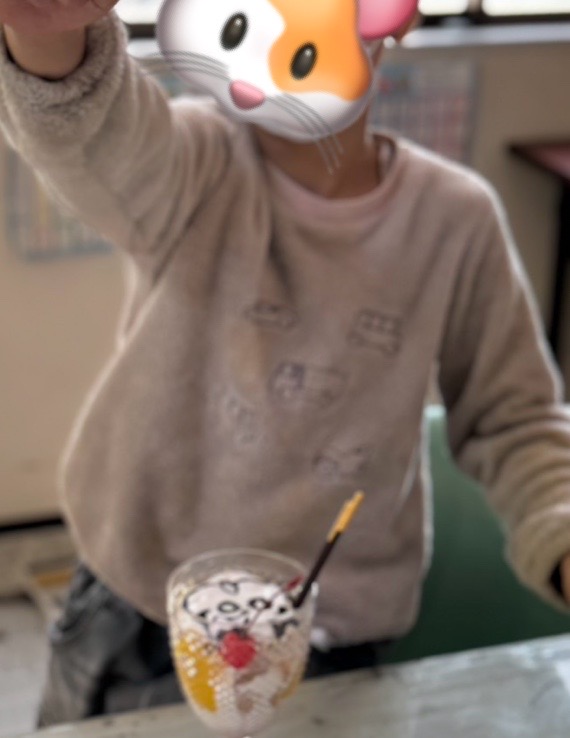

コーンフレーク、みかん、もも、マンゴー、チェリー、バナナ、アイスクリームで最後は生クリームで、飾りつけしました。

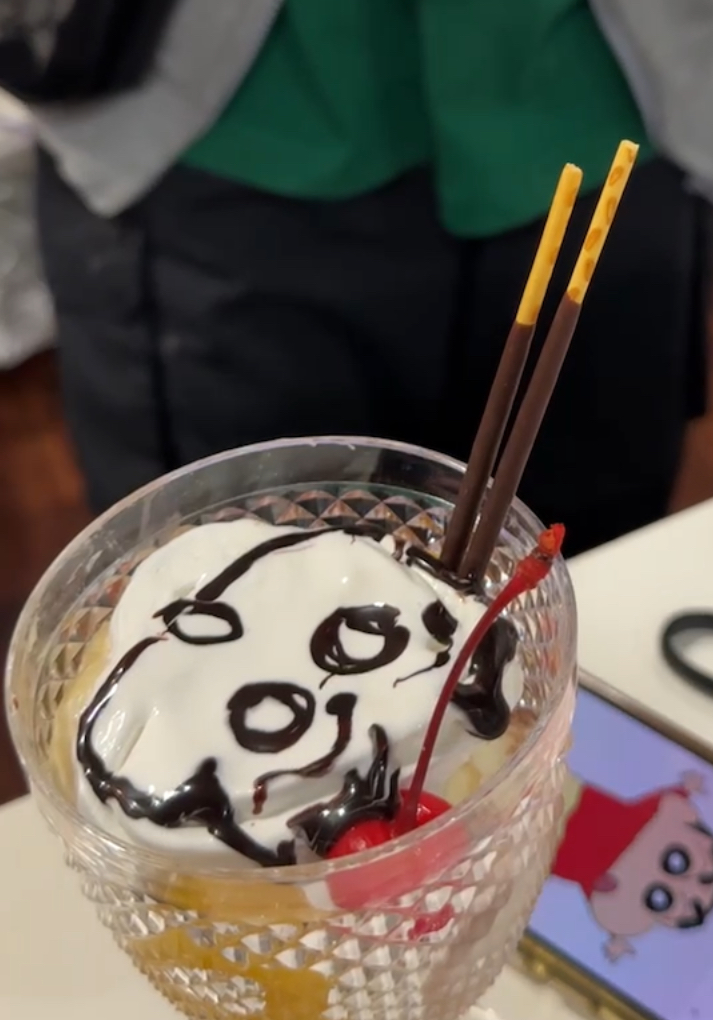

みんなで各々に好きな物をトッピングしました。

クレヨンしんちゃんを描いたパフェもあり、とっても可愛いいし楽しいね。❤️

パフェの発祥について調べてみました。

パフェ(parfait)は、フランス語で、パルフェ(Parfait)」が語源です。

16世紀にカトリーヌ・ド・メディチによってフランスに冷菓がもたらされました。「完璧」という意味のデザートで、当初のパフェは、冷凍デザートとして作られ、カスタードクリームやクリーム類を冷やし固めたものでした。現在のようにアイスクリームを中心にした形ではなく、もっとシンプルな構成でした。(ネットを抜粋しました。)

パフェの日本への伝来

日本にパフェが伝わったのは、20世紀初頭から中頃のことです。西洋文化が積極的に取り入れられた明治時代以降、日本では洋菓子文化が広まり、アイスクリームやクリーム類を使ったデザートがカフェやレストランで提供されるようになりました。

特に、戦後の高度経済成長期(1950~60年代)には、アイスクリームが普及し、クリームやフルーツ、ゼリーを層に重ねた「日本風パフェ」が生まれました。これにより、視覚的な美しさやバリエーションが重視される日本独自の進化を遂げ、カフェやファミリーレストランの定番デザートとなりました。

現在の日本のパフェは、季節のフルーツや和菓子(白玉やあんこ)を使ったものなど、オリジナルのアレンジが豊富で、海外のパフェとは異なる発展をしています。