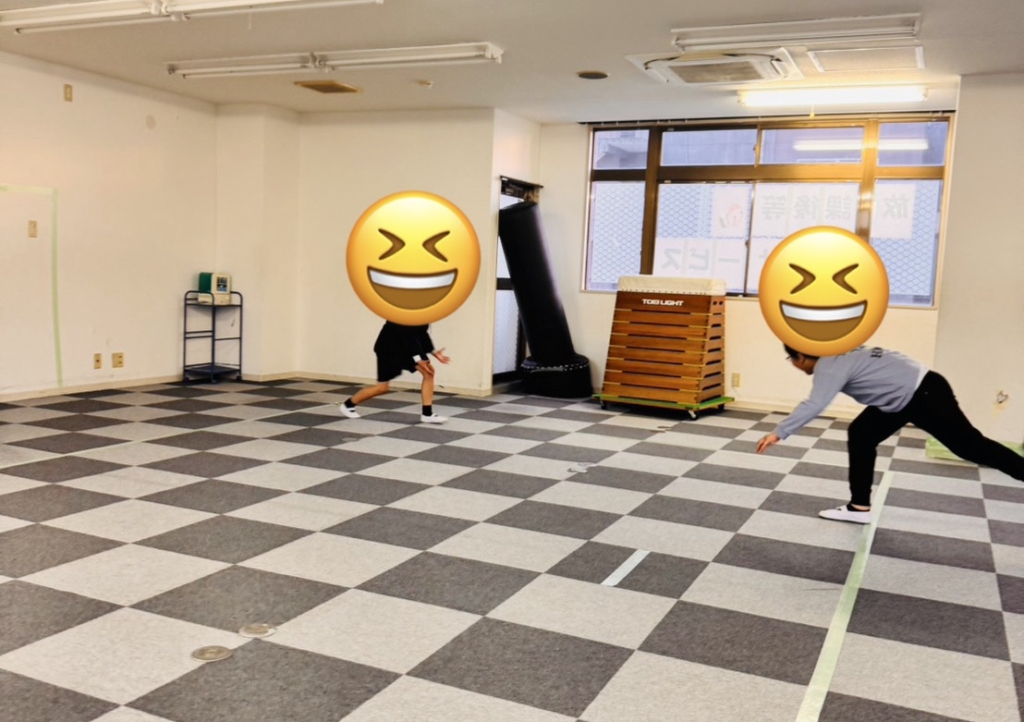

広々とした運動施設に、元気いっぱいの声が響き渡ります。

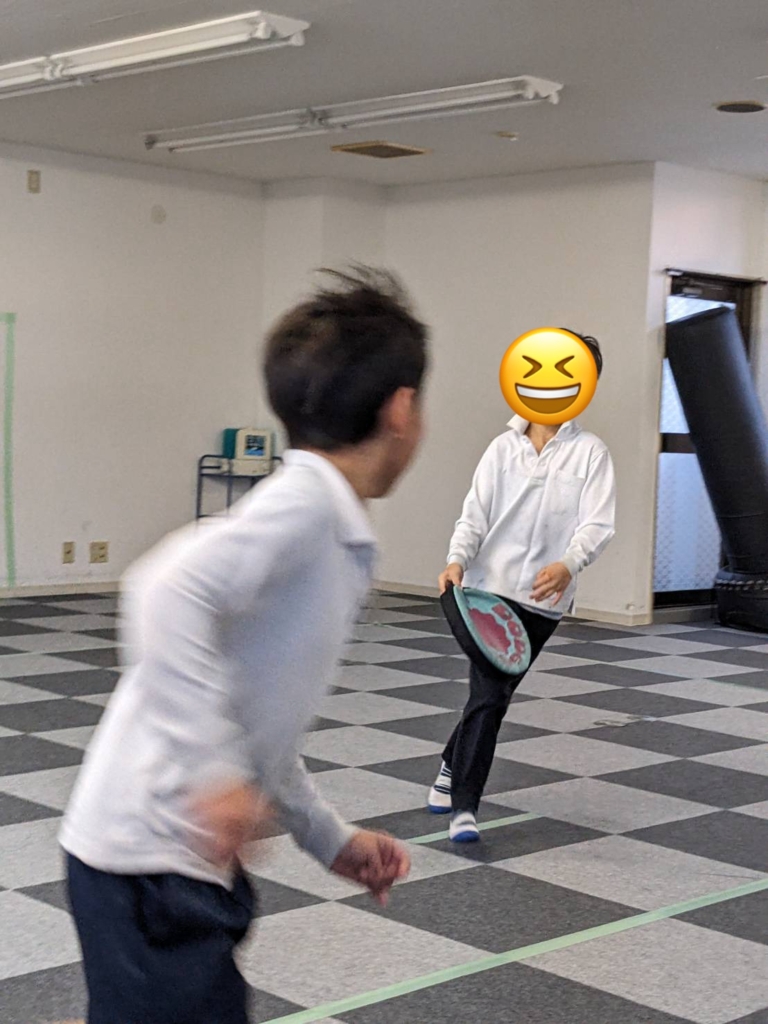

子どもたちが夢中になっているのは、ドッジボールのようで少し違う「ドッヂビー」。

ボールの代わりに使うのは、軽くて安全なフリスビー(🥏)。

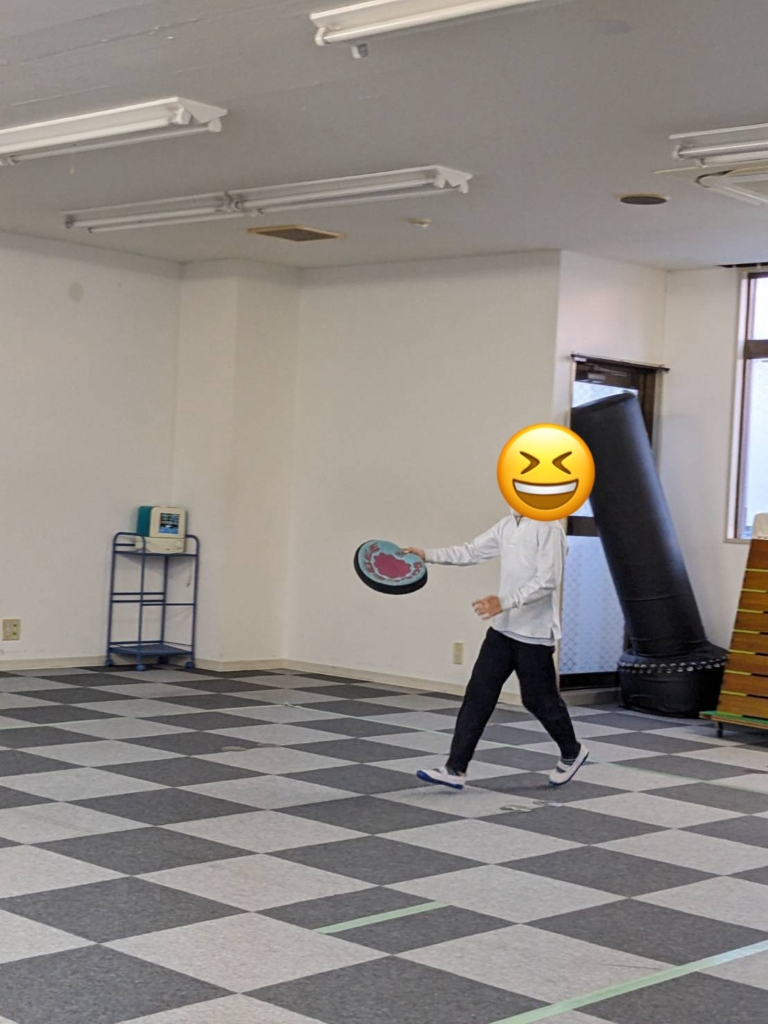

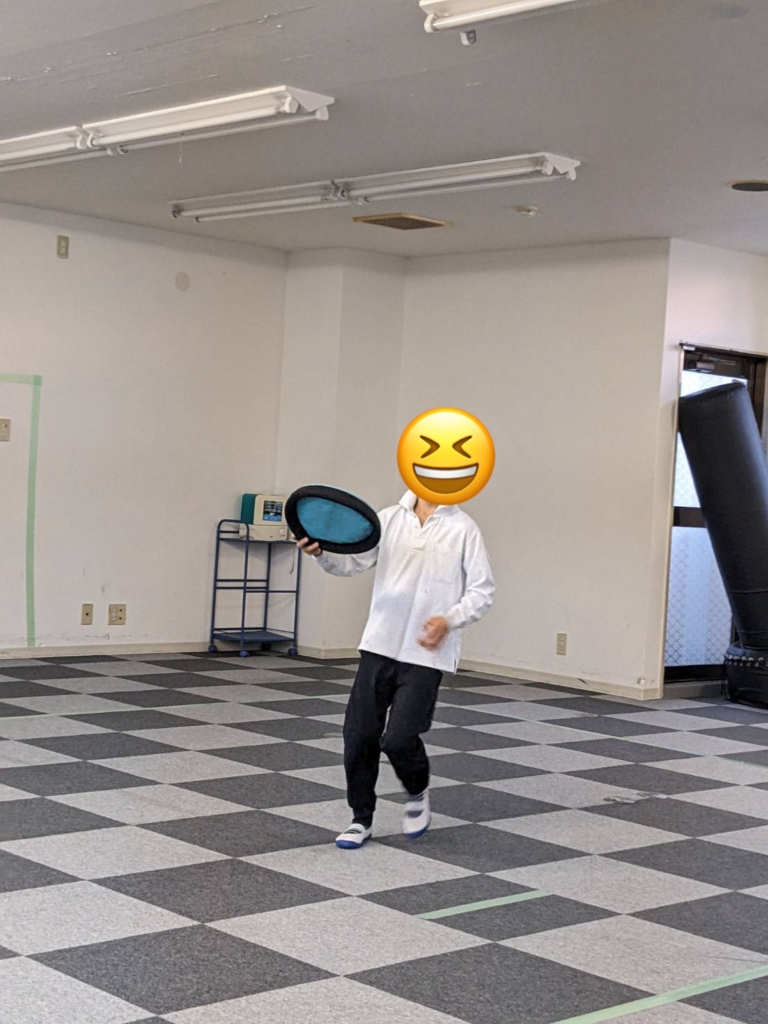

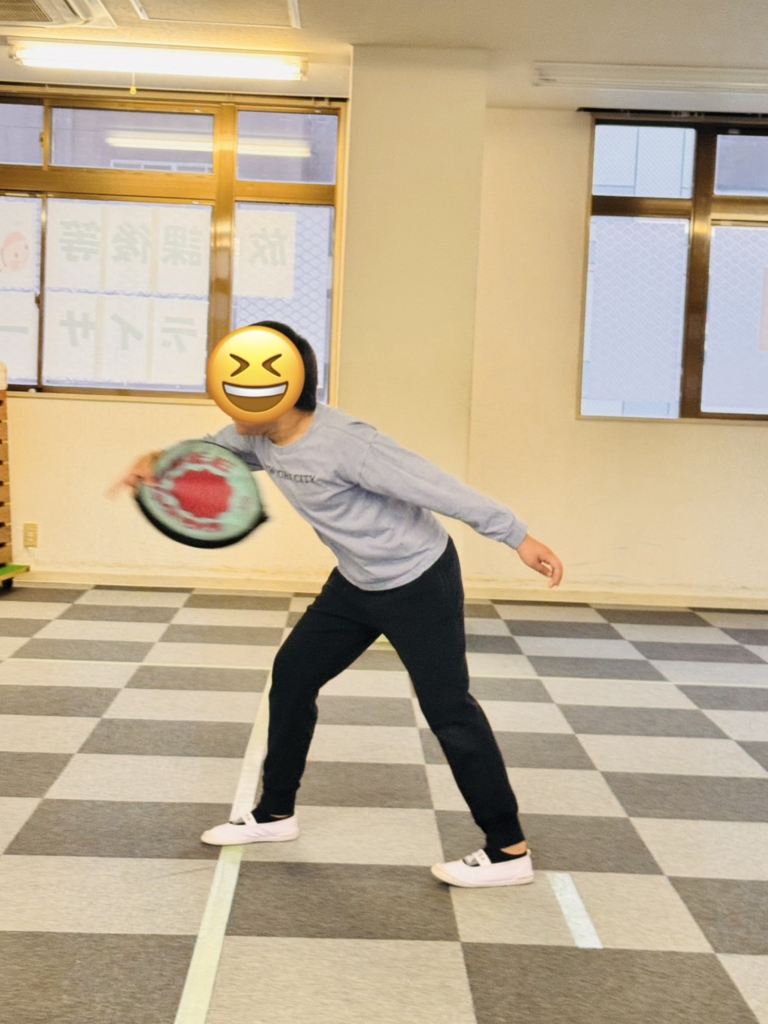

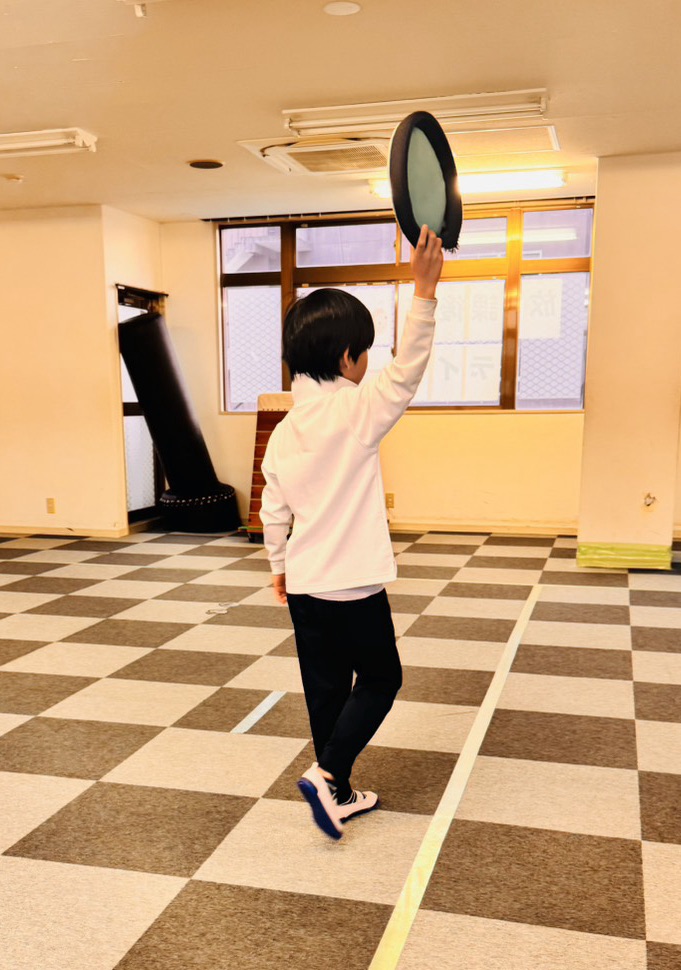

投げて、避けて、キャッチして——スピード感あふれるプレーに、目が離せません!

床の上を駆け抜ける子どもたちは、風のようにスイスイと靡いていきます。

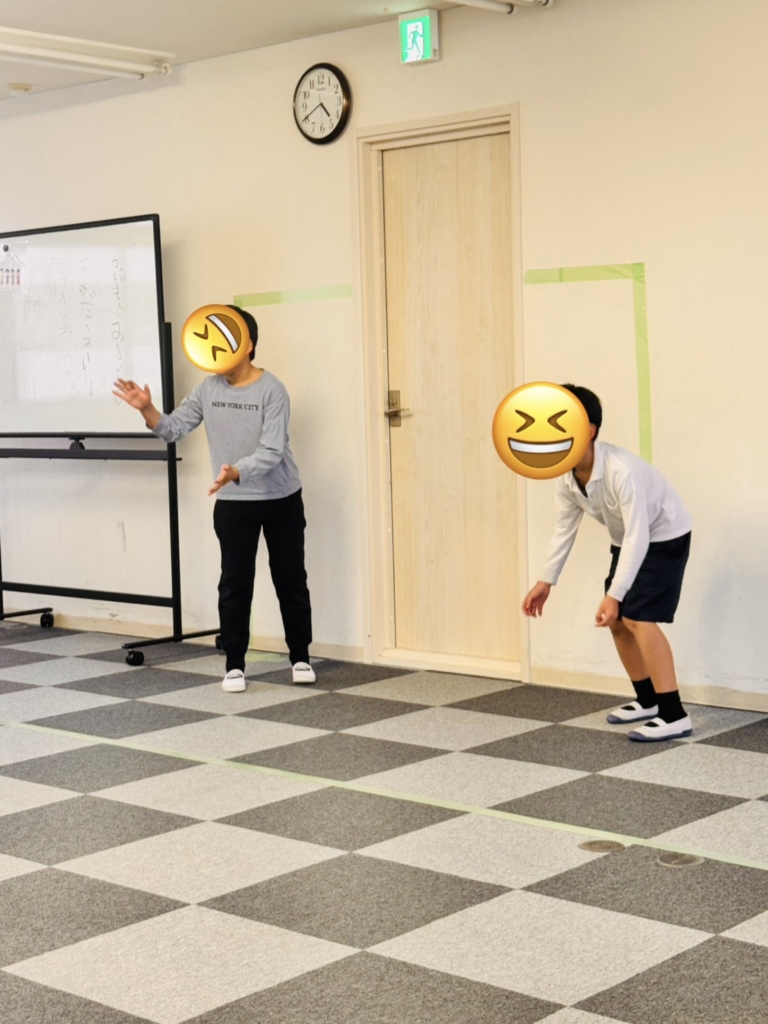

「そっち行った!」「ナイスキャッチ!」と声をかけ合いながら、笑顔と真剣な表情が交錯します。

フリスビーを狙い定めて放つ瞬間、

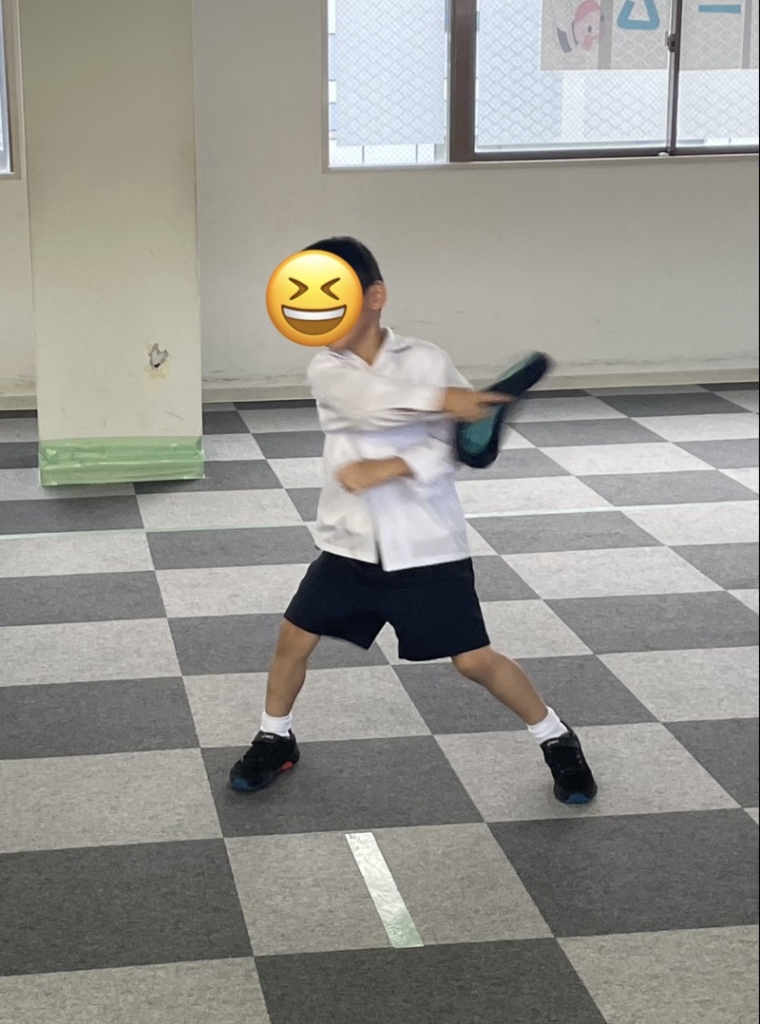

避けようと身をかがめる瞬間、

そのどれもがイキイキと活気溢れた活動になりました。

- 🏃 距離感覚と瞬発力アップ!

フリスビーの軌道を読み取り、すばやく反応する動きは、まさにトレーニングそのもの。瞬時の判断力と瞬発力、そして空間を感じ取る力が育ちます。 - 🤝 チームワークとコミュニケーション!

「投げるよ!」「ナイス!」といった声が飛び交い、作戦を立てたり喜びを分かち合ったり。ドッヂビーを通じて、仲間との信頼関係が自然と深まっていきます。

フリスビーを高く掲げる真剣な眼差し、仲間の動きを見て素早く反応する姿、その一つひとつに子どもたちのエネルギーが満ちています。

思いきり体を動かし、仲間と心を通わせながら、心も体もたくましく成長する時間となりました

ドッチビーは、「ドッジボール」と「フライングディスク(フリスビー)」を組み合わせた、日本発祥のスポーツです。

ドッチビーの歴史と発祥

ドッチビーが誕生した背景には、フライングディスクの普及活動があります。

🇺🇸 Z-BEEディスクの登場 (1986年頃)

1986年秋、フライングディスク競技「アルティメット」のプレイヤーがアメリカから日本に招かれ、クリニック(指導会)が開催されました。

この時、招待選手の一人が、ナイロンとウレタンを使用した柔らかいディスク「Z-BEE」を持参しました。これは、当時のプラスチックディスクと比べて安全性が高いものでした。

💡 「当てて遊ぶ」発想の誕生

このZ-BEEディスクを輸入・販売していた日本の主催者(ヒーロー工房)は、当時は商品として低迷していたディスクを、初心者向けのイベント備品として使用しました。

ここで、プラスチックのディスクではできなかった「当てて遊ぶ」という遊び方が発想され、ドッジボールのルールに応用した「ドッジビー」が生まれました。

🎌 日本での普及と組織化 (1990年代〜)

特に愛知県フライングディスク協会初代会長の中嶌才資氏(故人)らが中心となり、1990年代に活動が始まり、ルール作りや普及が進められました。

史上初の公式ゲームの大会は、2000年8月に愛知県新城市で開催された「第1回ドッヂビーこども選手権しんしろオープン」です。新城市はドッチビーの「発祥の地」として知られています。

2005年にはナゴヤドームで初の全国大会が開催されました。

その後、日本ドッヂビー協会(DBJA)が設立され、全国的な普及と競技としての発展が進められています。

🇯🇵 日本で楽しまれるようになったきっかけ

ドッチビーが日本で広く楽しまれるようになった最大のきっかけは、その「安全性」と「手軽さ」にあります。安全性の高さ:

ドッジボールはボールが硬く、当たると痛い、または怪我をするリスクがあります。

ドッチビーは柔らかい素材のディスクを使うため、当たっても痛くなく、誰もが安心してプレイできます。これが、特に学校や児童館、レクリエーションの場で受け入れられる大きな要因となりました。

ドッジボールという馴染みやすさ

ベースとなるルールが日本で非常に馴染み深い「ドッジボール」であるため、新しいスポーツでありながらルールをすぐに理解でき、導入が簡単でした。

幅広い年齢層・性別での共遊

当たっても痛くないため、運動が苦手な人や、男女が一緒に楽しむことができます。この敷居の低さが、サークル活動やイベントなど、多様な場面での普及を後押ししました。