運動施設では、今日も元気いっぱいの熱戦が繰り広げられました!

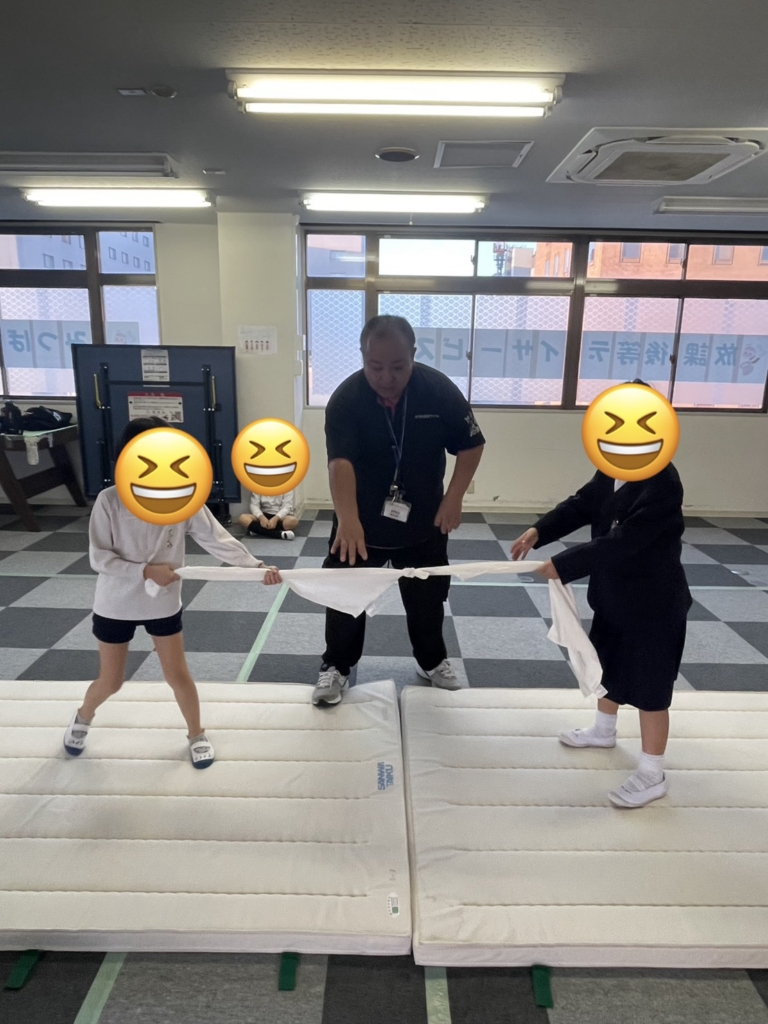

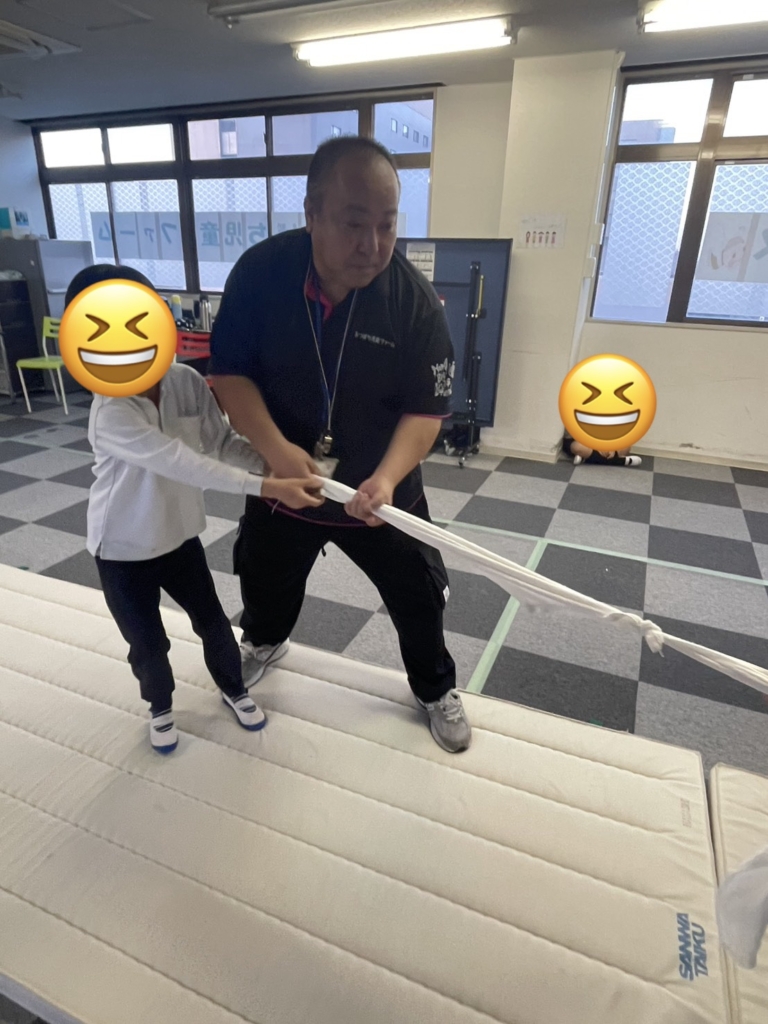

みんなが夢中になったのは、「タオル引っ張り相撲」と「手押し相撲」の二大対決!です。

タオル引っ張り相撲は、力と力のガチンコ勝負!まさしく力比べの真剣勝負!白いタオルを握りしめ、「せーの!」の合図で一気に引っ張り合います!💪

「負けるもんか!」

とばかりに、みんな歯を食いしばって踏ん張ります。一歩でも動いたら負け!🔥 全身の力を込めて、床に根を張ったように動かない姿は、まるで小さな力士のよう!見ている周りの子たちも思わず「頑張れー!」と熱い声援を送ります。勝利の瞬間には、最高の笑顔が弾けました!😄

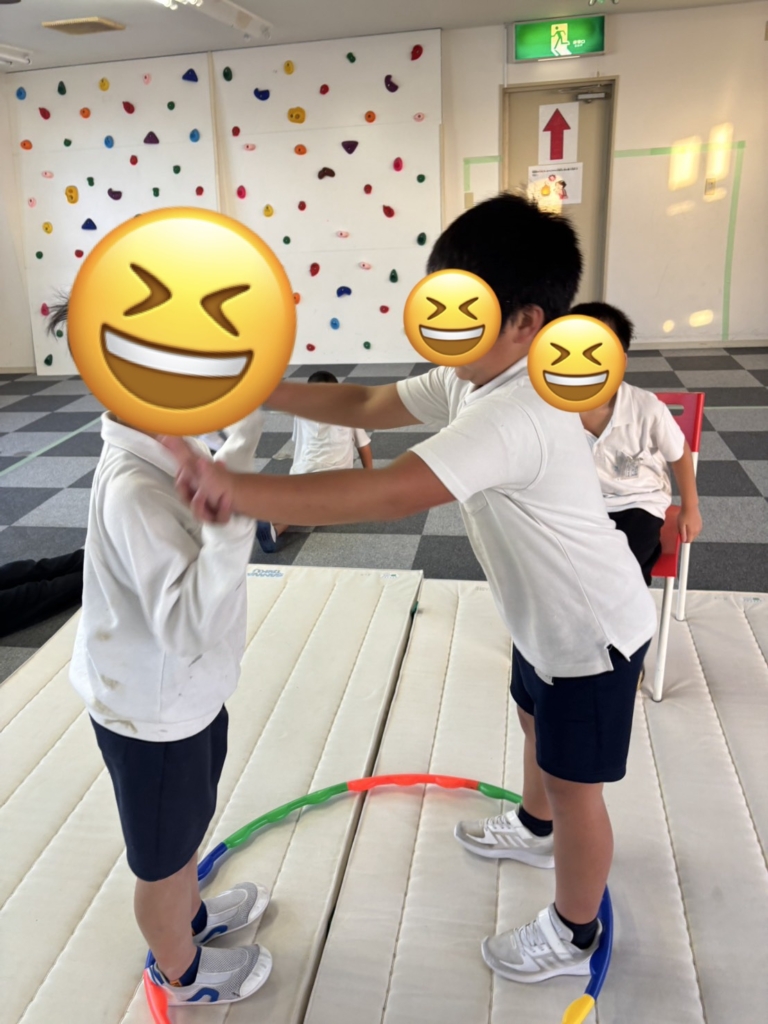

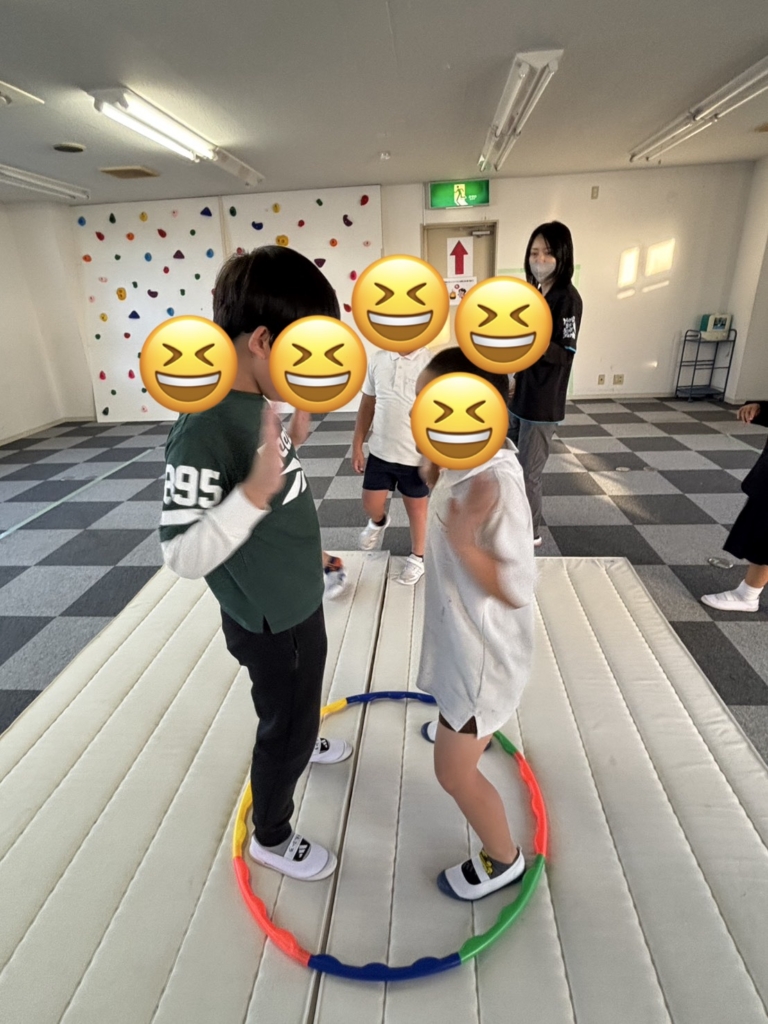

手押し相撲は、バランスと駆け引きの頭脳戦!

輪っかの中で行う手押し相撲は、力だけじゃない、バランスとタイミングが鍵となる頭脳戦です!

「今だ!」と押す一瞬のスキを見計らいます。お互いに手を組んで、絶妙なバランスを取りながらにらみ合い…。「ぐぐぐっ」と力を込めたり、「ひょい」とフェイントをかけたり、まるでダンスのような駆け引き!🕺

輪っかの外に押し出された方が負け!みんな、自分の体幹と相手の動きに集中し、真剣な表情で取り組みました。勝っても負けても、そこには楽しい笑顔と達成感が溢れていました!

子どもたちの真剣で楽しそうな様子が目に浮かぶような、活気ある運動の時間となりました!

🤼♂️ 手押し相撲やタオル引っ張り相撲の起源について調べてみました。

手押し相撲やタオル引っ張り相撲は、日本の伝統的な格闘技である相撲をルーツに持ち、子どもたちの遊びやレクリエーションとして簡略化・アレンジされたものと考えらます。

✋ 手押し相撲の起源

手押し相撲は、相撲の基本的な動作である「押し」の要素を抜き出して遊びにしたものです。

ルーツ

日本の国技である相撲。特に、相手を土俵の外へ押し出す「押し出し」といった技や、立合いから相手を押し込む動作を遊びとして取り入れています。

道具が不要で手軽にできるため、子どもの間で自然発生的に広まっていったと考えられます。

遊びの特徴

体全体を使う相撲と異なり、主に手の力と体幹のバランス、相手の動きを読む駆け引きが重要になります。

🧣 タオル引っ張り相撲の起源

タオル引っ張り相撲は、相撲の技と日本の古くからの行事の要素が組み合わさってできたと考えられます。

ルーツ

相撲の技

相手を引き寄せる「寄り」や「つり出し」といった技の要素が、タオルを引っ張る動作に取り入れられています。

綱引き(つなひき)

複数の人間が綱を引っ張り合う綱引きの要素が加わっています。

綱引きは、日本でも古くから神事や祭事として行われており、豊作を占ったり、地域の結束を強めたりする目的がありました。

遊びの特徴

綱引きのように、タオルという道具を使うことで、より明確に力比べや粘り強さが試される遊びになっています。

ルールが分かりやすく、室内でも楽しめるため、現代の児童向けのスポーツやレクリエーションとして広く行われるようになりました。

🇯🇵 大元となる相撲の歴史

これらの遊びの大元である「相撲」自体の歴史は非常に古く、日本の神話時代にまで遡ります。

神話時代

『古事記』や『日本書紀』には、力比べの神話や伝説(例:野見宿禰と當麻蹶速の天覧勝負)が記されており、これが相撲の起源の一つとされています。

古代(奈良時代・平安時代)

奈良時代には、農作物の収穫を占う祭りの儀式として行われていました。

平安時代には、宮廷の行事として「相撲節会(すまいのせちえ)」が定期的に開催されていました。

江戸時代以降

江戸時代に入ると、職業として相撲を行う人々が現れ、勧進相撲として興行されるようになり、今日の大相撲の基礎が確立されました。

手押し相撲やタオル引っ張り相撲は、この長い歴史を持つ相撲の文化を、現代の子どもたちが安全かつ手軽に体験できるように工夫された、素晴らしい遊びだと言えます。