上級生との大人数の活動がちょっぴり苦手な低学年の子どもたちも、安心してのびのびと過ごせるように、みつばちでは、少人数でのグループ活動を大切にしています。

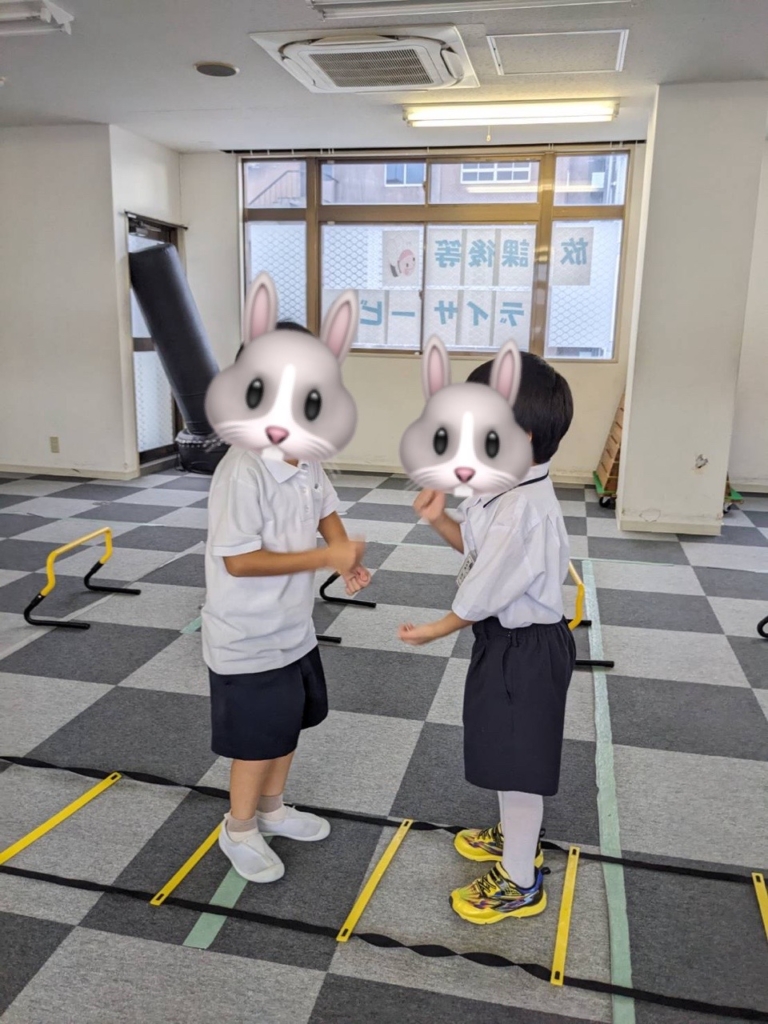

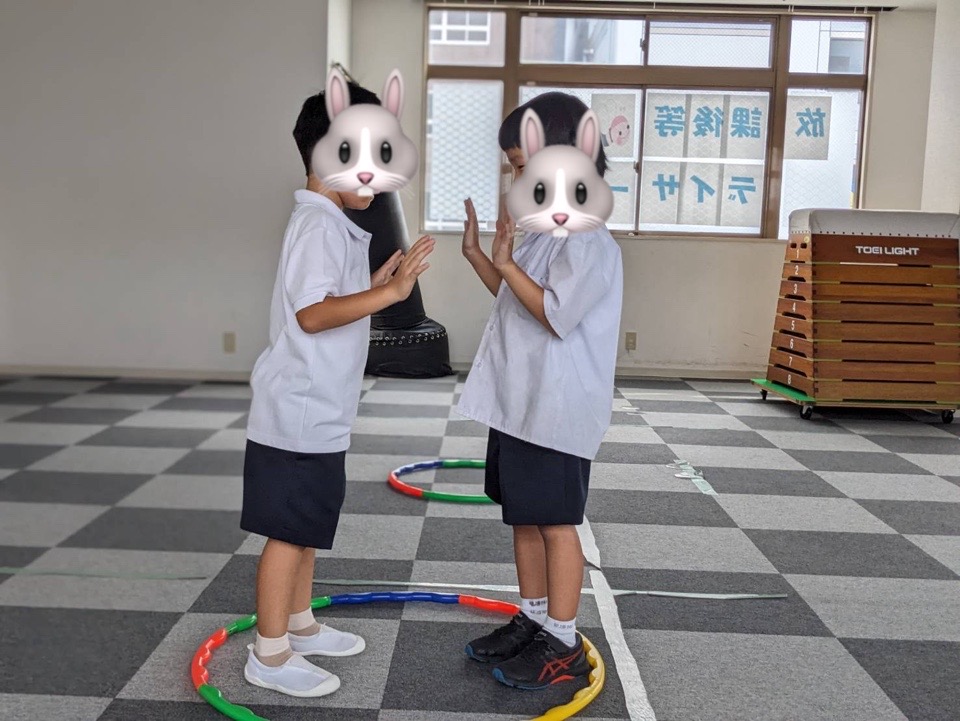

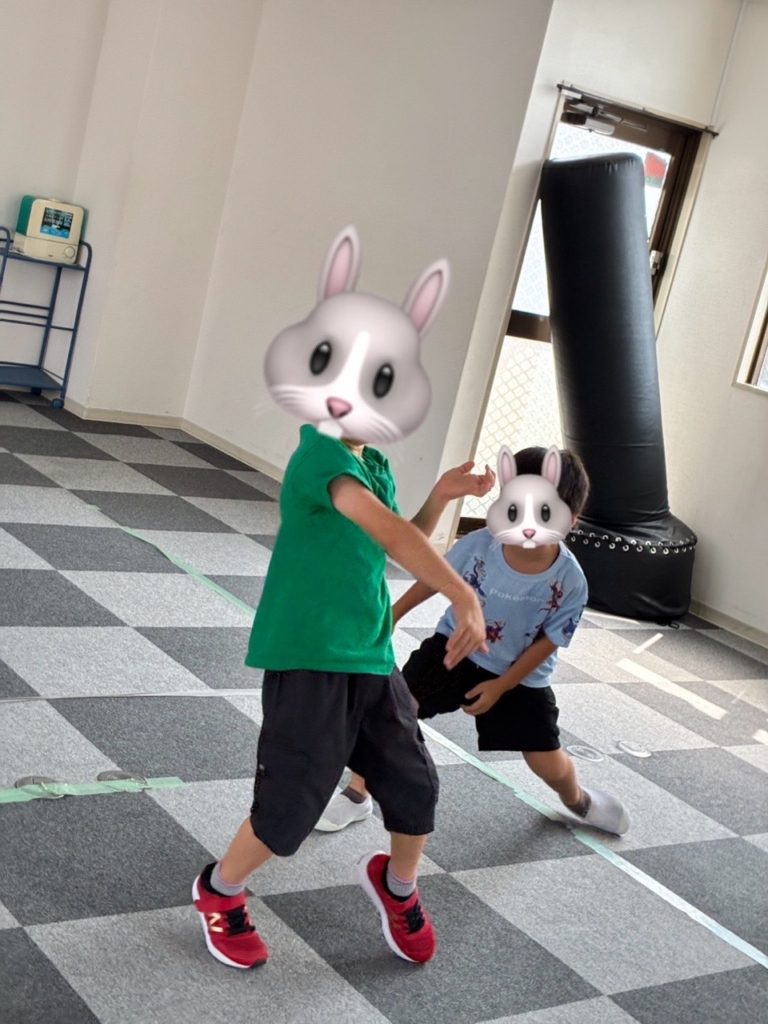

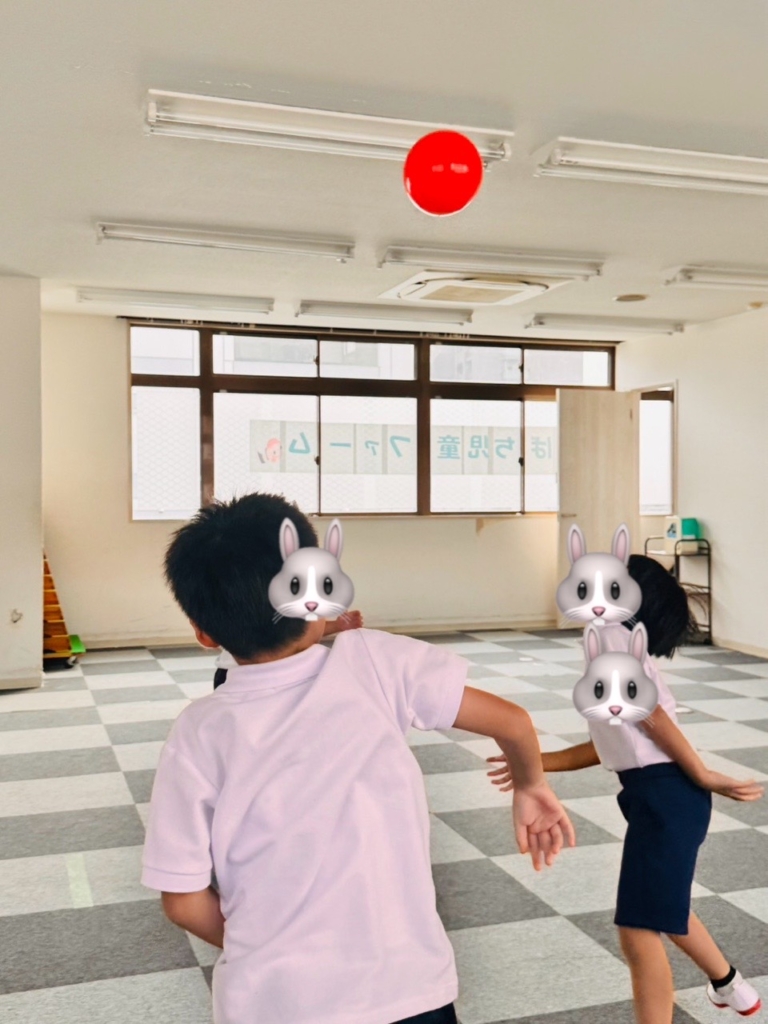

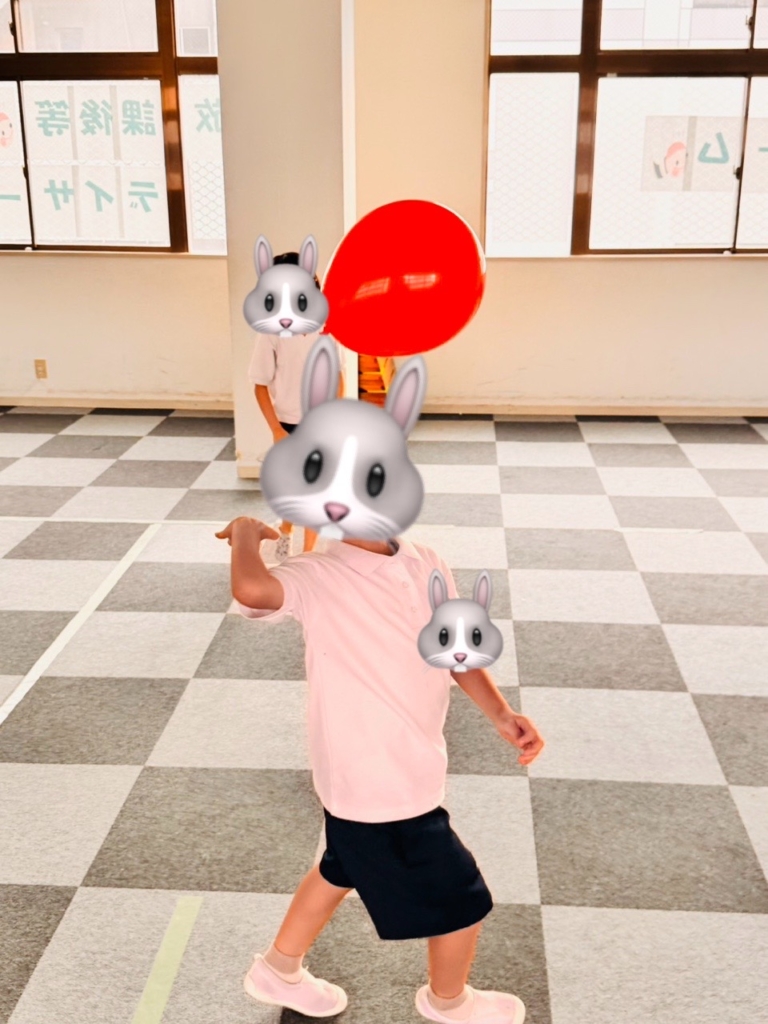

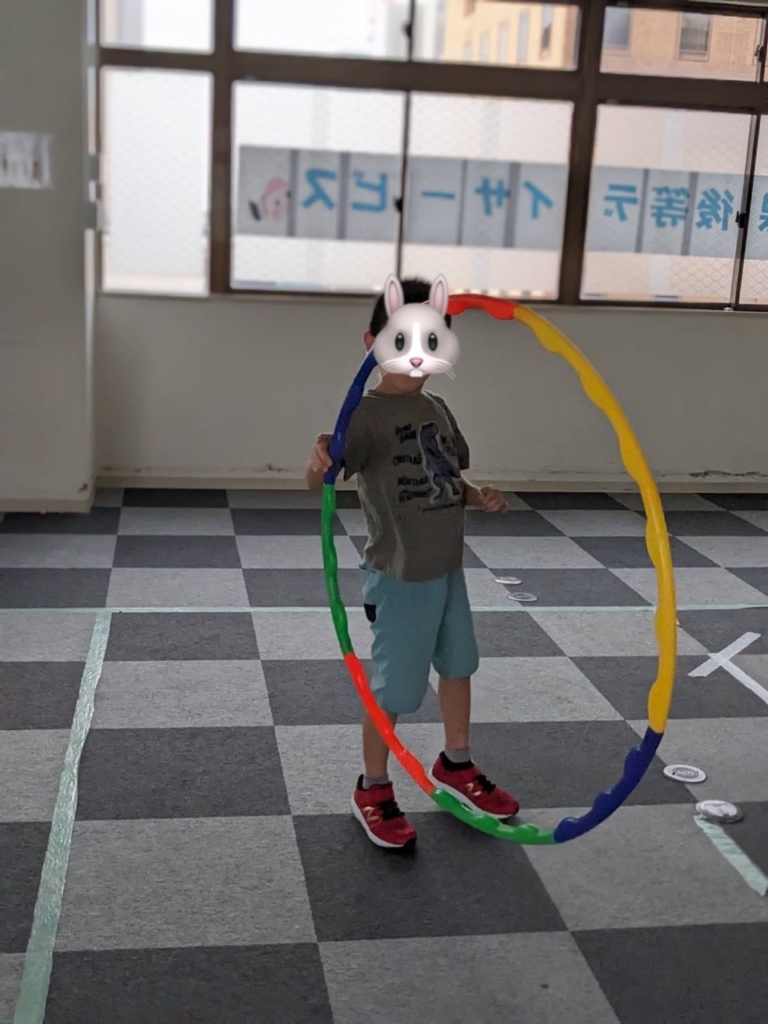

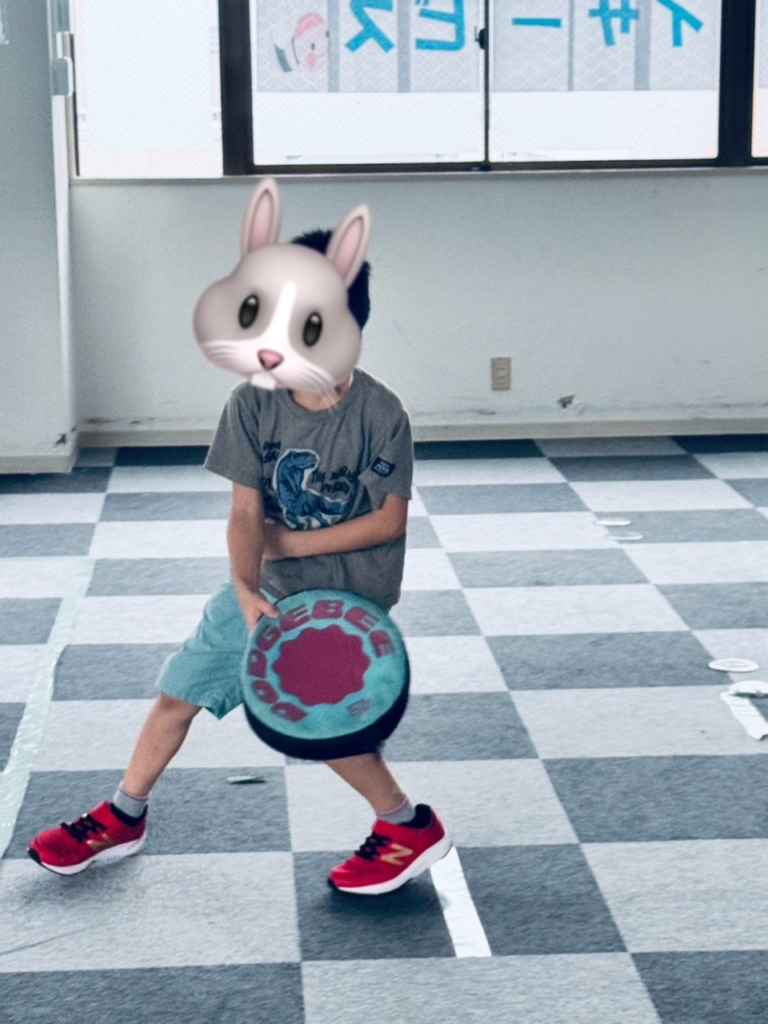

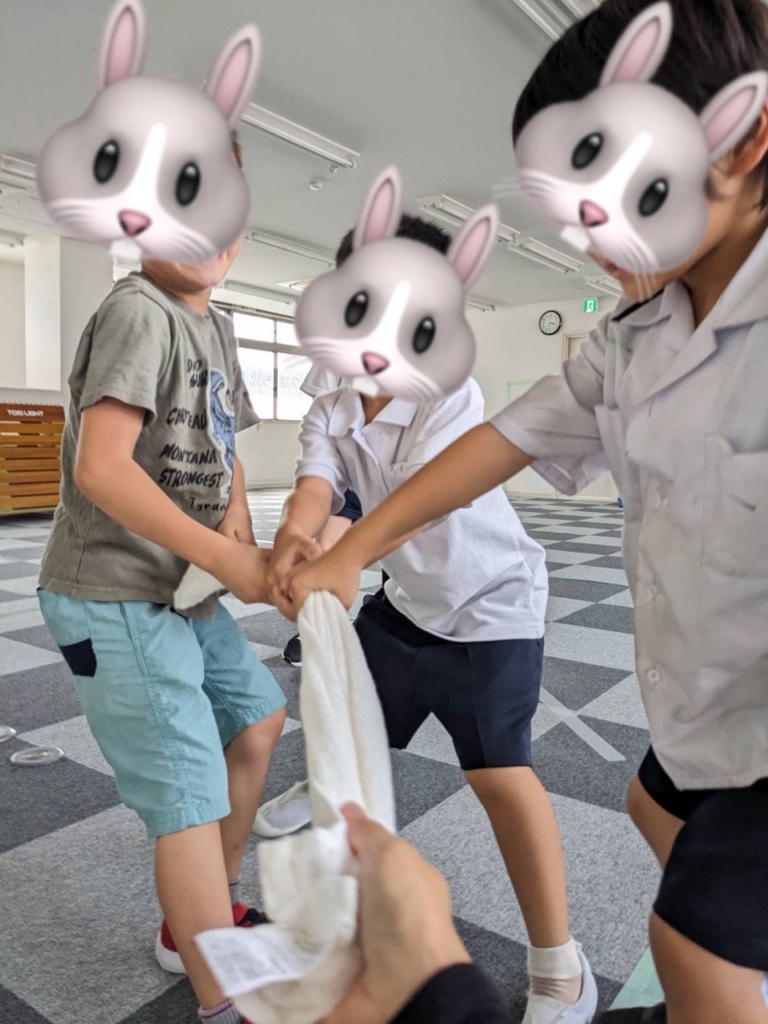

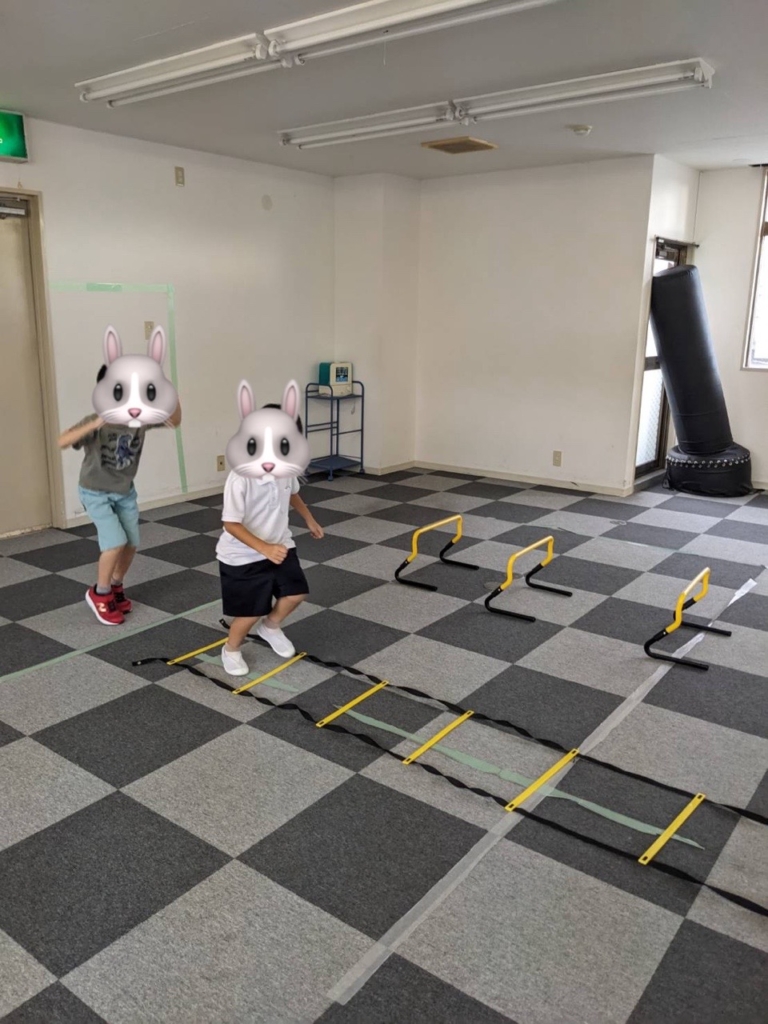

笑顔いっぱいで風船バレーやラダートレーニング、こっぽり、ハードルトレーニング、ドッチビー、フラフープ、タオル綱引き等に夢中になって取り組んでいます。

走ったり、跳ねたり、バランスをとったり――みんなの体がイキイキと動いていて、その場の楽しさが伝わってくるようです。

でも、こうした活動には「楽しい」だけじゃない、いろんなチカラが詰まっているんです。動きながら周りを見て判断する力、状況に応じて動きを変える力、ルールを守る姿勢や、自分をコントロールする力も自然と育っていきます。

そして、友だちとの関わりの中でコミュニケーション力が育ち、体を使って空間を認識する力も身についていく…それがやがて言葉の力や社会性の土台にもなっていくんです。

子どもたちのキラキラした表情や、楽しさがあふれる笑い声に囲まれていると、大人の私たちまで元気をもらえます。遊びの中に学びがある――そのことを日々実感させてくれる、素敵な時間です。

高学年の同級生とのグループ活動に参加することは、コミュニケーションの複雑さやペースの違いから困難を伴うことがあります。その一方で、低学年の児童を対象とした小グループ活動に参加することには、とても大切な意味があります。

発達段階に応じた関わり方が可能になるため、お子さん達は、自信を持って行動しやすくなります。低学年児童との関わりでは、より単純なやり取りや支援が中心となるため、無理なく役割を果たすことができ、自己効力感や達成感を得やすくなります。

また、「教える」「助ける」立場に立つ経験は、対人スキルの向上や自己肯定感の醸成に寄与します。人との関わりに苦手意識を持つ発達障害児にとって、年下の子どもと関わることはプレッシャーが少なく、ポジティブな対人関係を築くきっかけになります。

さらに、周囲の児童(低学年)にとっても多様性を理解する機会となり、互いの違いを認め合う力を育むことができます。これは、社会的にも共生社会の実現にもつながる取り組みとなります。

このように、発達障害のある高学年児童が低学年に向けて行う小グループ活動は、本人にとっても周囲にとっても有意義であり、個々の特性を活かした社会的学びの場としての価値が高いといえます。