今日は S STで仲間探しゲームを楽しみました。

このゲームの主な目的は、

- 他者とのコミュニケーション: ヒントを求める、ヒントを出すというやり取りを通して、言葉によるコミュニケーション能力を高めます。

- 情報収集と整理: 周りの友達のヒントを聞き、自分の背中にいる動物を推測する中で、情報を整理し、論理的に考える力を養います。

- 仲間意識の形成: 同じ動物の仲間を見つけることで、一体感や連帯感を育みます。

- 非言語的理解: 動物の種類によるグループ分けは、言葉だけでなく、動物のイメージや特徴といった非言語的な理解を促します。

- 自己理解と他者理解: 自分がどんな動物なのかを知ろうとすることで自己理解を深め、他の子がどんな動物なのかを考えることで他者理解を促します。

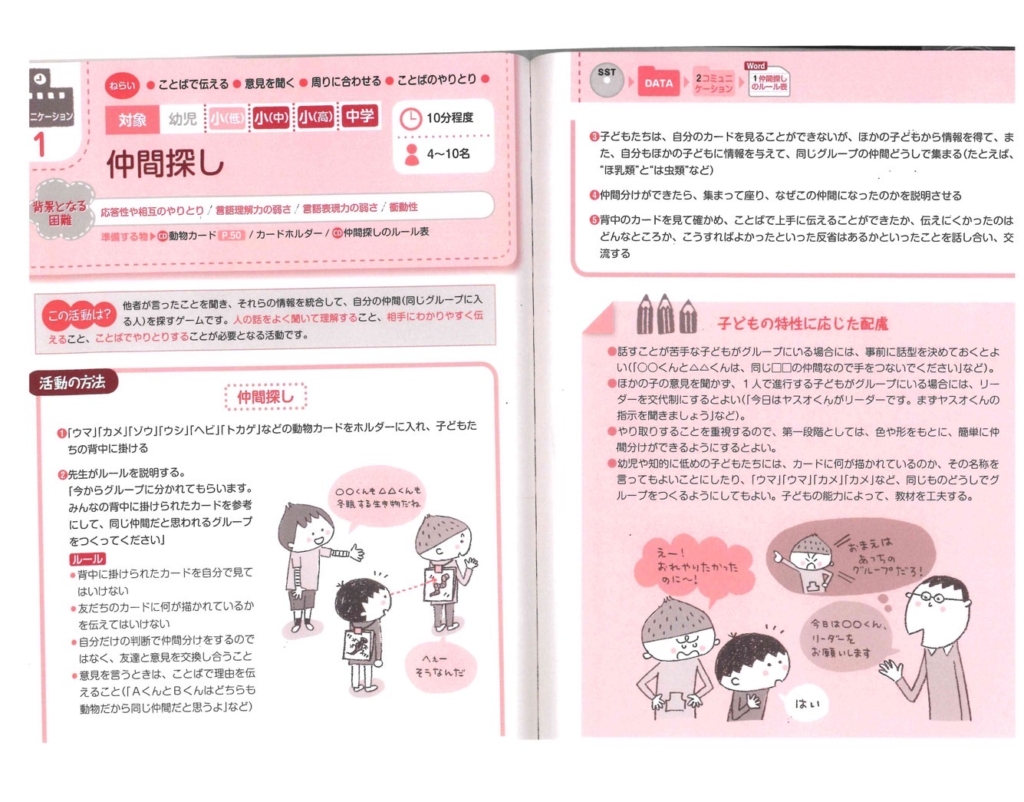

ゲームの進め方

準備:

今回は、うさぎ、ライオン、キリン、ゾウなどの動物のイラストを描いたカードを複数枚用意しました。(人数に合わせて)。

カードを一人ひとりの背中にテープなどで貼ります。本人は自分のカードを見ることができません。

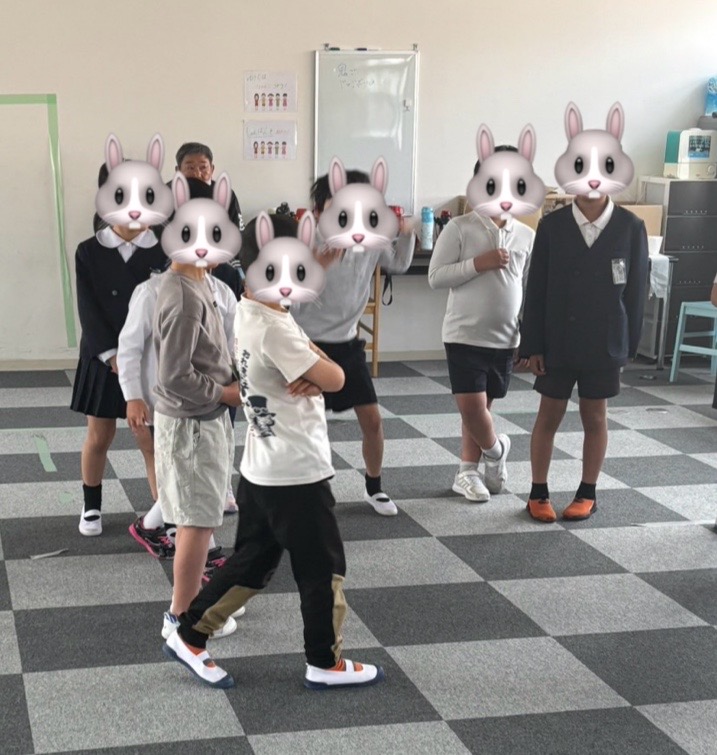

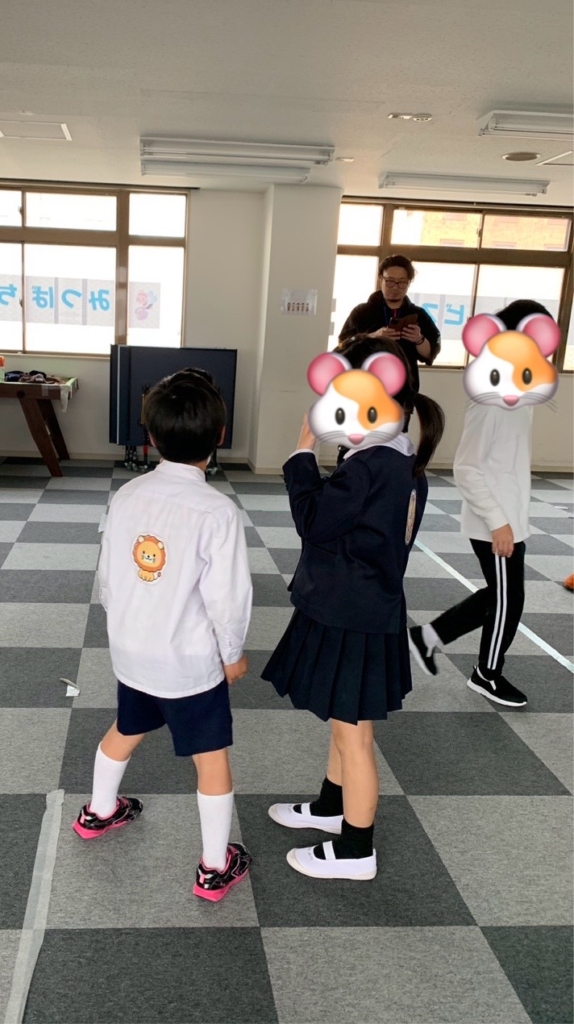

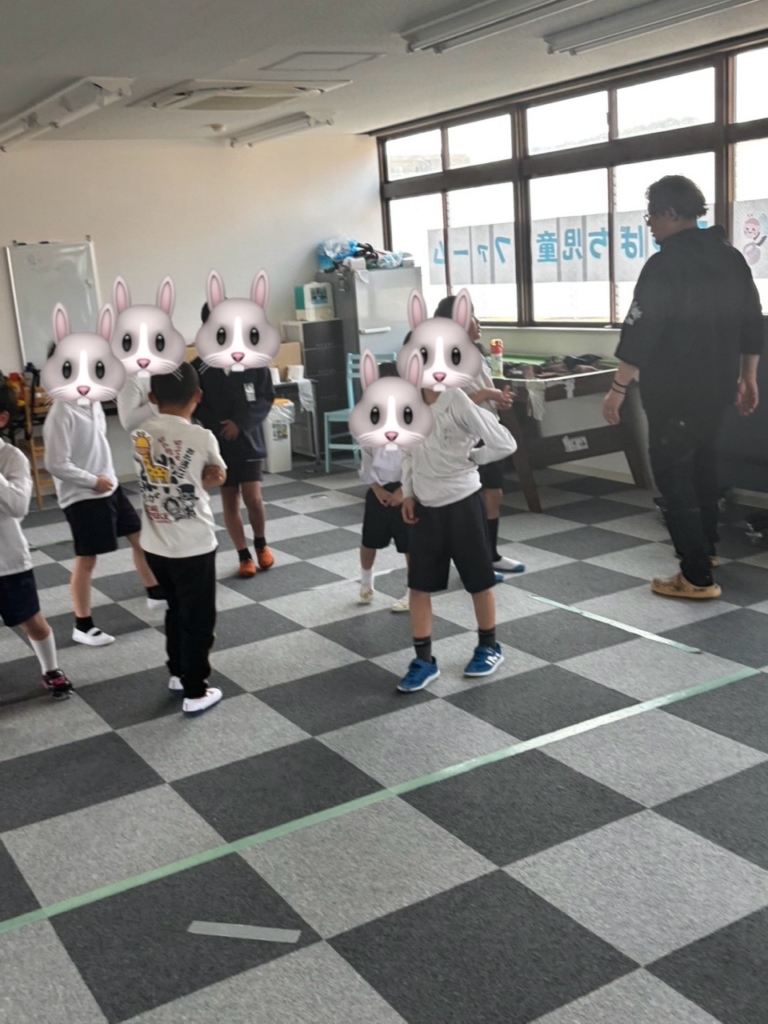

ゲーム開始:

「自分の背中に何の動物がいるか、周りの友達にヒントをもらって当ててください」と説明します。

質問する際のルールを決めます。

「はい」「いいえ」で答えられる質問だけにする」「一度に一人ずつ質問する」など)

周りの友達に自分の背中の動物について質問します。「白い体の色をしていますか?」「ワンとなきますか?」など

周りの友達は、背中のカードを見てヒントを出します。「はい、耳が立っているし、体は白いよ。」「鼻は長いです。」「立て髪があります」など

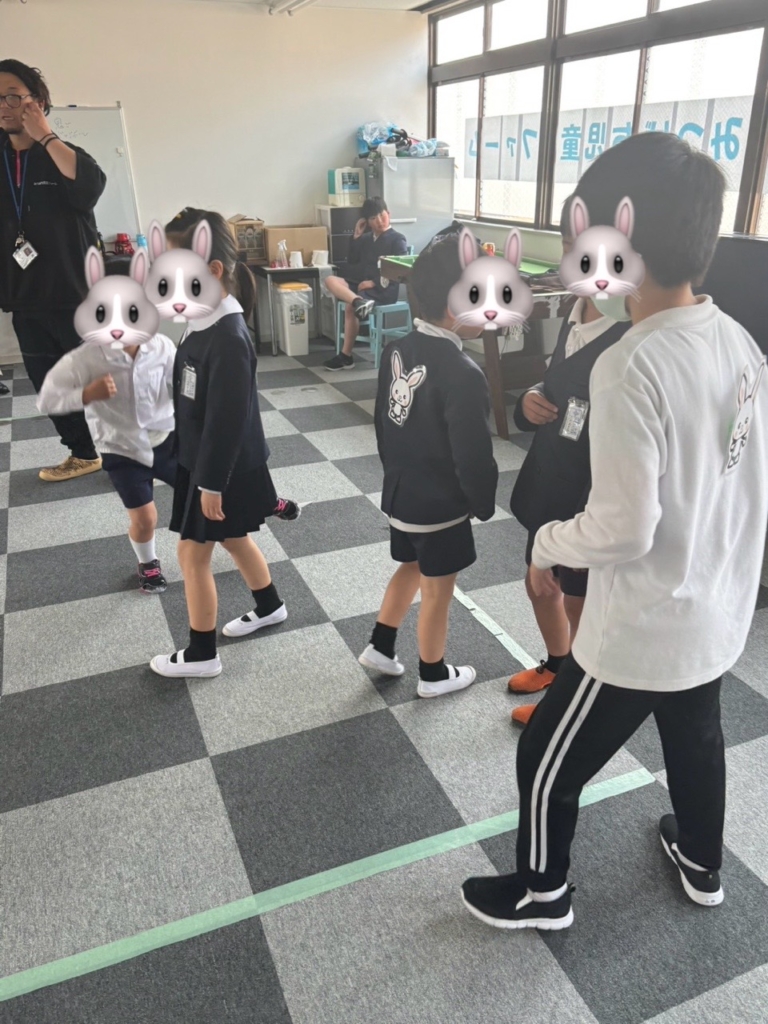

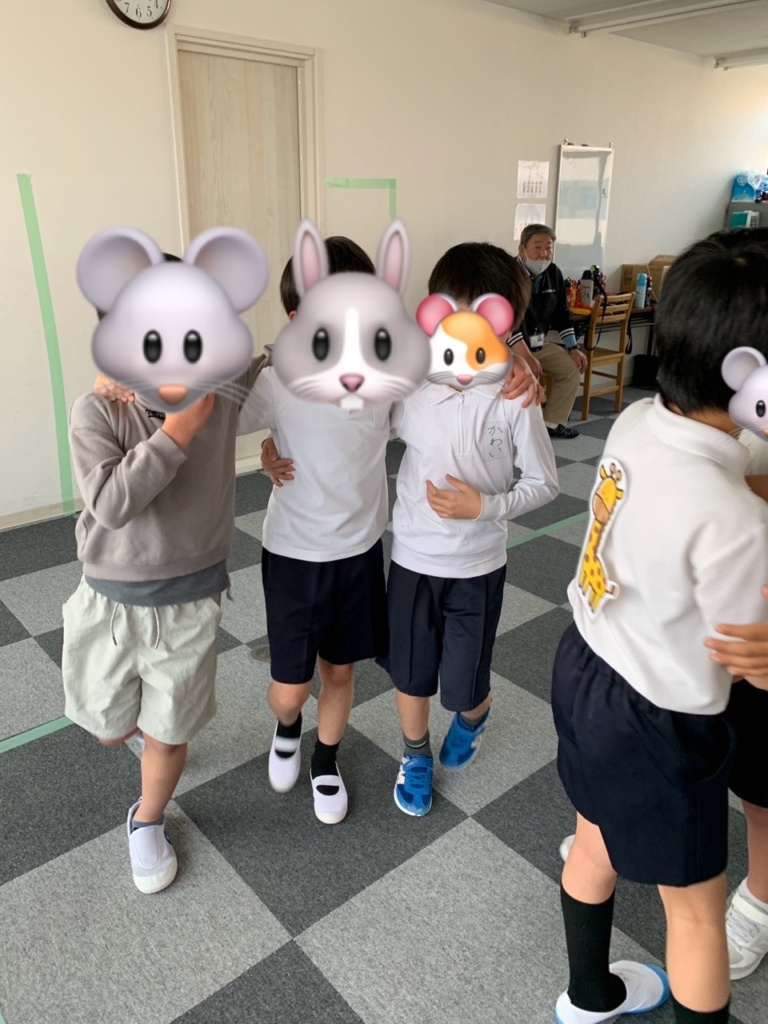

仲間探し:

自分の背中の動物が分かったら、同じ動物のカードを背負っている人を探します。

見つけたら、お互いのカードを見せ合い、グループになります。

振り返り:

ゲームが終わったら、感想を共有する時間を作ります。

「どんなヒントが分かりやすかったか」「難しかったことは何か」「仲間を見つけられてどんな気持ちだったか」などを話すことで、学びを深めます。

✳️SSTとしてのポイント

ルールを明確に伝える: お子さんにとって、曖昧なルールは混乱を招きやすいです。始める前に、質問の仕方やヒントの出し方、グループの作り方などを具体的に伝えていきます。

見通しを持てるようにする: ゲームの流れや終わり時間を事前に伝えることで、安心して参加できるようにします。

成功体験を重視する: 難しい質問ばかりにならないように、分かりやすいヒントを出す友達を褒めたり、仲間を見つけられたことを一緒に喜んだりすることで、成功体験を積み重ねることが大切です。

個々のペースに合わせる: 質問することが苦手な子には、周りの友達が積極的に関わるように促したり、ヒントを出しやすいように工夫したりするなど、個々のペースに合わせた支援を心がけていきます。

無理強いしない: 参加を嫌がる場合は無理強いせず、見学から始めたり、興味を持てるような声かけをしたりするなど、柔軟に対応しています。

このゲームを通して、お子さんが楽しみながらコミュニケーション能力や仲間意識を育んでいけること、必要に応じて、動物の種類を増やしたり、ヒントの出し方を工夫したりするなど、アレンジしたいとおもいます。

次はものがたりに出てくる動物などをヒントに仲間探しをしたいとおもいます。